ページコンテンツ

さて、ここまででラーメン作りの全工程を説明しましたが、美味しいラーメンを提供するためには、もう一つ、ラーメンを正しく調理・茹でるということを理解しておく必要があります。

美味しいラーメンを提供するためには、この工程が非常に重要です。

麺の茹で加減は非常に重要で、いくら美味しく作れても茹で方を間違えると台無しになります。

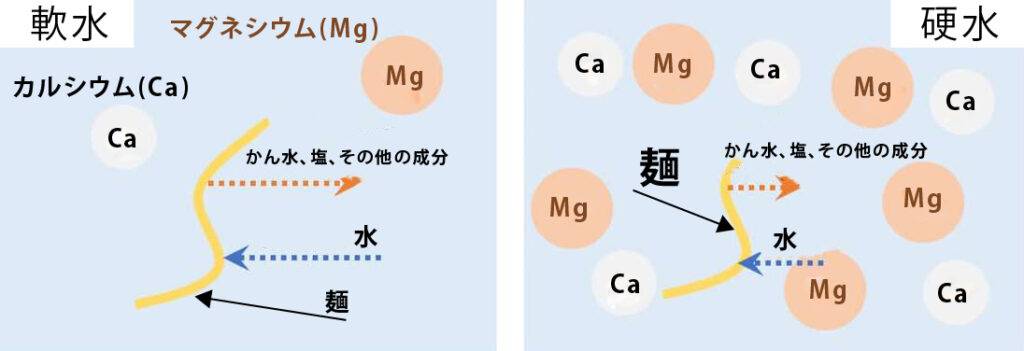

まず、麺の調理で一番大切なのは水です。麺の調理に使いたい水は、軟水です。

軟水、硬水って何という方もいるかもしれません。

簡単に説明すると軟水とは、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを含まないか、少ない水のことです。

硬水はその逆で、ミネラルがたくさん含まれている水です。

硬水で麺を茹でると、麺に水分が浸透しにくく、茹で時間が長くなり、茹でた麺が熱いスープの中で早く柔らかくなってしまいます。

また、茹で時間が長いと、歩留まりが悪く(麺が湯に溶けてしまう)、麺の表面が荒くなり、芯と表面の麺の状態の差が大きくなり、麺の食感が悪くなります。

しかし、調理水に軟水を使えば、硬水よりも強い浸透圧を利用することができ、調理時間を短縮することができます。

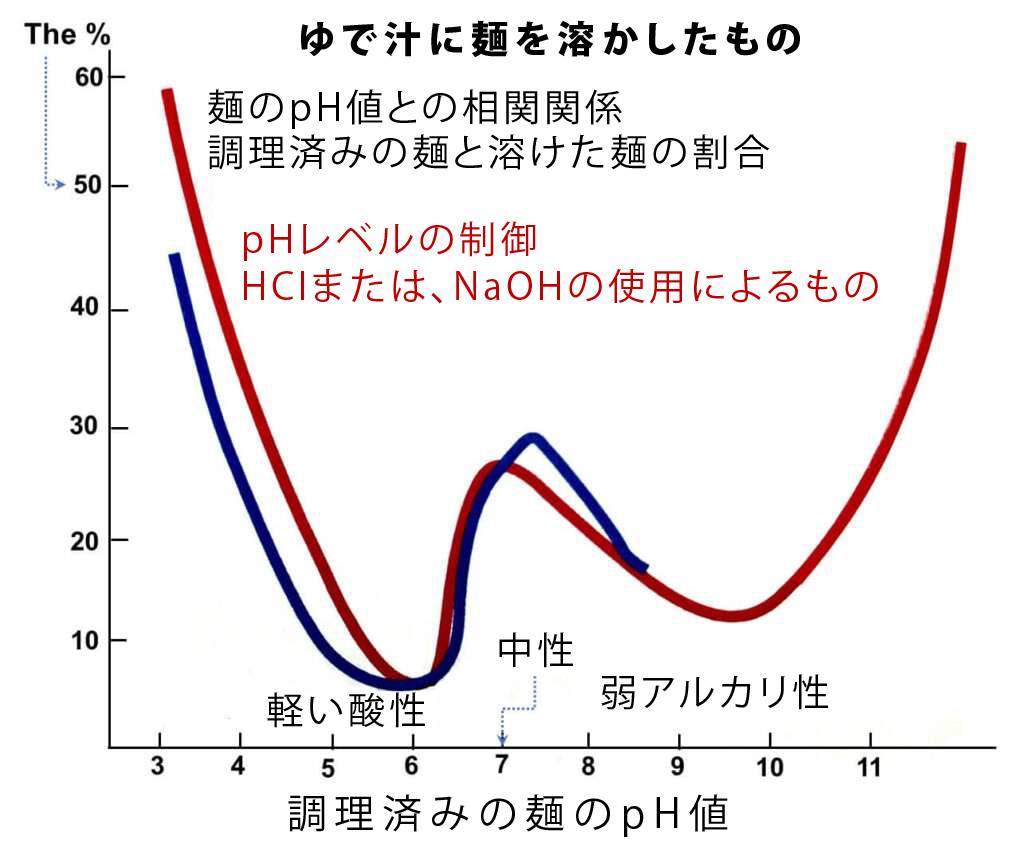

さらに、茹でた麺の品質に影響する調理水のpH値も確認する必要があります。

過去に、異なるpH値で麺を茹でたときに、茹で上がった麺がどの程度調理水に溶け込むかを比較するテストを行ったことがあります。

ここで、このグラフを見てみましょう。右の図は、調理水のpH値と調理水に溶けた麺の割合を示しています。

pH7(中性)では麺が多く溶け、pH9~10(弱アルカリ性)では麺が少なくなることが分かりました。

また、ラーメンに使われている「かん水」は、調理水を弱アルカリ性にすることで、麺が調理水に溶け出すのを防いでいることが分かります。

しかし、ラーメンの調理回数を重ねると、調理水のpHが上昇したり、アルカリ性になったりするため、調理水に溶け出した麺が多くなってしまいます。

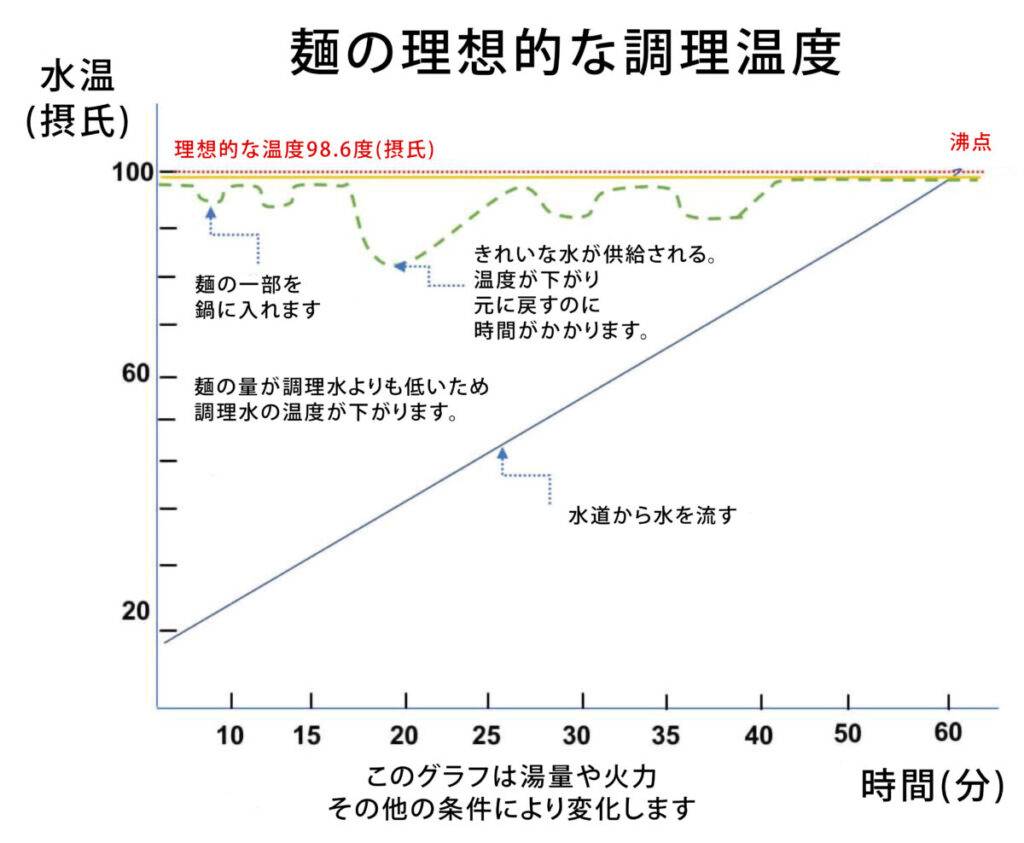

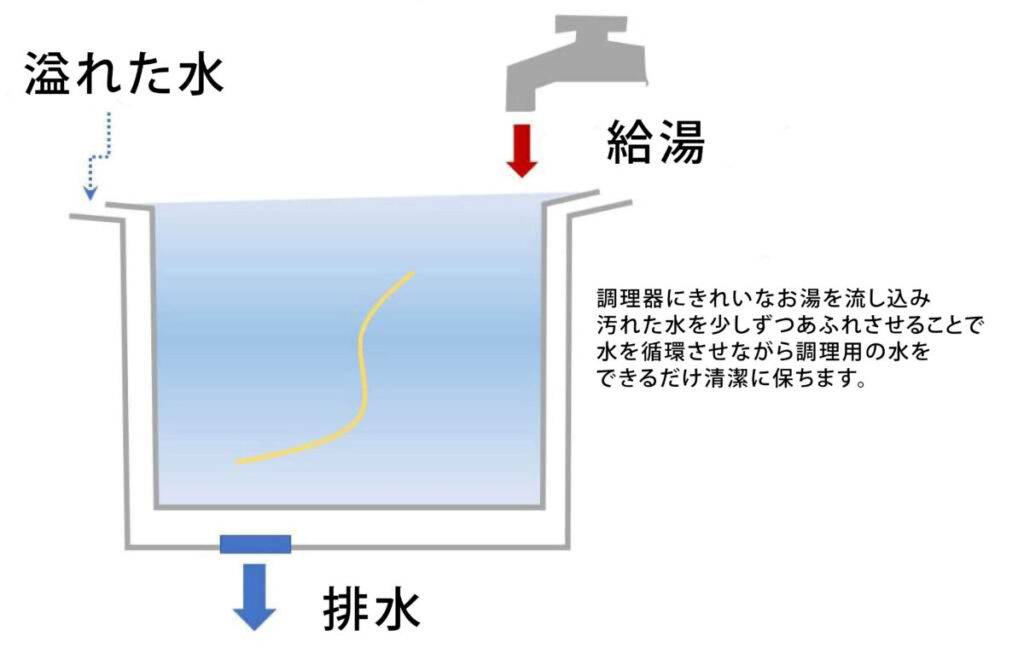

そこで、麺の茹で上がりを良くするために、ある一定のタイミングで調理水を綺麗な水に変える必要があります。

麺を効果的かつ効率的に茹でるには、水が軟水かつ、弱アルカリ性であることがわかりましたね。

しかし、実際に麺を茹でるにはどうしたらいいのでしょうか?麺の茹で方を順を追って紹介します。

知識のある人にとっては、これから説明することは常識かもしれません。

でも心配しないでくださいね。料理人であっても、麺の正しい茹で方を知らない人にたくさん出会ってきました。

熱いスープ麺の場合は、麺をトッピングしながら調理し、熱いスープで食べるため、麺を少し硬めに茹でる必要があります。

冷水で洗って冷やす必要がある冷菜やつけ麺を作る場合は、このタイプの麺は長めに茹でて柔らかくする必要があります。

また、少量のスープやタレを麺に絡ませる「まぜそば」の場合、そのまま調理して提供すると、麺にぬめりが出て食感が悪くなってしまう。

麺を茹でたら、まず麺についたデンプンを洗い流してください。

冷たい料理ならそのままでいいのですが、温かい料理の場合は、麺を温め直してお出しする必要があります。

そのため、温かいまぜそばの場合は、麺を温め直すことを念頭に置いて調理時間を調整するとよいでしょう。

繰り返しになりますが、麺の調理は、やり方を間違えるとせっかくの美味しい麺が不味くなってしまうという点で重要です。

次回麺を調理する際には、これらのヒントを心に留めておいてください。

この記事で学んだ知識を元に、あなたはとても美味しいラーメンを提供できるようになったはず。

正しい情報とテクニックがあれば、あなたもラーメンの達人になれるはず。ぜひ参考にしてみてください。

そのほか、ラーメンについて今よりもっと知識を深めたい方は、各製麺工程ごとに、まとめた記事をご紹介しています

工程ごとの記事リスト

- 食材の準備

- ミキシング

- 熟成

- 複合

- 第二熟成

- カット

- 麺線熟成

- 茹で

- ラーメンの正しい茹で方(※現在のページ)

_上半身のみ_resize-300x283.png)