ページコンテンツ

ラーメン製麺機でラーメンを作る方法

この記事では、日本国内や世界中のラーメン店で提供されているラーメンがどのように作られているかについて詳しく解説します。

ラーメンの麺は、通常ロール式製麺機で作ります。水和率は、博多ラーメンのような低加水麺で25%から、つけ麺のような多加水麺で45%までさまざまです。

ラーメン店の中には、お店で麺を作っているところもありますが、スペースや人員の問題から、他の場所で製造された麺を仕入れているところもあります。

しかし、ほとんどのラーメン店では、製麺機で作られた麺を使用しています。

例えば、日本のNIPPN社製の「つけ麺用新麺」という小麦粉は、タンパク質が10%、灰分が0.37%で、麺の公称加水率は38%で、中加水麺のカテゴリーに属しています。

ラーメン製麺機には、さまざまな種類があります。今回、デモンストレーションで使用しているのは、「リッチメン・タイプI CE」ラーメン製麺機です。

ヨーロッパの安全規制に適合しており、EU加盟国への輸入が可能です。同様の北米向けラーメン製麺機も販売されています。

この製麺機は、1時間に最大100食分の生ラーメンを製造することができます(レシピや製造技術によって異なる場合があります)。

標準的なラーメンの材料は、小麦粉、水、かん水(通常は炭酸ナトリウムと炭酸カリウムの混合物)、塩である。

美味しいラーメンを作るには、徹底した計量が重要だ。この例では小麦粉4000gを使う。

塩も小麦粉の重量に対して1%の量で加える(従って40gの塩)。

かん水は通常、小麦粉の重量に対して1%の割合で加えるので、ここでは40グラム加えることにする。

そう、4000×0.38=1520gだが、かんすいや塩は液体(水に溶ける)とみなされるため、1440gの水を加える。

(4000 x 0.38) – ((4000 x 0.01) + (4000 x 0.01)) = 1440 g。

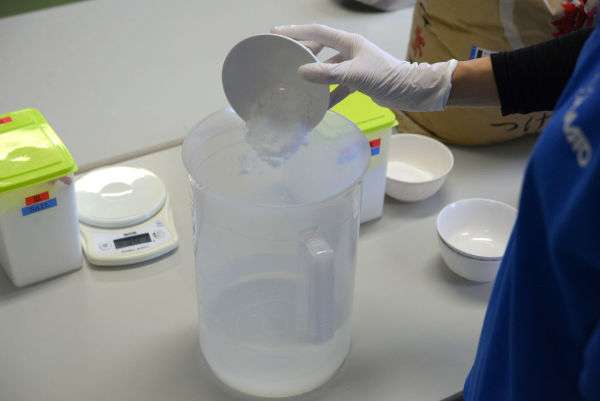

必要な量の水を量ったら、そこにかん水と塩を加える。

(写真:ラーメン生地の水溶液に塩を加える。)

(写真:かん水を加える)

かん水と塩が完全に溶けるまで、溶液を十分にかき混ぜる。

ラーメンマシンのミキサータンクに小麦粉を入れ、蓋を閉める。

タイマーを1分にセットする。

ラーメンミキサー本体のSTARTボタンを押す。

この1分間の「ドライミキシング」の間に、小麦粉はラーメン生地作りに適した状態に調整されます。

最初の1分間のドライミキシングが終わったら、タイマーを4分にセットし、ミキサーをスタートさせ、蓋をして水溶液を2/3注ぐ。

ほとんどの水がタンクに染み込んだら、ヘラを使って残りの水を蓋の穴から押し出す。

写真:水溶液を2/3加えた後、ミキシング中のラーメン生地。

ミキシング4分後、蓋を開け、ミキサータンクの棒や表面にたまった生地を取り除く。これらの生地の残留物は、生地ミックスに戻す必要があります (これは、生地の質量をより均質にし、麺の品質を向上させるために必要です) 。

プラスチック製のヘラは、ミキサータンクの表面に残った生地を取り除くのに使用できる。

タイマーを6分にセットする。ふたを閉める。STARTボタンを押す。

残りの量の水溶液を蓋から加える。

ミキシングが終わったら、生地をビニール袋に入れて状態を整える(28℃で約2時間)。これをお勧めします。

そうでなければ、生地を直接生地ホッパーに移してすぐに製麺することもできる。

生地をホッパーに移し、ホッパーをローラー部の上に置く。

ホッパーから一定量の生地をローラーの隙間の上に移す(生地が隠れる程度)。

生地はグリッドを通してローラーに供給できますが、グリッドが開くとマシンは作動しません。

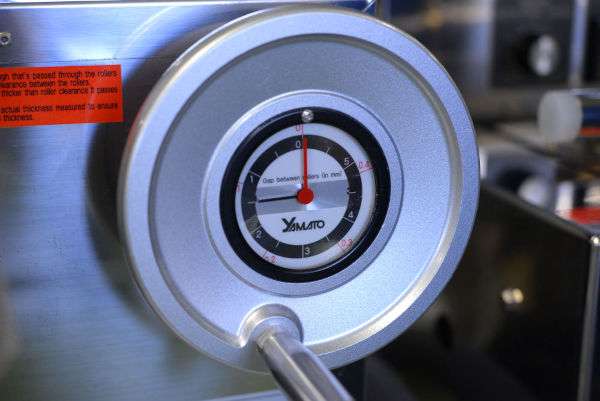

ラーメン製麵機の前面にあるハンドルを使って、2つのローラーの間隔を1.5mmに設定する。

ローラーの回転速度は 5 以下にしてください (推奨)。

運転モードレバーを上(「ローラー」)の位置に回します。

フロントパネルの “ROLLER START “ボタンを押して、ローリング動作を開始します。

圧延が開始されると、ローラーは内側に回転し、生地混合物をシート状に成形します。

下の写真のように、生地の先端を麺棒に巻きつける。そして、ピンを左側のローラーの上のサポートに置く。

ローラーの隙間に適量のミックスを送り続ける。

すべてのミックス生地がシート状になったら、麺棒を右側の麺棒置き場の上に置く。

生地シートを組み合わせる段階(推奨):

もう1本の麺棒で、生地を2本の麺棒に均等に分ける。

写真:2つの麺棒に均等に分割された生地シート。

2本の麺棒の上で生地を同じ長さに2分割したら、下の写真のように真ん中に折り目をつける。

ローラー間のギャップを 2 mm に設定します。

説明:ギャップは通常、ローラーに通す生地の厚さの70%の幅に設定します。この場合、厚さ1.5 mmの2つの層があるので、ギャップは3 mm X 0.7 = ー2 mmと計算されます。

包む・巻くを繰り返す。

この工程を繰り返すことで、ラーメン生地のコシと弾力が増し、麺の質が格段に向上する。

生地の先端を麺棒に巻きつけ、左側のローラーの上にある支えの上に置くと、自動的に組み合わせが進む。

生地が完全に均等に分割されていない場合は、組み合わせ作業の最後に、長い方の端を短い方の上に重ね合わせ、生地シートの全長が1枚の二層シートになるようにする。

2段目の組み合わせステージ (推奨)では、ローラー間のギャップを3mmに設定します。

麺棒の上で生地を2等分する。

生地同士がくっつかないように、2回目(最終)の組み合わせの段階では、左側のローラーの上に設置された自動粉ふきを使用する。

生地の加水レベルに応じて吐出量を調整してください(注:低加水麺を作る場合、小麦粉をまぶす必要はないかもしれない)。

最終的な組み合わせが終わったら、生地をビニール袋に入れ、しっかりと密封し、室温で30分ほど寝かせると生地のコンディショニングが良くなる。生地のコンディショニングが終わったら、間引き作業に移る。

ローラー間の隙間を 2 mm に設定します。

ローラーの速度を希望の値に設定する(5~10)

間引き作業では、自動粉ふきを使用する(注:水分の少ないラーメンには必要ないかもしれない)。

生地の厚さは、薄くするたびに必ず測定してください。

この例では、生地シートを2mmの隙間に通した後、シートの厚さは約2.5mmになりました(生地の厚さは通常、ローラー間の公称隙間よりも大きくなります)。

この例では、生地を2種類のラーメンに切り分けるので、1回目の薄切りの後、生地を2つに分ける。

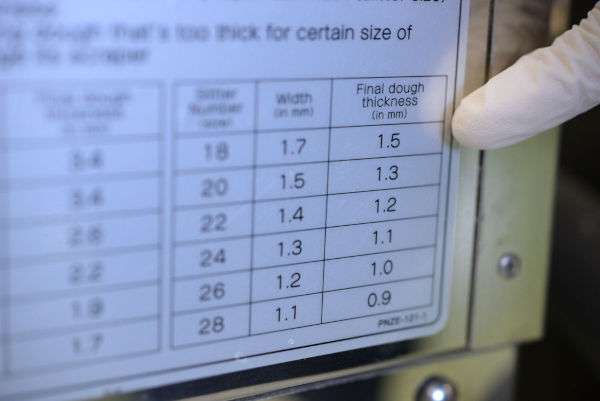

前半は角型ラーメンカッター18番(溝幅1.7mm)を使ってカットする。下の写真の表の右側にある1.5mmという数字は、最終的な生地の厚さの目安です。

これは標準的な四角いラーメンを想定したもので、麺の幅は裁断時に機械に取り付けるカッターの溝幅(1.7mm)で決まりますが、厚みは1.5mmより跳ね返って大きくなり、最終的には1.7mm程度になり、四角い麺になります。

写真:生地を半分に切る。

カッターサイズ表。

ローラー間のギャップを1.5mmに設定します。

上記のように、ロール/ラッピングの手順を実行する。

生地の厚さを測定する。

この例では、生地シートを1.5mmのローラーの隙間に通した後、厚さは2mmになった。

ローラーのギャップを1 mmに設定します。

説明: 目標の厚さは1.5mmであるため、以前の薄層化の際に観察された跳ね返り率から、1mmのギャップを通過させることで達成できると予想されます。

カッターを機械に挿入する。

安全ブラケットを持ち上げ、固定ボルトをねじ込む。

運転モードレバーを「カッター」の位置に回します。

麺部分コンベアをコントロールボックスの専用ソケットに接続する。

自動粉ふきを麺部分コンベアの上に取り付ける。

麺部分コンベアをコントロールボックスの専用ソケットに接続する。

カッターコンパートメントの上にある “麺の長さ “コントロールノブで、お好みの麺の長さ/分量をお選びください。

フロントパネルの “CUTTER START “ボタンを押して、切断作業を開始します。

コンベアで運ばれてくる麺を集め始める。

集めた麺を入れる容器を置いておくと便利かもしれない。

生地シートの後半には、16番の丸麺用カッターを使う。

16号カッターの推奨生地厚は1.7mmなので、1.5mmのローラー間隙を通した後、すぐに麺シートをカットすることができる。

切断の手順は上記と同じ。

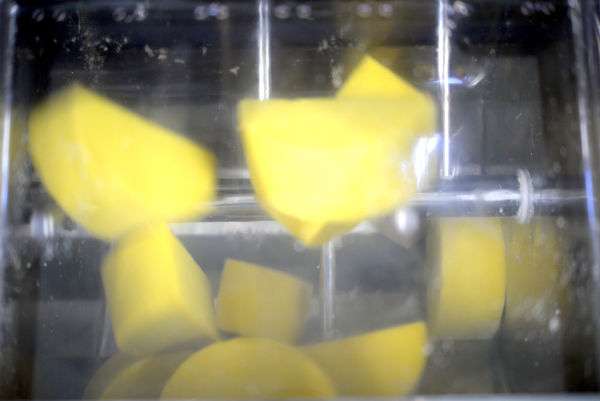

18番カッターで切った四角いラーメン。

16番カッターで切った丸い形状のラーメン。

ラーメン製麺機の生地ミキサーの洗浄方法

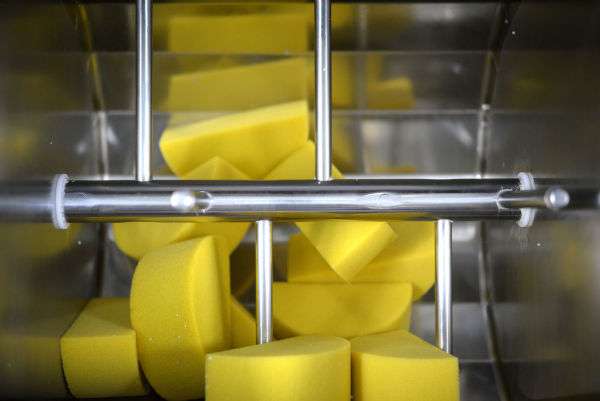

スポンジを水に浸し、余分な水分を濾してミキサータンクに入れ、蓋を閉める。

タイマーを15分にセットし、ミキサーをスタートさせる。

洗浄は、ミキサータンク内で濡れたスポンジを回転させて行う。

回転時間が終わったら、布で表面を乾拭きする。その後、食品用除菌剤で拭き取ることをお勧めします。

製麺機は実際に、使ってみて初めてわかることがたくさんあります。

もっと詳しく操作してみたいという方は、デモンストレーションでも操作可能です。

機械のスペック感や使用感、どんな麺が作れるのか、皆様の疑問・質問にお答えしながら進めていきます。

もちろん機械のことだけでなく、麺や小麦粉のこと、分からないこと・気になることは何でもご質問ください!

全国のドリームスタジオで、定期的に自家製麺体験教室を開催しています

_上半身のみ_resize-300x283.png)