ページコンテンツ

最高に美味しいラーメン作りで、最も注意しなければいけない点

ラーメンは、うどんや蕎麦とは違って、麺の種類がとても豊富です。麺は少ない水分のものから多く水分が含まれたものまであり、様々なタイプがあります。

さらに、ラーメンに合わせるスープも多様で、とんこつ、醤油、味噌、坦々麺などがあります。醤油ラーメンだけでも、淡麗や家系など、さまざまなスタイルに分かれています。このような点が、うどんや蕎麦の業界とは全く異なり、ラーメン業界は何でもありの業界なのです。

各種製麺方法と出来上がったラーメンの違い

ラーメン製法の中で、最も重要な工程は?

熟成の理解の大切さ

私は最初うどんの製麺機の製造販売から始まり、次にラーメン、次に蕎麦と麺の種類の幅が広がりました。

その過程で、美味しい麺作りに欠かせない要素の最も重要な要素として、熟成の大切さの理解でした。

うどんを始め、ラーメンの様に小麦粉を使う麺は必ず、熟成工程が必須なのです。

熟成の4要素は次の通りです。

但し、うどんの場合が手打式多加水麺ですが、ラーメンの場合はロール式もあり、ロール式製麺の場合は、多加水から少加水迄あり、加水が多くなるほど、熟成時間が長く必要になり、最も加水が多い手打ち式多加水麺の場合は、うどんとほぼ同じです。

加水が少ない中加水、少加水麺ほど、熟成時間が短くなります。

熟成の4つの作用

a) 水和作用

ミキシング工程: 小麦粉の粒子が水分と結びつくために、一定の時間が必要です。

b) 脱気作用

熟成によって、麺生地に含まれる空気が抜けるため、かさの比重が重くなります。

c) 内部応力の緩和作用

熟成することにより、麺生地内に蓄積されたストレス(内部応力)が和らぎます。

d) 酵素の働きによる味の改善

澱粉分解酵素や蛋白分解酵素が、澱粉や蛋白質を分解してアミノ酸などに変化させ、味を向上させます。

生地の成型

熟成の後、次に重要なのが生地の成型です。うどんとラーメンでは、この工程が異なります。

- うどん: 多加水製麺で、足踏みやプレスを用いた鍛え工程を経て成型します。

- ラーメン: 多加水製麺を行う場合、手打ち式製麺機とロール式製麺機の2通りがあります。手打ち式製麺機はうどんと基本的に同じ製法です。

ロール式製麺機の場合

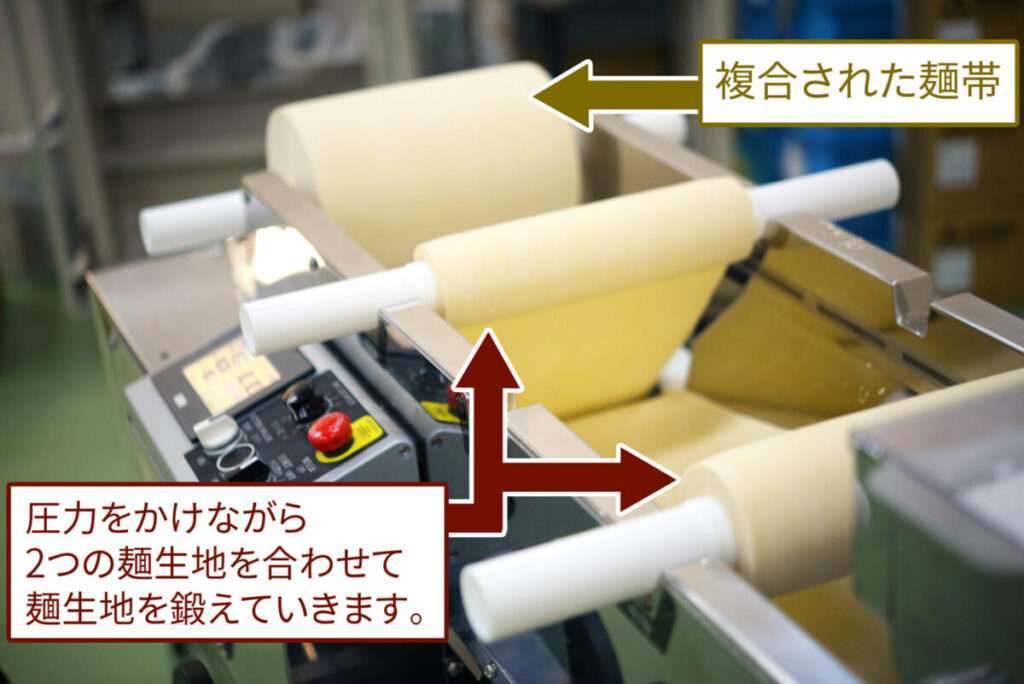

ロール式製麺機では、中加水や少加水の製麺の成型工程において、複合工程があります。

複合の工程は、最初の粗麺帯を2枚合わせの工程を指し、それを何回複合すれば、最も強靭で、粘り強い生地が出来るかを当社で確認してみた結果、2回複合が最も良いという結果になりました。

複合

複合って何?複合の役割とは?

ラーメンの製麺工程では、麺生地と麺生地を合わせる複合工程というものがあります。

仕入れ麺の方は意識することは少ないかもしれませんが、自家製麺を始めようとする方、すでに始めている方にとっては、重要な工程です。

では、複合にはどんな役割があるのでしょうか。

複合工程の役割

複合工程には、以下の重要な役割があります。

a) グルテンを鍛える

- 生地を折りたたむことで、グルテンの網目状の構造を繋ぎ合わせる。

b) 均一な鍛え

- 生地を全体的にまんべんなく鍛える。

c) 適度な鍛え

- グルテンの構造が壊れないギリギリまで、しっかりと生地を鍛える。

複合工程の重要性

複合工程では、麺を何度か圧延するため、製麺の工程は少し手間がかかります。しかし、この工程が美味しい麺を作るための大切なポイントになるのです。

複合のメリット

複合工程では、2枚の麺生地が重なることで、生地が鍛えられます。複合工程にはメリットは、

- 茹でのびしにくい麺: 麺がしっかりとした食感になるため、茹でるときにのびにくい。

- 生地が強靭になる: 生地が丈夫になるため、破れにくくなる。

- ラーメン麺がちぎれにくい: 麺が切れにくくなる。

注意点

生地を適度に鍛えることはこれらのメリットを得るためには重要ですが、鍛えすぎるとグルテン組織が壊れてしまい、麺質が悪くなるため注意が必要です。

実験結果について

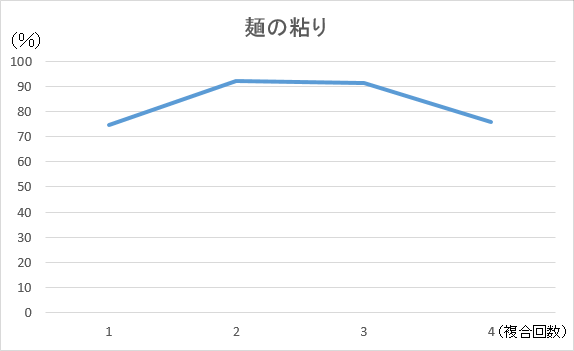

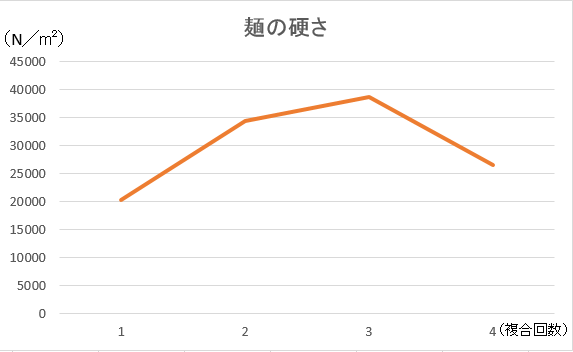

大和製作所の実験によると、複合回数が麺の硬さや粘りに影響を与えることが確認されました。

大和製作所の実験によって、複合回数で麺の硬さ・ねばりに違いがでることがわかりました。

複合工程・複合回数

複合工程をしないと麺は美味しくないの?

複合回数が麺の硬さ・ねばりに影響する!

複合をしないと本当に美味しい麺はできないのでしょうか?

実は、複合工程が麺の硬さ・ねばりに影響することがわかりました!

その複合の回数によって麺の堅さがどう変わっていくか実験してみると、実験内容は、麺を同一条件(粉の種類、加水率)で複合回数が1~4回のラーメン麺を用意。

レオメーターという粘弾性を測定する測定機で測定します。

【製麺内容】

・粉:大和魂spirit

・加水率:35%(内かん水1%、塩1%)

・切刃:18番(mm)

実際の測定結果は下記のとおりです。

基本的には複合回数を増やすと麺が硬くなりますが、複合4回目になると硬さの数値が落ちているのがわかります。

これは、複合しすぎることでグルテンが破壊されているという事になります。

このことから複合には適度な鍛えが重要だという事がわかります。

複合工程の目安は?

複合しすぎると、グルテンが破壊されることで麺のねばり・硬さが無くなるという実験結果がでました。

麺の程よい硬さと粘りのバランスに加え、弊社の大和ラーメン学校では複合を2回に推奨しています。

また、どうしても複合工程で硬さを調整する場合は回数を3回までにした方が良いでしょう。

複合しないとどうなる?

複合工程によって麺を適度に鍛えることで、様々なメリットが得られることが分かりました。

では、ラーメン麺を複合しない場合はどうなるでしょうか?

複合した麺と比べると…

・茹で伸びしやすい

・麺の強度が足りずにちぎれやすい

・麺の粘りが少ない

・麺の硬さが足りない

などなど…。

商品のコンセプトにもよりますが、複合工程(生地を鍛えること)なしでは、あまり美味しいとは言えない麺になりそうですね。

複合工程の注意点 - 複合工程の前後に必ず熟成させる

複合工程を行なうにあたり重要なことは、生地の熟成時間を十分に保持した後、複合をすることです。

ミキシングした後、すぐに複合すると、(グルテン組織のストレスが十分に取れないため)多加水の生地ほど、ねばりの無い状態になります。

生地にミキシング時のストレスが溜まっているため、熟成時間で生地を休ませることで、ストレス(内部応力)を取り去ってから、複合をすることが大切です。

複合工程の前に熟成をしよう

熟成とは、ストレスのかかった生地(グルテン組織)を休ませることで、ストレス(内部応力)を緩和する工程をさします。

熟成は、ミキシングが終わって複合工程に入る前に行いましょう。

また、複合工程後にも熟成は必要になります。

複合工程の前に行う熟成工程には、下記の役割があります。

a)小麦粉の水和

ミキシングを終えた段階では、生地の中の水は均一ではありません。

そぼろ状の麺生地に水が行きわたってしっとりするまでには、ある程度の時間と温度が必要です。

b)脱気作用

ミキシングの際に生地に取り込まれた小さな気泡を抜きます。

これは、生地全体がゆるいそぼろ状の時に寝かせなければ抜けません。

気泡が残ったまま製麺すると、茹でる時にグルテン組織を破壊したり、茹であがった麺が白く不透明になったりします。

c)グルテンの緩和

ミキシングが完了した段階で、既にグルテンの緊張は限界に達しています。

これ以上複合や圧延で鍛えると、グルテン組織が破壊されてしまいます。

なお、グルテンの緊張は「約5分ごとに半分まで減少する」ということが分かっています。

熟成工程:ミキシング後の生地を加水により異なりますが、多加水の場合は「25℃3時間」もしくは「28℃2時間」寝かせます。

これは、少加水の場合は、加水状態によって短縮されます。

また、季節による温度変化の影響で、熟成時間・温度の調整が必要です。

詳しくは、弊社のラーメンの製法教科書を参考にして下さい。

複合工程の後にも熟成が必要になる

美味しい麺を作るためには、ラーメンの複合工程の後にも熟成が必要になります。

特に多加水の場合には、複合した後にも生地の状態で熟成させます。

40%以下の加水の場合でも、麺線の状態で熟成が必要です。

複合前の熟成とは役割が異なり、「小麦の中の酵素」を程よく働かせることが目的です。

「程よく」熟成した麺は、透明感が出てコシ(粘り)が増しますが、季節による温度変化など、外部環境の影響を受けるため、この「程よく」が難しいのです。

熟成しないとどうなるか?

一番分かりやすい影響は、複合以降の工程でグルテン組織が破壊されて麺が切れやすくなります。

非常に時間がかかる工程ですが、美味しい麺を作るためには、熟成は欠かせません。

この熟成の製麺法は、大和製作所が業界で初めて提唱した技術です。

仕入れ麺を使っている方が、大和製作所の製法で作った麺を食べた時に、その差に愕然とすることがよくあります。

一番大きな要因として、熟成工程の有無が影響しているからです。

大和製作所では、業界初の「熟成庫」をつくっており、安心して熟成ができる仕組みをご提供しています。

仕入れ麺を使っている方は、あなたの仕入先では、この「熟成」をしているでしょうか?

自家製麺をしていて、まだ熟成をしていないようでしたら、まずは一度お試しください。

・複合とは、麺生地同士を(圧延をかけながら)合わせて鍛えること

・複合回数は、2~3回が目安

・複合の前後には、必ず熟成が必要

毎日の自家製麺は大変ですが、 お客様に「美味しい!」と言って頂ける美味しい麺を作る チャンスでもあります。

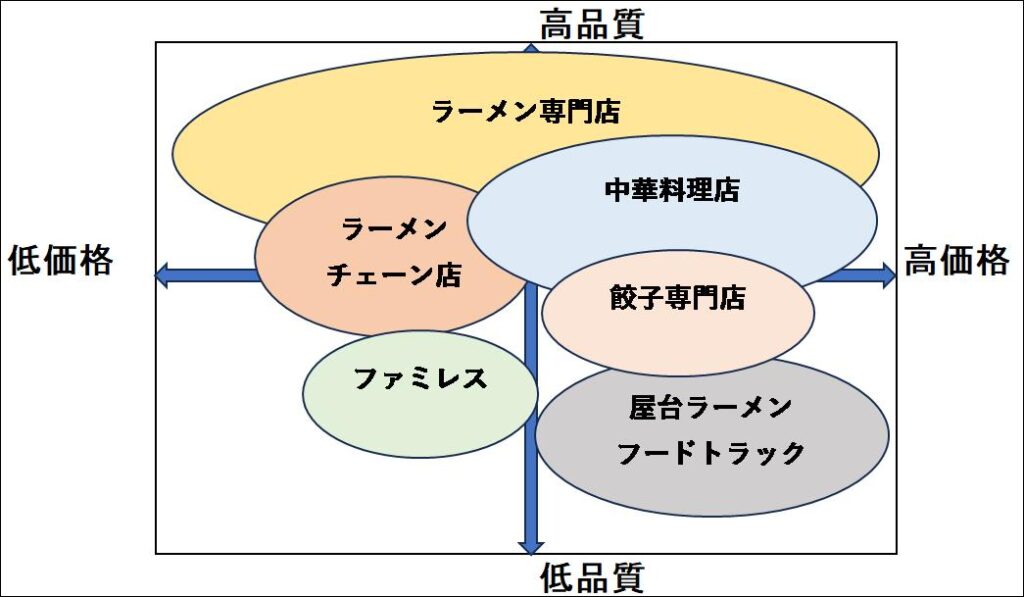

ラーメン店のカテゴリーと使われている麺の種類

ラーメン店の種類は大きく分けて下記の6種類に分類されます。

1 ラーメン専門店

2 中華料理店

3 ラーメンチェーン店

4 餃子専門店

5 ファミレス

6 屋台ラーメン・フードトラック

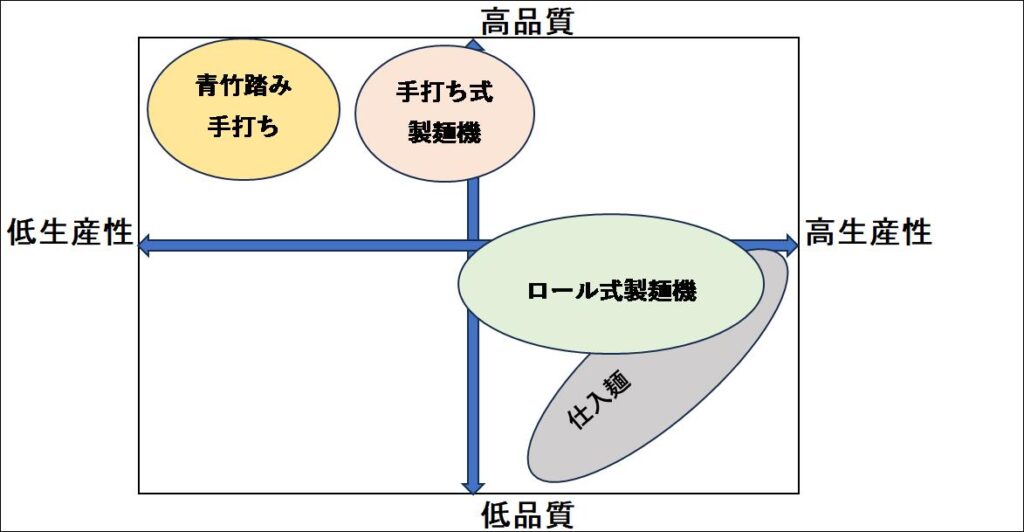

ラーメン店カテゴリーにおいて、品質VS価格のマトリクス図

どの用途のどの製麺機が合っているのか

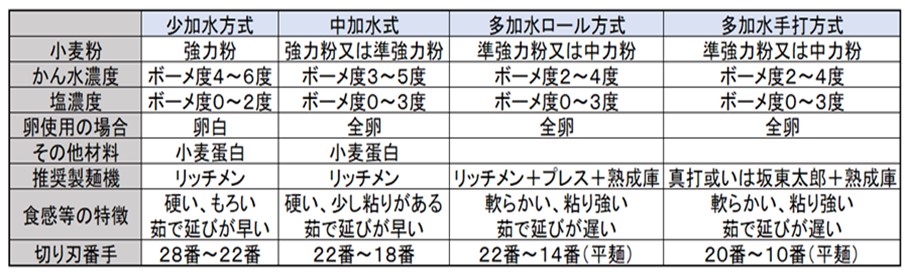

少加水麺から多加水麺に至るまでのかん水濃度、原材料の種類と量及び使用推奨製麺機は次の通りです。

| 少加水方式 | 中加水式 | 多加水ロール式 | 多加水手打方式 | |

|---|---|---|---|---|

| 小麦粉 | 強力粉 | 強力粉又は準強力粉 | 準強力粉又は中力粉 | 準強力粉又は中力粉 |

| かん水濃度 | ボーメ度4~6度 | ボーメ度3~5度 | ボーメ度2~4度 | ボーメ度2~4度 |

| 塩度 | ボーメ度0~2度 | ボーメ度0~3度 | ボーメ度0~3度 | ボーメ度0~3度 |

| 卵使用の場合 | 卵白 | 全卵 | 全卵 | 全卵 |

| その他材料 | 小麦蛋白 | 小麦蛋白 | リッチメン+プレス+熟成庫 | 真打又は坂東太郎+熟成庫 |

| 推奨製麺機 | リッチメン | リッチメン | リッチメン+プレス+熟成庫 | 真打又は坂東太郎+熟成庫 |

| 食感等の特徴 | 硬い、もろい 茹で伸びが早い |

硬い、少し粘りがある 茹で伸びが早い |

柔らかい、粘り強い 茹で伸びが遅い |

柔らかい、粘り強い 茹で伸びが遅い |

| 切り刃番手 | 28番~22番 | 22番~18番 | 22番~14番(平麺) | 20番~10番(平麺) |

しかし、機種によって具体的にどんな違いがあるのかわからなければ、選定の判断がつかないかもしれません。

そこで、ここではそれぞれの製麺機の特徴や違いについて述べたいと思います。

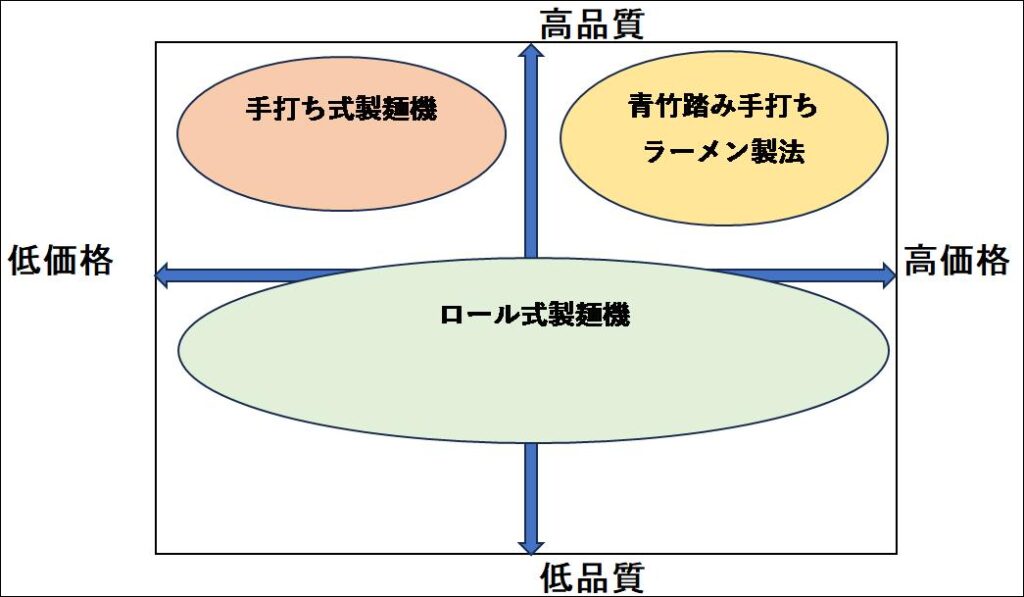

製麺機には、大きく分けて2つのタイプがあります。

それは、「手打ち式」と「ロール式」です。

プロの方は既に十分ご存知だと思いますが、この2つは麺生地の鍛え方、圧延方法がまったく異なるため、完成する味のレベルが大きく異なります。

ただし、味を重視するか生産性を重視するかによって、どちらが良いとは一概に言えませんので、以下を参照になさって、より自店にふさわしいものを選ばれることをおすすめ致します。

導入後も信頼して使える機械であるかどうか?

当たり前のことですが、製麺機を使う側にとって重要なのは、機械を購入するまでではなく、機械を購入してからの話です。

けれども、購入後のことはたいてい、機械を使って初めてわかることばかりです。

ここでは、後悔を避けるため、購入した後のことまで考慮した製麺機の選定ポイントをお教え致します。

①フレームは古い設計のままで作っているメーカーは鋳物材とか木材、アングル材構想になっています。

最近の新しい設計の機械は鋼板の折曲げ構造、溶接構造が多くなっています。

②駆動方式はモーター一個でミキサーとかロール、カッター全てを駆動する方式とミキサー、ロール、カッターにそれぞれ別々にモーターが付いているタイプがあります。

当然、モーターが1個であれば、モーターが故障すれば、全体が使えなくなります。

ところがモーターが別々に付いていれば、ミキサーのモーターが故障してもロールとか、カッターは使えます。

③制御部分は新しい設計であれば、徐々にコンピュータを搭載しています。

古い設計では単にモーターに電源を供給するスイッチが付いているだけです。

しかし、モーター焼損防止のサーマルリレーは絶対に必要です。

④駆動部分は麺生地に接する部分です。

この部分は衛生の為にはステンレスまたは樹脂製であることが必要です。

ロールに鋳物等を使っている場合がありますが、錆の点では決して好ましくはありません。

では理想の製麺機の選び方は何でしょうか?

機械操作だけを習得しても、美味な麺、安定した品質は作れません。

それじゃ「麺の本質」を教わっていないからです。

「麺の本質」を知ってから、ぴったりの製麺機を選びましょう。

ラーメンに関する記事について

_上半身のみ_resize-300x283.png)