ページコンテンツ

最高に美味しいうどん作りで、最も注意しなければいけない点

もともと、うどんは全て手作業で作られていて、その時は「手打ちうどん」と呼ばれていました。しかし、今では手打ちうどんは生産性が低いため、ほとんどのうどん店は製麺機を使うようになっています。

手打ちとうどんの大きな違いは、手作業で作る場合、人間の力は強くなく、繊細(せんさい)に麺を作っていく点です。しかし最近の製麺機は、その手作りの技術を再現し、簡単に美味しいうどんを作れるようになっています。言い換えれば、製麺機は手の延長として進化した技術だと言えます。

重要なのは、うどんの生地が「生きている」ということです。一度生地の組織が壊れてしまうと、元には戻りません。ですので、手打ちのように、麺生地に過度な力を加えて壊さないようにすることが大切です。

手打ちのプロが作るうどんは最高に美味しいですが、当社の製麺機はそれに負けないうどん作りに挑戦し続けてきたのです。

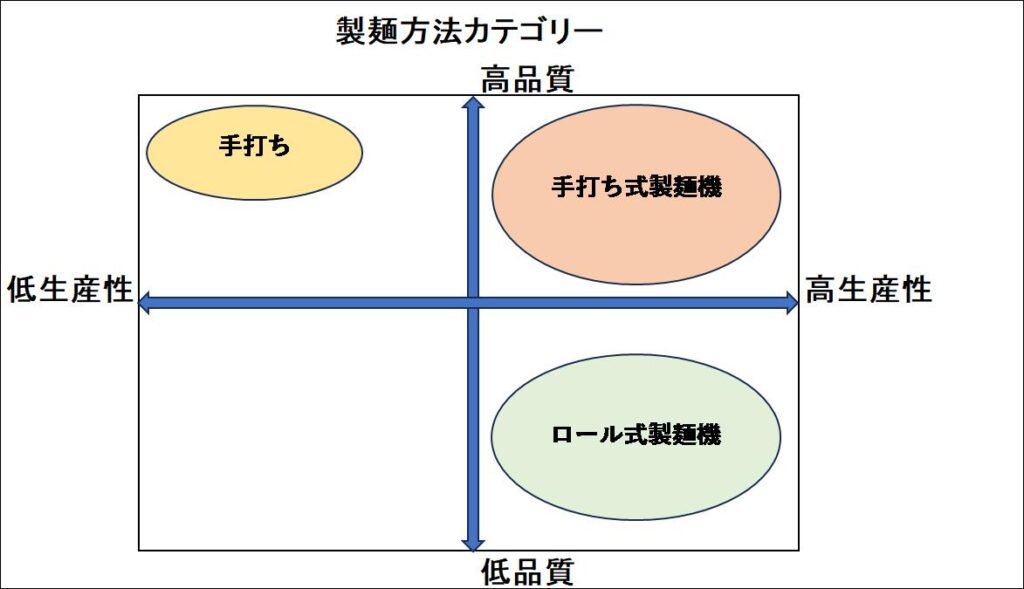

各種製麺方法と生産性

手打VS、手打ち式製麺機VSロール式製麺機のカテゴリー表は下記の図の通りです。

高品質だが、生産性の低いのは、手打ち式で作成した麺。

高品質かつ、生産性が高いのは、手打ち式製麺機で作った麺。

低品質だが、生産性が高いのはロール式製麺機で作成した麺です。

うどん製法の中で、最も重要な工程は?

うどんの製法の中で一番重要なのは、煉りと熟成、鍛え工程です。

麺生地を一度壊してしまったら、2度と元へ戻らないのです。

ここで、美味しい麺作りのまとめを簡単に紹介してみましょう。

麺の種類にあった適正なミキシング時間と回転数

ミキシングとは、小麦粉の一粒一粒に水分を均一に行き渡らせる作業です。

攪拌造粒の原理でミキシングを行い、無理な力を麺生地にかけて、ストレスを与えないことが重要です。

ミキシングの後は必ず寝かせる(第一熟成)

必ず、内部応力(ストレス)を緩和してから次工程へ進みましょう。

熟成と発酵の違い

肉を一定期間熟成させた熟成肉も近年ブームになり、今「発酵」、「熟成」食品が注目されています。

「発酵」と「熟成」は、食材が一定期間を経て美味しく変化するという点は同じですが、違いは下記の通りです。

発酵とは食材に付着した菌やカビなどの微生物がたんぱく質や糖質を分解し、うま味の素となるアミノ酸やアルコールなどを作り出し、人が食べて美味しいと思う状態に変化させることです。

同じ原理でも、人が食べられないと思うものが腐敗です。

麹菌や乳酸菌、酵母菌といった微生物により、味噌、醤油、ヨーグルト、チーズ、ワインなどの発酵食品が作り出され、発酵には微生物の働きが欠かせないのです。

一方、肉の熟成の場合、微生物ではなく肉がもともと持っている酵素によってたんぱく質などの分解が行われます。

近年話題の熟成肉は食肉を一定期間保存することで、肉の自家酵素によりたんぱく質が分解され柔らかくなり、アミノ酸が増加した結果味も美味しくなります。(清酒、ウイスキーなど酒類の熟成は、保存・貯蔵中に起きる化学的変化。)

つまり食材が変化する過程に、微生物が介在するかどうかが発酵と熟成の大きな違いです。

しかし、例えば味噌は米に麹菌をつけて発酵させ、発酵の段階が終わると麹菌由来の酵素により熟成の段階に入るなど、実際には発酵と熟成のはっきりとした線引きは難しいのです。

最初は偶然の産物だったとも言われているが、長い歴史の中で先人達の知恵が詰めこまれた「発酵」、「熟成」食品。

味わい豊かなうま味や芳醇なコクや香りが、発酵、熟成により醸し出されます。

従って、美味しい食品作りに欠かせないものが、発酵と熟成であり、化学調味料に頼らない、自然な旨味を作り出す方法なので、発酵と熟成を食品作りに有効に利用することは、現在課題のSDGsを促進する上でも、非常に大きな価値があるのです。

熟成に欠かせない酵素とは?

熟成には、酵素の働きが欠かせないのですが、酵素の特長とは、下記のようなものです。

酵素とは、「生物の細胞内でつくられるタンパク質由来の触媒」。

酵素は、私たちが生きていく上で欠かせない、ありとあらゆる生命活動に必ず必要なもの。

酵素とは触媒作用を持つタンパク質、酵素とは、私たち生物の体内で働く触媒なのです。

その特徴として、酵素はタンパク質で作られています。

また、酵素は特定の温度で働きます。

酵素の働きの一つである触媒とは、特定の化学反応の速度を早める物質のことを触媒と言い、酵素自身は反応の前後で変化しないのです。

酵素がないと人間は生きていけないし、人間の生命活動には、ありとあらゆるところで酵素が働いています。

呼吸をはじめ、食べ物の消化・吸収、代謝、排泄といった生命活動において酵素が重要な役割を果たしています。

つまり、私たち人間は酵素によって生かされているといっても過言ではないのです。

酵素の性質とは?

酵素は、48度以上の熱で壊れはじめ、70度を超える熱が加わると完全に失活します。

また、酵素は水分に触れると活性が始まり、約72時間で失活する性質を持っています。

つまり、作り立てのスムージや酵素ジュースの中の酵素は活性しているが、市販飲料の酵素は失活しています。

酵素の健康効果は、栄養学において、最初は三大栄養素である、炭水化物、たんぱく質、脂質から始まり、次にビタミン、ミネラルを加えて五大栄養素の概念が出来上がりました。

次に、食物繊維、酵素、発酵食品等、われわれが健康であるための栄養素が広がり、そのうちの1つに酵素が含まれる様になりました。

酵素は、消化や吸収、代謝など、体内で起こるほぼすべての生命活動に関与していますので、体内にある酵素の量が少なくなると、体の調子が悪くなっていきます。

そのため、酵素が豊富に含まれる食品を摂ることで、体内酵素を補い、その結果健康につながるといえます。

体内酵素を増やすこと、そして酵素を減らさないようにすること、そして酵素を活性化させること、この3つのポイントを押さえて生活することで、健康的な生活が実現出来るのです。

体内での働きについても話をしましょう

酵素には下記の様に、消化酵素と代謝酵素、食物酵素の3種類に分けられます。

消化酵素

消化酵素は、食べたものを吸収できるように消化分解する役割を果たす酵素。主な酵素として、タンパク質をアミノ酸に分解するプロテアーゼ(タンパク質分解酵素)、炭水化物をブドウ糖に分解するアミラーゼ(炭水化物分解酵素)、脂肪を脂肪酸に分解するリパーゼ(脂肪分解酵素)等があり、それぞれ分泌される臓器や分解する栄養素によってさらに細分化されます。

代謝酵素

体内に吸収された栄養素を実際に働かせるのが代謝酵素。

呼吸する、運動する、けが治す、細胞分裂させる、肌の新陳代謝を行うなど、人の生命活動のあらゆる場面でさまざまな代謝酵素が働いている。

食物酵素

食物酵素は、食材に含まれる酵素。

消化酵素を助け、より良い消化活動を補助する働きをしている。

生野菜や果物、お刺身などの新鮮な食品、味噌や納豆などの発酵食品に豊富に含まれる食物酵素は、消化を助け、体内の消化酵素の無駄使いを防ぐ役割を果たしている。

麺作りと熟成について

私が美味しい麺作りにおいて、熟成工程が欠かせないことを理解したのは、創業間もない頃、真打でうどん作りをしていた時でした。

私は、真打でうどん作りを始めた当初より、麺の美味しさを常に手打ちと比較したり、最高に美味しいと言われているうどん店のうどんと比較したりしていた。

さぬきうどんの本場、香川県には、昔から朝練り即打ちという、うどん作りの言い伝えがあり、うどん作りは早朝から始まり、早朝に練り、練った生地を足で踏んで鍛え、麺棒で圧延して、カットして麺線にして、すぐに茹でるいう工程でした。

ところが、その工程通り、幾らうどんを作っても、本当に納得できるような美味しいうどんが出来ず、コツンと硬いうどんになりました。

そこで、なぜ、硬くなく、ソフト感があり、粘り強いうどんにならないのかと、書物を紐解いたり、試作を繰り返しているうちに、練ってから、寝かしておくと、美味しいうどんになることを発見しました。

昔からの言い伝え通りではなく、練ったあとに、寝かす工程を取ると美味しいうどんが出来るのかを原因を突き止めたのです。

その結果、わかったことは、昔の小麦粉と現在の小麦粉の違いだったのです。

昔は、水車製粉で小麦粉を挽いていたので、全粒粉でしたが、現在の小麦粉は小麦の中心部分しか使っていない、色も白い、酵素活性の非常に低い小麦粉を使っているので、熟成時間を十分に取らないと美味しい麺にならないということだったのです。要するに、昔の小麦粉には、小麦全体を挽いていたので、不純物も多く、酵素活性が高く寝かせる必要がなかったのです。

従って、小麦粉を使う麺作りは、熟成と非常に密接な関係があり、現代の小麦粉で作られた麺は基本的に熟成工程が必要です。

うどんの製麺における熟成

a)熟成の作用

- 水和作用

ミキシング工程:小麦粉の粒子に対して水分が水和する時間が必要。

- 脱気作用

熟成することによって麺生地に含まれている空気が脱気されてかさの比重が重たくなる。

- 内部応力の緩和作用

熟成することによって麺生地の中に溜まっているストレス(内部応力)を緩和する。

以上の3項目が物理的作用

- 酵素の働きによる味の改善

澱粉分解酵素、蛋白分解酵素が澱粉とか蛋白を分解してアミノ酸等に変化させる。

鍛え工程(プレス作業)

グルテンの組織が十分に出来る様に鍛えましょう。

しかし、組織が破壊する様な力は絶対に加えてはいけません。

グルテンの組織形成に十分な力を加えていないとグルテンの組織が十分に出来上がらないのです。

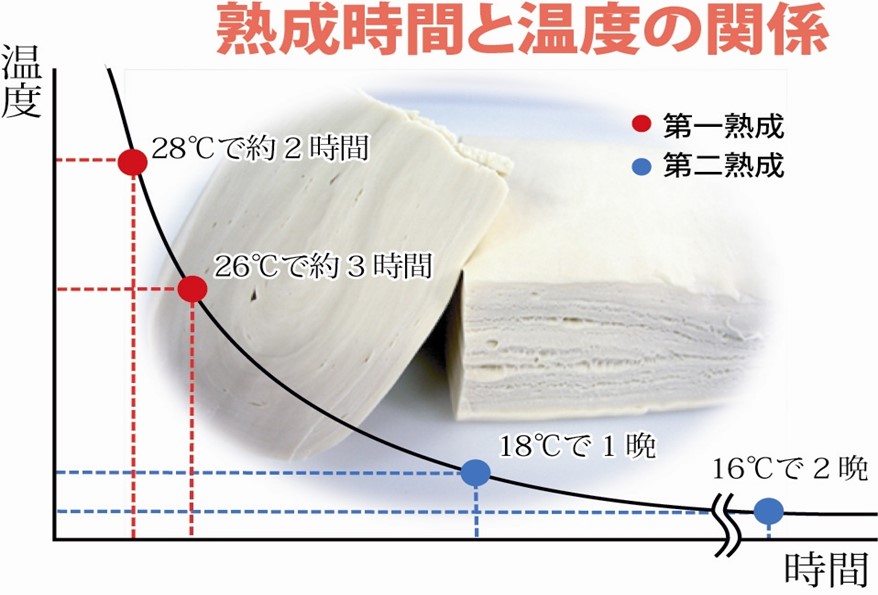

鍛え工程の後は必ず熟成する(第二熟成)

熟成時間は温度との関係で決まります。

温度が高いと熟成時間は短くなり、温度が低いと熟成時間は長くなります。

圧延工程では一気に薄くせずに

必ず、麺生地の縦横、斜め方向から徐々に薄く圧延します。

製麺機は、大きな力が加わるので、一気に圧延すると麺生地の組織を破壊してしまいます。

さきほどお伝えしましたが、1度破壊された麺生地は元に戻ることはありません。

切断(カット)工程

切断面の縦横比が美味しさの決め手です。

必ず、厚さは薄く、幅方向を大きくしましょう。

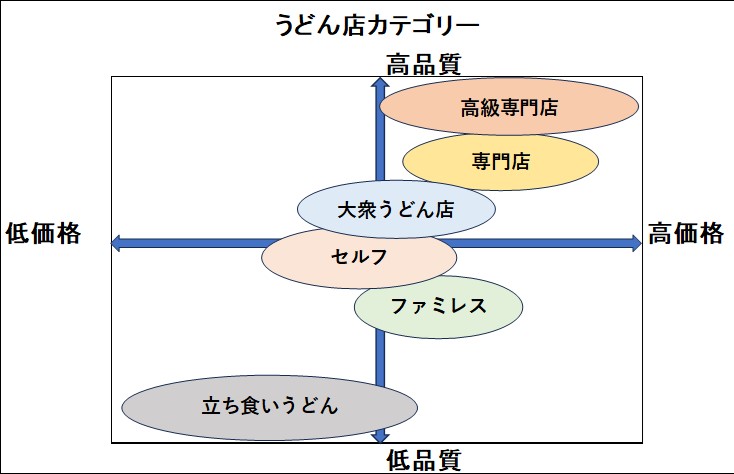

うどん店のカテゴリー

うどん店の種類は大きく分けて下記の6種類に分類されます。

① 立ち食いうどん

② ファミレスタイプ

③ 大衆うどん店(出前も行なっているような店)

④ セルフ

⑤ 専門店

⑥ 高級専門店

上記それぞれのタイプごとに要求されるうどんのレベルが異なってきますが、それでも時代の流れで大きく変わってきているのです。

例えば、①立ち食いうどん店の起源は、江戸時代の屋台で提供されていたそばがルーツと言われています。

しかし、現代のような立ち食いスタイルの店が本格的に普及し始めたのは、高度経済成長期以降です。

立ち食いうどん店の歴史を簡単にまとめると江戸時代には、そばの屋台で、手軽に食べられる麺料理として人気を集めました。

明治時代には、鉄道の発展とともに駅構内にそば屋が登場しました。

時間のない乗客向けに、立ち食いスタイルが定着し始めました。

高度経済成長期の頃は、都市部への人口集中が進み、忙しいサラリーマンを中心に、手軽で安価な立ち食いそば・うどんの需要が急増したようです。

駅構内だけでなく、オフィス街や繁華街にも立ち食いそば・うどん店が次々とオープンしました。

高度経済成長期に、都市部で働く人々が短時間で食事を済ませたいというニーズが高まり、立ち食いスタイルが広く受け入れられたのです。

②のファミレスタイプは、子供から老人まで、多くのファミリーに当てはまる様に、メニューの幅が広く、うどんだけではなく、さまざまな和食、洋食を一緒に提供しています。

その為に、多くのファミレスタイプの店は、製麺作業がなく、調理の簡単な冷凍麺を使っていることが多いのです。

しかし、一部のうどん蕎麦に拘った店舗では社内での自家製麺で高品質なうどんを提供しているお店もあります。

③大衆うどん店(出前も行なっているような店)は出前の途中で、茹で延びしない比較的に硬い麺を使い場合が多いのです。

その場合は、手打ち式製麺機での自家製麺よりもロール式製麺機での自家製麺が多いようです。

④セルフうどん店は20年近く前から、スタートしたセルフのうどん店は、チェーン化して日本中を席巻し、現在は、大手のチェーン店はグローバル化に成功し、世界中に店舗を拡張して来ています。

その中で、店頭で自家製麺を実演で見せながら、非常に成功したチェーン店もあり、麺の美味しさと価格の安さを売りにしている店舗が非常に成功しています。

従って、セルフうどん店の競争は厳しく、美味しさと生産性で各チェーン店が競い合っています。

この影響を大きく受けたのが、街のうどん店、蕎麦店で、過去の価格が通用しなくなり、業界に淘汰が起きたのです。

⑤うどん専門店は、セルフのうどん店とは、一線を画し、フルサービスでの提供が基本です。

上記ののセルフうどん店が日本のうどん蕎麦店市場に参入し、大きく影響を受けたのがこの専門店で、価格的に、比較的高い割に、品質の伴なっていなかった多くのうどん蕎麦店が淘汰されたのです。

但し、このジャンルでも高い品質で、価格もそれなりに高く、美味しいうどんで人気を集めているお客さまも残っています。

価格勝負ではなく、うどんの品質で勝負することが重要になって来ているのです。

⑥ 高級うどん専門店のジャンルの多くは都会で成功し、その中の1つがつるとんたんです。

うどん料理を割烹のような店とか、きれいな店舗で提供し、価格もそれなりに高価格で、メニューも創作メニューとか、意表を突くようなメニューが多く、新しい日本のうどん文化のリーダー的な役割を担っています。

これからの日本のうどん文化を象徴するような店舗であり、セルフのような安い価格との対比のお店です。

上図の様にうどん店の世界は、ジャンルが幅広く、これから更にジャンルの広がりが考えられます。

うどん店カテゴリーにおいて、品質VS価格のマトリクス図

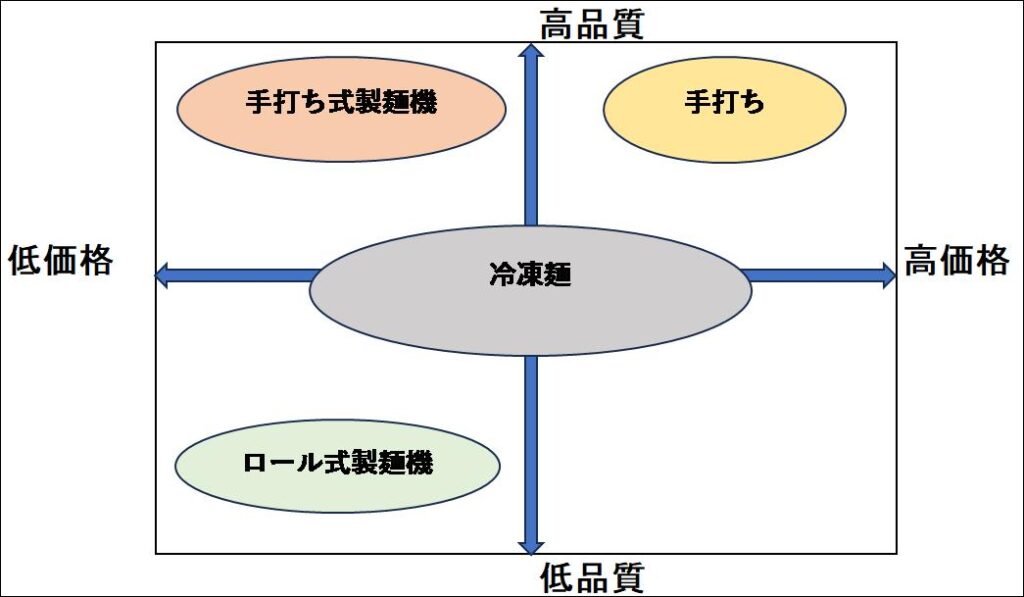

どの製麺機があなたのビジネスに最もフィットしている?

コストパーフォーマンスが最も高いのか?

製麺機の価格と性能(麺の品質と生産性)はどんな麺がどの程度の能力で生産出来るかにより、上図のように、製麺機の価格と出来上がるうどんの品質の関係が分かります。

製麺機は、今後さらにあらゆる機能を要求され、そしてその度に進化を遂げていくことでしょう。

けれども、飲食産業および製麺機がどれほど進化しようとも変わらないことがあります。

それは『“美味しい”とは、お客様の満足度とリピート率を変えるチカラ』であるということ。

なぜ製麺機に美味しい麺を作る能力が1番に要求されるのかというと、製麺機が実はあなたのお店を繁盛させるための、重要な鍵となる代物だからなのです。

美味しさは、店主を満足させるだけに留まるものではありません。

飲食産業においては、美味しさはお客様を呼び寄せるための最強の武器です。

だからこそ、飲食産業においては、美味の追求が不可欠なのです。

どうぞこれだけは、お忘れにならないで下さい。

_上半身のみ_resize-300x283.png)