ページコンテンツ

小麦粉を使う麺生地には、鍛え工程が欠かせない

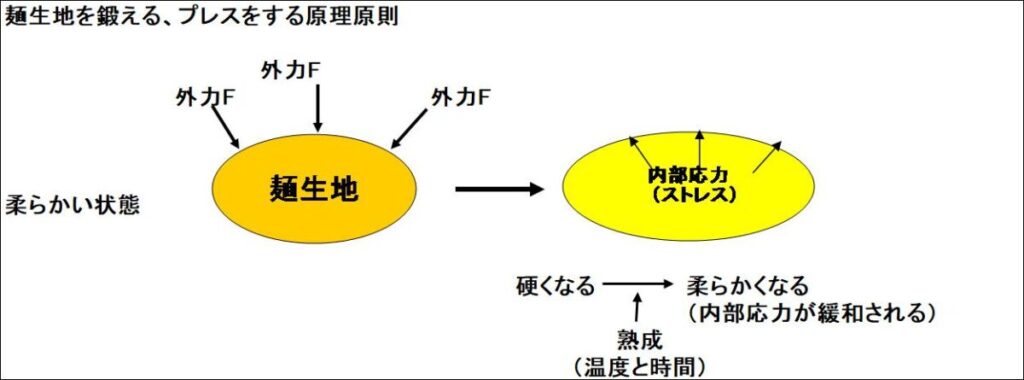

うどん生地は、「鍛える」と言う表現を使います。 この言葉がとんでもない誤解を招きます。 この「鍛える」と言う言葉から受ける啓示は、「うどん生地は鍛えるとコシが強くなる。

よ~し、しっかり鍛えて、コシのあるうどんを造るぞ!!」と言うインスピレーションです。 そしてこのインスピレーションから発生する行動は、ミキシングの場合「生地は捏ねれば捏ねるほどコシが出るに違いない。

しっかり捏ねろ!ガンガン捏ねろー」。 踏み込みも、「やれ踏め、それ踏め、もっと踏め!」です。(このあたりは、「純手打ち」のうどん職人さんの陥りやすい発想です。) ところが、実際の現象は、「鍛えすぎると生地の組織を破壊する」と言う事実です。

鍛え工程の本質とは

小麦粉の代表的性質が、灰分とたんぱく質であることがわかりました。 この2つの数値はもちろん、重要な性質には違いありませんが、これだけで小麦粉の性質が決定されるわけではありません。

この2つは、小麦粉がもっているたくさんの性質の一部にしか過ぎません。 例えば、小麦粉に含まれるたんぱく質はせいぜい10%弱にしか過ぎず、残りの大部分はでんぷん質です。

そしてこの多くを占めるでんぷん質がうどんの性質に大きく影響します。たんぱく質はグルテン形成にかかわる重要な性質ですが、でんぷん質もうどんを作るうえにおいて、それに負けず劣らず大切なのです。

でんぷんの性質が違うと、うどんにした場合、食感や味も異なるわけです。 ではなぜ灰分とたんぱく質だけが特別な性質として扱われるのでしょう? その理由は、小麦粉がパン文化を支えてきたからです。 パンがうまく膨らむかどうか、またその色合いは、小麦粉のたんぱく含有量、そして灰分に大きく影響されるので、欧米人はこの二つを特に重要視したのです。

日本は元来稲作文化が主流で、現在の製粉技術は欧米から輸入されたものです。 そして、そのとき小麦粉の分析方法、また検査方法も一緒に入ってきたのが主な理由だと考えられます。 ただ、現在ではでんぷん質の重要性も、だんだんと認識されるようになりました。

小麦粉には、それ以外にも重要な特性がいくつかあり、それらをまとめると次のようになります。 小麦粉には80種類以上のたんぱく質が含まれていますが、その中で特に重要なのが、グルテニンとグリアジンです。

グルテニンは抗張力が強く、ひっぱって伸ばすのに強い力が必要です。 一方グリアジンは軟らかくべとべとしています。 これがなぜ重要かというと、この2つのたんぱく質が水と一緒になって、小麦粉特有のグルテンというたんぱく質を作りだすからです。 グルテンには弾力性と粘着性があり、この性質によって食パンは四角に膨らむことができ、また、冷えても縮まないでその形を保てるのです。

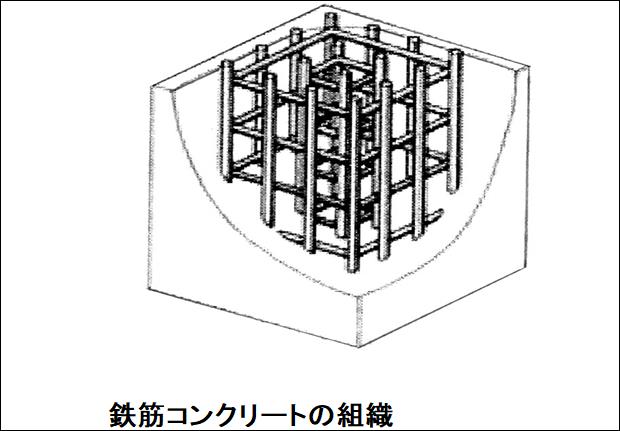

建物にたとえると、グルテンが鉄筋、でんぷんがコンクリートの役目をしているわけです。 また、うどんの独特のコシを与えるのも、このグルテンの役割です。 このグルテンという性質は、小麦粉特有のもので他の穀物にはありません。

他のたんぱく質はあっても、グルテニンとグリアジン両方のたんぱく質を持っている穀物は、小麦以外にはないのです。 実際、米やとうもろこしなどの穀粉で、パンを焼いても、ふっくらと膨らみません。 また、そうめん、うどんをつくっても、プツンプツン切れてしまうし、弾力感もありません。つまり、このグルテンの働きがあるからこそ、小麦粉は自由自在に加工でき、用途が飛躍的に広がり、小麦は穀物の王様になったのです。

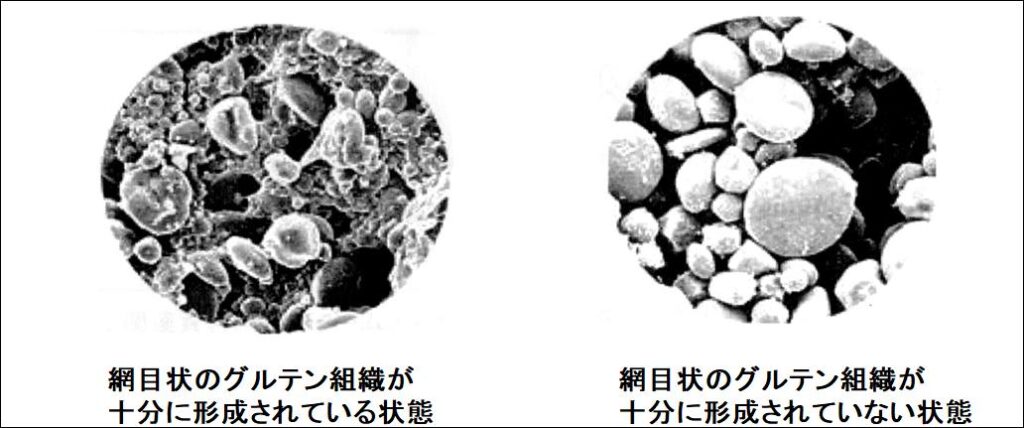

「うどん生地を鍛える」と言う作業は、「いかにしっかりしたグルテン組織を生地の中に造り上げるか」と言う事です。 グルテンと言う物は、そこそこの弾力性を持ち、伸び縮みをしますが、とてもじゃ無いですが、チュウインガム程は延びません。

仮に、チュウインガムを丸めておいて、一気に引き伸ばした場合、あのガムでさえ途中までは延びたとしても、後は力に耐え切れず切れてしまいます。 うどん生地の中のグルテンも、度を過ぎた鍛えには耐え切れず、文字通り「切れて」しまいます。

度が過ぎる鍛えは、何にしても良くありません。 この「程よく鍛える」程度が、ミキシングの場合5分。 プレス(足踏み)は3~5回程度。 これがベストです。

生地の鍛えは、「程よく鍛えて、しっかり休ませる」事が大切です。 なお、チュウインガムを例にとって述べると、丸めたチュウインガムを引き伸ばします。

ただし、チュウインガムが引き千切られる手前で手の動きを止めます。 (この加減が大事)そのまま、手の動きを止めて待っていると、やがて張り詰めたチュウインガムは、緩んで来ます。 緩んだチュウインガムは、さらに引き伸ばす事ができるわけです。

うどん生地の鍛えも全く同じで、練りすぎ、鍛えすぎは、かえってグルテン組織を傷めてしまいます。 「程よく鍛えて(程よくミキシング)」「しっかり休ませ」その後に「次の鍛え」を行います。

そうする事でしっかりしたグルテン組織が出来あがります。

麺の美味しさの中でも美味しさを演出している大部分は、食感です。柔らかくて、粘り強く、尖った前歯で噛んでも、なかなか切れない様な粘り強いうどんが重要な要素です。 ここでは、麺生地を何層に折り畳んで鍛えたかが、非常に重要な要素になります。

通常、足で麺生地を5回踏む場合、平たい麺生地を1回目に踏み鍛えます。 この時は、1層の生地ですが、平たく薄くなった麺生地を3層に重ねて折りたたむと3層になり、2層に重ねて折りたたむと2層になります。 通常、連続して、折り畳みながら、3層を連続して行うことは難しいので、3回目、又は4回目以降は多分2層になります。

すると、5回の足踏み、又はプレス作業後の麺生地は最大で、36層、少ない場合でも16層の麺生地になり、この層の回数で、粘り強さが決まってくるのです。

鍛え工程が足りない場合に起きる現象

鉄筋(グルテン)とコンクリート(デンプン)の表現をすると、分かり易いです。 ロール式製麺機は基本的にグルテンの網目状組織が出来にくい製法です。

グルテンの組織形成に十分な力を加えていないと、グルテンの組織が十分に出来上がらないのです。 鉄筋コンクリートに例えれば、鉄筋の数が足りない状態です。

以前に建築の耐震偽装が大きな社会的な問題になりましたが、鉄筋の数が足りないと、地震の時に建物が持たないのです。 うどんの場合は、こしの弱い、硬さの足りないうどんになります。

ですので、重要な事は、鍛え工程(プレス作業)はグルテンの組織が十分に出来る様に鍛えなければなりません。

鍛え工程が強すぎて、麺生地の組織が破壊されたときに起きる現象

鍛え工程が強すぎると、麺生地を破壊し、硬くてもろいうどんになりやすいのです。 組織が破壊する様な力は絶対に加えないことです。 これは、鍛え工程だけでなく、煉り工程も同じで、強い力を加えて煉り過ぎると、麺生地の組織が破壊されて、元に戻らなくなります。

人間に例えれば、過労死と同じで、一旦、死んでしまうと2度と生き返られないのです。 麺生地の場合も同じで、組織の破壊された麺生地は2度と元に戻らないので、注意が必要です。

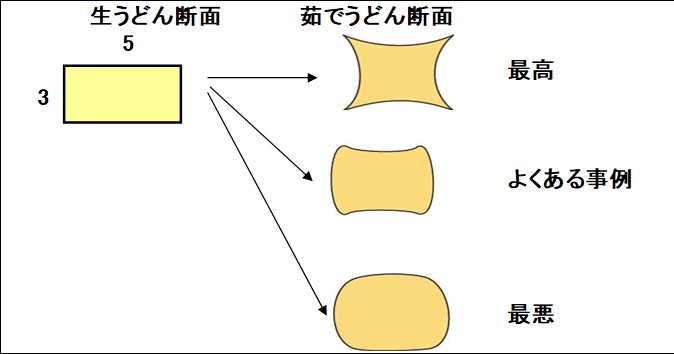

食味がこつんと硬いだけでなく、茹で時間が場合によっては2倍程度長くなり、茹で延びが速くなります。(参考)理想的な煉りによる美味しい麺の形状とは美味しいうどんを見分けるのは簡単です。

食べてみる必要はありません。 茹でたうどんの麺を見るだけで簡単に分かります。 見分け方は下記の通りです。

前歯で噛んでみる、噛み切れない粘りの強いうどんほど良いのです。

最適な鍛え工程の見分け方

鍛えられた麺生地の表面を見れば分かります。鍛えられた直後の麺生地は、生地の表面がつやつやとして、シッカリ張っていて、光り輝いています。壊れた麺生地は、表面に傷があるのですぐ分かります。

鍛えが足りない場合は、表面の張りがなく、指で麺生地の表面を抑えても、反発しないし、戻ってこないのです。丁度良い鍛え状態の場合は、指で押さえると、適度に張りがあり、指で押さえたところが最初はくぼんでも、すぐに反発して元へ戻ります。

鍛えても、時間が経って緩んだ場合の対処方法

丁度良く鍛えていても、時間経過と共に麺生地はダレて、弾力が無くなってしまいます。 それを製麺にしても、最高に美味しい麺は出来ないので、ダレてしまった麺生地を元の状態に戻す方法として、再度、丸め直しを行ないます。

これは、簡単に手で出来ますので、手で麺生地1個づつ、丸め直してやります。 すると、元の様に弾力が戻り、圧延してカットしても、シッカリした麺線になります。

まとめ:うどんの本質は、小麦粉の芸術作品

私は自分の人生の半分以上をうどんの研究に取り組んできたことになります。 そこでつかんだ結論がうどんとは小麦粉の芸術作品だと言うことです。

江戸時代にもうどんはあっただろうが、今日我々が食べている様な美味しいうどんを食べることは 出来なかったでしょう。 それは小麦粉が今日の様に精製されていなかったからです。 例えて言えば、玄米と白米の差です。

玄米は確かに身体に良い、健康に必要なミネラルが沢山含まれています。 ところが白米と比べると決して旨くはないです。 江戸時代の小麦粉も同じようなものです。 全粒粉で外側の現在では家畜の飼料にしているフスマ部分から全て含まれているので、色も黒く、食感も決して良くなかったことが想像されます。

したがって、現在我々が普段口にしている様な繊細で美味しいうどんとはかなり違った食品であったことが想定されます。 現在のうどんは小麦粉の特性を100%活用し、塩水を充分に加水し、タンパク質を完全なグルテンの立体的な網目状組織に変化させ、その網目の間に澱粉粒を包み込み、強靭な鉄筋コンクリートの様な組織を作り上げています。

これが粘り強くて、柔らかさと硬さのバランスが取れた美味しいうどんの食感を作り出しています。 最高の技術で作り出される最高の美味しさです。うどんは米の様に元々素材自体の加工度が低くても美味しく食べられる食品ではなく、複雑な加工によって初めて美味しくなる食品です。

したがって、加工方法が間違っていると全然美味しいうどんにはなりません。 純手打ちうどんが機械打ちより美味しいとかという議論が良く交わされるが、美味しいうどんは手打ちであろうが、機械打ちであろうが、上記の美味しいうどんの製法の原理原則を理解しないとできないのです。

澱粉(デンプン)を加えて粘りを出すなどはもっての他です。それは美味しいうどん作りのノウハウが無いので、それをブレンドして誤魔化しているだけです。

小麦粉の持つ可能性を最大限に引き出したものです。伝統的な技術と現代の知見を組み合わせることで、より理想的な食感や風味を追求できます。

フットプレス機の工程なども取り入れることで、うどん作りの奥深さもさらに感じられるかもしれません。

参考:フットプレス機

ラーメンに対する熟成についてこちらの記事でも解説しております

参考:美味しいラーメンの麺生地を作るために1回目の熟成

_上半身のみ_resize-300x283.png)