ページコンテンツ

先週までは、感謝脳について迫ってみましたが、今週からは、

これからの時代のあらゆるビジネスには欠かせないテーマが、マーケテイング5.0です。

マーケテイング5.0の凄い事例

マーケテイング5.0を最初に読んだときには、このような概念は先進企業の一部が取り入れて成功しているような概念だと思っていましたが、実際の新進の飲食企業が立派に実践し、成功を遂げているのを見て驚いたのです。

マーケテイング5.0を実践している企業クリスプ・サラダ・ワークスがカンブリア宮殿に取りあげられ、こんなすごい企業が日本にあるのかと、久しぶりに感動しました。(https://crisp.co.jp/)

この企業の創業者は現在42歳で、15歳の時に渡米し、LAでのスーパーの店頭で焼き栗の店頭販売を始めたのです。

これが大成功し、1日に30~40万円の売上になったそうです。2~3年の間に10数店舗の規模になったのですが、その後、帰国し、日本では、最初にタリーズで働き、次に他の外食の経験をしているうちに、日本の外食の問題点に気づいたのです。

それは、ミシェランの星を狙えるような1店舗だけでとても素晴らしい店がある一方、大規模になったレストランチェーンでは、出てくる料理はどれもありきたりのものばかりだったのです。

そこで、チェーン化しても、ミシェランの店舗のような飛びぬけた店を作るという理想を持ったのです。

更に、都心では、昼食難民が溢れ、昼食時に繁盛店は列が出来て待たされるので、列に並ばなくても良い店を作ろうと考えたのです。

「最高の美味しさと健康に良い料理で、お客さまを最高にハッピーにする」というレストランとしての理想を追求したのです。

クリスプ・サラダ・ワークスのコンセプトは、「テクノロジーと人と掛け合わせて、外食を変えていく」ことで、「熱狂的なファン客を作っていく」のが使命、Missionでした。(https://corp.crisp.co.jp/vision/)

リピートを大変重視し、1週間に1回以上来てくれる人、特に4回以上の熱狂的なファンを増やしていくことを大切にしているのです。美味しさには、最も力を入れており、商品開発会議では、売れ行きのデータ分析を常に行ない、そのデータに基づいて、常に売れている商品、売れている理由を確認しながらの商品開発会議を行なっているのです。

モバイルオーダーシステムを取り入れ、勘もデータも両方が大切ということで、リアルタイムであらゆる社内のデータが見える様になっているのです。お客さまのアプリから送られてくる、食後の体験データを重視し、お客さまに好まれ、とにかく美味しいものを作ることに集中していました。また、会社の全てのデータをオープンにして、社員でなくても誰もが、クリスプ・サラダ・ワークスの経営データにアクセス出来るのです。(https://metrics.crisp.co.jp/)クリスプのサラダを食べるお客さまの半分がアプリから注文するので、データが自動的に取れ、買った人が、その後、来店頻度が加速しているかどうかをチェックするのです。

そして、商品のパッケージの上には、そのお客さまが何回目に来店しているのか分かるようなタグが貼り付けてあり、来店頻度の高いお客さまは既に、900回以上も来店していたのです。次に働くアルバイトの人たちを追求したのが、働くシフトを簡単に決められ、働きたい時間で、どこの店に働く空き枠があるのかが分かる「クリスプ・ワークプレイス」のアプリを導入したことでした。

このアプリ導入によって、人材配置を効率化し、毎年時給が増えている仕組みを作ったのです。そして、スタッフの評価を数値化して、還元する仕組み化を行ないました。合計30店舗のお店では、アルバイトが500名働いていて、いつでも好きな店を選んで働けるので、全店制覇したアルバイトもいるのです。

接客したアルバイトのお客さまの再来店化率を評価して、いい接客する人を評価する仕組みも組みこまれています。クリスプ・サラダ・ワークスには、良い人がいて、人の素晴らしいところをテクノロジーでサポートする、まさにマーケテイング5.0の概念そのものです。

最期に、クリスプの秘伝のドレッシングのレシピがネット上でオープンになっているのも、驚きです。

マーケティングの黎明期の過去から歴史

私は現在の当社のメイン事業の製麺機製造販売事業を約50年前に始めました。

川崎重工で、飛行機の設計を行なっていた純粋の機械設計技術者からの転身だったので、製麺機の販売において、マーケテイングという言葉は全然知りませんでした。

マーケテイングという言葉自体に接するようになったのは、今から振り返ると25年前のデータベース用のコンピュータを取り入れ、データベースマーケテイングに取り組んだ頃が最初でした。

最初は、日本全国のうどん蕎麦店、ラーメン店の住所、電話番号を徐々に打ち込んでいき、製麺機のアピール用にDMを送ったり、ハガキを送る程度からのスタートでした。

この分野は全く素人からの出発だったので、試行錯誤の連続で、10年前くらいから、徐々に、マーケテイングを学び始めたのです。

現在もマーケテイングについては、次々と新しい概念が発表されたり、

新しいツール類が次々と発表されており、特にお客さまの変化が激しいので、マーケテイングについての学びはエンドレスだと思っています。ここでは、本日はマーケテイングの黎明期からの歴史について、もう一度学び直しをしたいと思います。

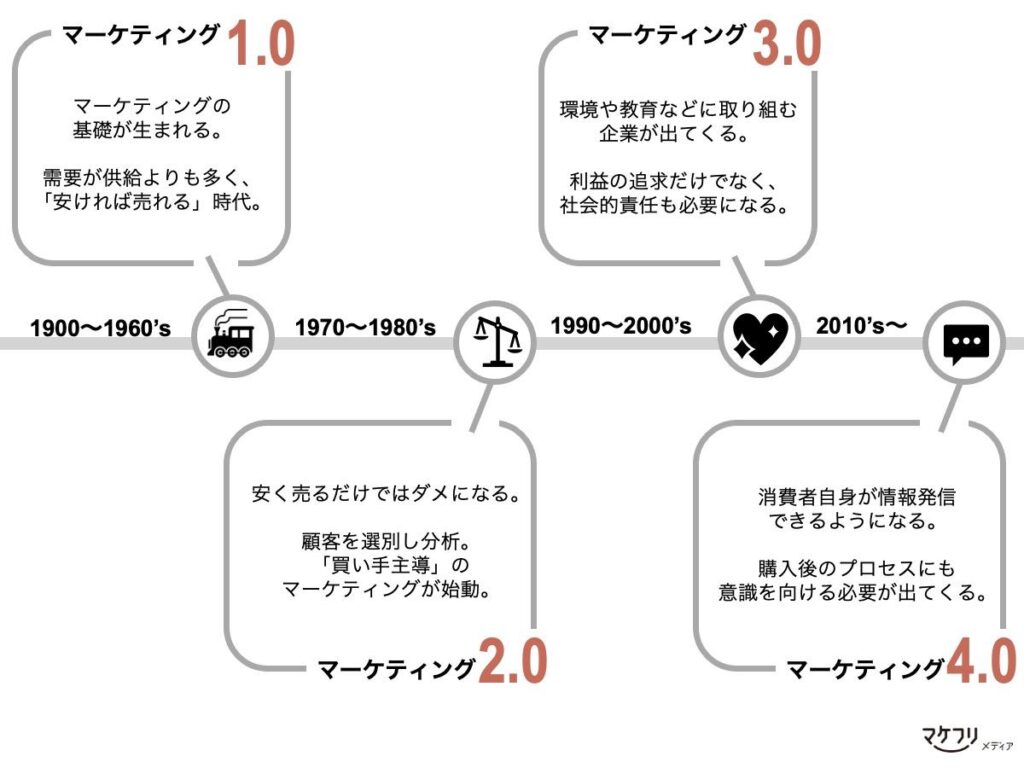

コトラーが提唱した「マーケティング1.0」から「マーケティング4.0」までの4つのフェーズを理解することで、時代とともに進化するマーケティングの概念を把握できます。

本ブログ記事の最初のA章で説明したクリスプ・サラダ・ワークスの場合は、昼食時でも、一切待たずに、最高に美味しく、最高に健康に良く、見た目のきれいなサラダが、都心の職場近くの場所で簡単に味わえるのです。

本来であれば、人気の高い、美味しい料理は待ち時間が長く、短い昼食時間を占領してしまうのです。

従って、現代の都内の一等地で働いている余裕のあるサラリーマンが抱えているジレンマを解決し、ニーズの深掘りに成功しているのです。

ネットではさまざまな資料が散乱していますが、非常に分かりやすくまとまっているマケフリの資料を引用させて頂きました

(引用:マケフリ(https://makefri.jp/marketing/5914/)

マーケテイングの黎明期の過去からの歴史

1分でわかる。マーケティング1.0から4.0までの変遷

マーケティングは、時代とともに意味や役割が変遷してきた概念です。

「マーケティング1.0」や「マーケティング 4.0」は、それぞれの時代のマーケティングが持っていた特徴を説明する用語です。

まずは、マーケティング1.0から4.0までの流れを一覧で見てみましょう。マーケティングは、今から200年近く前に生まれた概念と言われています。マーケティング誕生のきっかけは、イギリスの産業革命です。産業革命によって、製品を大量生産し、多くの消費者に製品を届けられる仕組みが整いました。

大量生産の実現を受けて生まれた、「どうやって効率的に利益を最大化するか」という問いが、マーケティングの概念の始まりです。マーケティング1.0からマーケティング4.0までを見ていただくことで、時代とともに企業のマーケティングが変化してきたことがわかります。

しかし、マーケティングが変化したといっても、マーケティング1.0やマーケティング2.0が過去の遺物になったわけではありません。200年近く前に生まれたフレームワークの中には、今も使われるものもあります。出典:マケフリ

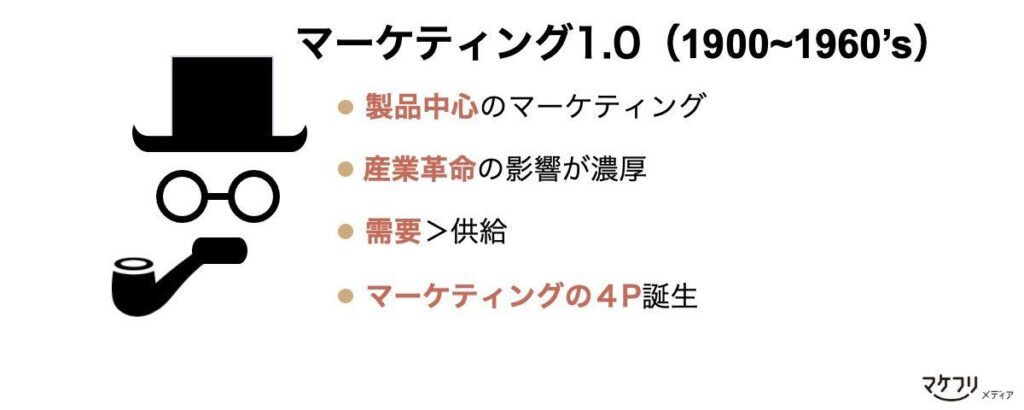

マーケティング1.0 (1900〜1960年代)

⇒製品中心のマーケテイング

マーケティングの始まりとされる1900年代に生まれたマーケティングの概念が、コトラーのいうマーケティング1.0です。 マーケティング3.0が2009年(邦訳版は2010年)、マーケティング4.0は2016年(日本邦訳:2017年)、マーケテイング5.0は、2021年(日本語訳:2021年)、従って、この12年間にマーケティングの基本コンセプトともいえるものが3度も更新されたことになります。 度重なる更新の主たる理由はデジタル技術の進展です。 デジタル化によって、消費者の生活様式が変われば、消費者と企業の接点の持ち方も変わってきます。 マーケティングの考え方もこうした変化に応じて進化していくため、私たちマーケテイングに携わるビジネスマンは知識をアップデートし続けなくてはならないのです。

出典:マケフリ

コトラーとは米国の経営学者であるフィリップ・コトラー氏です。 顧客のセグメンテーションやマーケティング・ミックスなど、現代のマーケティングで活用している理論の考案者です。 「近代マーケティングの父」「マーケティングの神様」と呼ばれることもあります。 当初のマーケティングの目的は「製品を安く売り、利益を最大化する」こと マーケティング1.0の概念は「製品中心のマーケティング」です。 需要が供給よりも多かった1900年代は、「より安くすれば売れる」という概念が浸透していました。 マーケティング1.0時代において、企業の活動で利益を最大化するためには、製品の価格を下げることで買っていただくお客さまを増やす必要がありました。 つまり、価格弾力性のしくみで需要を増やすことがマーケティング1.0の中心的な考え方です。

出典:マケフリ

価格弾性力とは

価格弾性力とは、製品の値段を変えることによる需要や供給の相関を示す数値です。 価格弾力性を算出するためには、需要の変化率を価格の変化率で割ります。 価格を2割下げて(-20%)、需要が1割(10%)増えた場合、価格弾性力は「-2」となります。 製品と価格で需要をコントロールできたマーケティング1.0の当時は、企業がお客さまに対して優位に立てる環境であったといえます。

出典:マケフリ

マーケティングの中核となるフレームワークが生まれた

マーケティング1.0では、「4Pモデル」というフレームワークが使われるようになりました。 どのような製品(Product)を、どこ (Place) で、いくら (Price) で、 どのように宣伝 (Promotion) して、売るかを考えるフレームワークです。

出典:マケフリ

マーケティングの4Pモデルは、現代でもマーケティングの基礎中の基礎の考え方であり、マーケティングを学ぶと1番初めに学ぶフレームワークの1つです。 4Pモデルの中では、この時代は製品(Product)と価格(Price)が重要な要素でした。 自社で開発した製品をいくらで売るかを調整することで、自社の利益の最大化していました。

出典:マケフリ

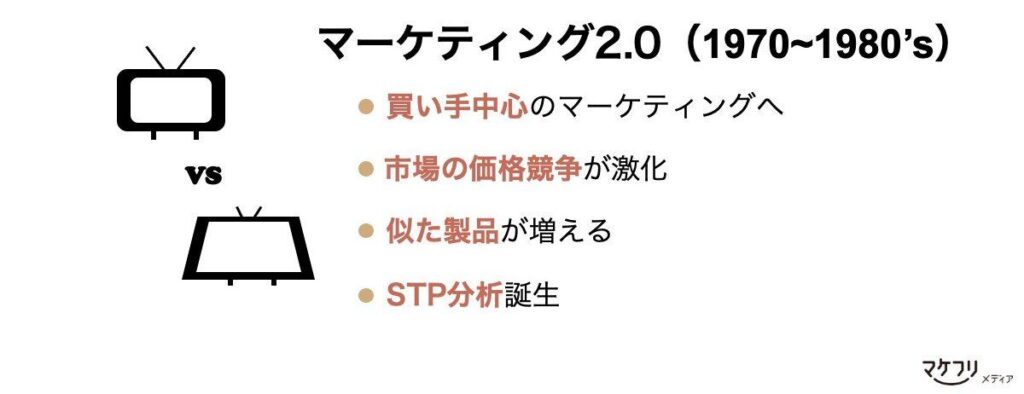

マーケティング2.0(1970〜1980年代)

⇒顧客中心のマーケテイング

当社が創業したのは、今から50年前の1975年だったので、丁度マーケテイング2.0の時代に当たりますが、その頃の当社はこのような概念には、全く無縁であり、何も分からずに商売を行なっていました。 この時代のマーケティングの流れは、マーケティング2.0と呼ばれています。

出典:マケフリ

1970年代になると、技術発展により、製品を安価に作れるようになり、市場の価格競争が進みました。 似たような製品が市場に多く出回るようになり、市場の競争がますます進みます。 買い手は似たような製品の中から購入する製品を選択するようになり、企業優位の「作れば売れる」時代は終わりをむかえました。

出典:マケフリ

マーケティングは「買い手主導」に変化

マーケティング2.0の特徴は、マーケティングそのものが、買い手志向にシフトしたことです。企業が製品を安く売ることではなく、買い手にとって何が必要であるか、つまり「ニーズ」を知ることが重要になりました。

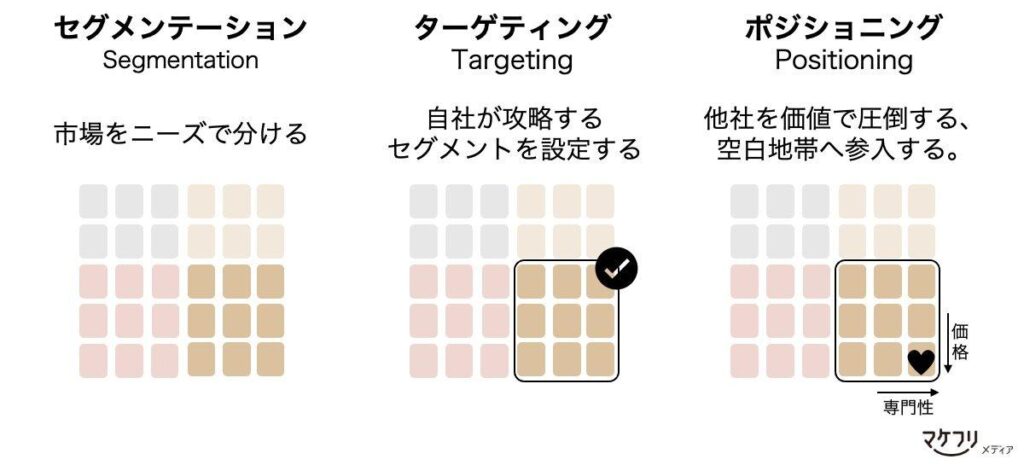

これがマーケティング2.0の概念である「買い手志向のマーケティング」です。買い手を特性ごとにまとめてセグメンテーション(選別)し、攻略すべき市場を特定して、自社に見合った製品を提供する流れが必要になりました。

これが、STPモデルやSTP分析と呼ばれるマーケティングのフレームワークとして知られるようになりました。STP分析は、マーケティングの4Pと並んで、よく知られたマーケティングのフレームワークです。ビジネスにおける競争環境は常に変化します。

お客さまのニーズ変化や他社の新規参入など、変化の原因はさまざまです。STP分析は、自社・競合・消費者のいずれかが変質した時に、今でもよく使われるフレームワークです。企業は競合との差別化に力を注ぐことになったのが、マーケティング2.0の特徴です。

お客さまのニーズを正しく把握するために使える「ペルソナ」と「カスタマージャーニー」自社のお客さまを詳しく知るには、お客さまの属性や購買までの道のりを把握しなくてはなりません。出典:マケフリ

ターゲットを絞り込む必要性とは?

誰にでも売れる八方美人の商品は、買い手からみた突出した価値を見出すことが難しく、商品として面白みが欠けてしまいます。 全ての買い手に対して十分に価値をアピールするのはとても困難です。 現代はますます売り手側の競争が激化しています。 だからこそ、マーケティングによってターゲットを絞り込み、商材の企画開発、販売訴求を続け、顧客を増やしましょう。

出典:マケフリ

マーケティング3.0(1990〜2000年代末)

⇒人間中心のマーケテイング

書籍「マーケテイング3.0」は2009年にコトラーによって書かれた書籍です。この中に、マーケテイングの歴史を遡って、マーケテイング1.0、2.0について、改めて、コトラーによって定義付けられたのです。

従って、マーケテイング3.0は、マーケテイング4.0が始まる直前に書かれたことになります。従って、コトラーの書籍によって、マーケテイングの変遷の歴史が再定義されたのです。そして、更に、マーケテイング5.0で、既に始まっているマーケテイングの未来の実現を予言しているのです。

マーケティング3・0では、顧客は自分の選ぶブランドから機能的・感情的満足だけでなく、精神的充足も得ることを期待するのです。したがって、企業は自社の価値観に基づいて差別化を図り、企業の製品や事業は、利益をもたらすことだけでなく、世界のもっとも難しい社会問題や環境問題に解決策を提供することもめざすものになりました。

マーケティングが製品中心から人間中心の考え方に進化するには100年近い歳月を要したのです。その長い進化の間に、いくつかのマーケティング・コンセプトが時の試練に耐えて生き残り、なかでも、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングというコンセプトは、その「伝統的」性格にもかかわらず、製品(product)、価格(price)、流通(place)、プロモーション(promotion)の4Pモデルとともに、世界中で現代のマーケターにとって普遍的なものになっているのです。

一般的に『マーケティング3・0』を伝統的マーケティングの究極段階とみなされています。同書には伝統的マーケティングの構成要素、すなわち顧客へ知的(1・0)、感情的(2・0)、精神的(3・0)に対応することが含まれています。16年前に出版された本ではありますが、『マーケティング3・0』の妥当性は、Y世代やZ世代の人口が主流になっている今日の時代にさらに明白になっているのです。若者たちは社会のことを本気で心配して、企業がビジネスモデルにソーシャル・インパクト〈社会的影響〉を取り入れざるを得ない状況を生み出したのです。出典:マケフリ

有名なウインドウズ95が世に出たのが1995年であり、当社も全社にPCを導入した時期でした。この当時も当社は本格的なマーケテイングとは無縁な時代でした。1995年にMicrosoft(マイクロソフト)が発売したWindows(ウインドウズ)95は、インターネットがふきゅうする大きなきっかけになりました。

当時、インターネットが体験できる機能(きのう)はまだめずらしかったため、プリインストールしたパソコンからダイヤルアップ接続したり、Webブラウザを使ったりできるWindows95は大きな話題になり、多くのユーザーを獲得しました。

1990年代後半では、通信速度が十分ではなく、使った分だけお金がかかる従量課金型だったため、画像などのデータ容量の大きなコンテンツは読みこみに時間がかかったり、通信料が高くなったりするため、あまり使われず、文字情報でのやりとりがふつうでした。しかしその後1999年から商用での提供が始まったADSLは、定額料金・常時接続でした。これによってインターネットはより安く・便利に使えるようになり、普及していきました。

当社の反省として、社内へのPCの導入はまずまずの速度で実行したのですが、インターネットの取組みに送れたことが大きな反省です。 その為に、現在はマーケテイング5.0では遅れないようにしたいと考えています。 1990年代以降は、市場に商品があふれ、ますます企業間競争が加熱する傾向にありました。 企業は経済的目標を達成すべく、血眼になっていました。 一方で、企業における環境や教育などに取り組む企業が出てきました。 一見売り上げに関係のない取り組みである「環境や教育への配慮」こそ、マーケティング3.0の特徴の1つです。

マーケティングは「製品価値だけでは推し量れない時代へ」

インターネットの普及により、消費者は、今まで得られなかった情報を簡単にコスト安く獲得できるようになりました。 お客さまの動きに合わせ、企業はインターネットを使ったマーケティング活動を積極的に手がけるようになりました。 一方で、倫理的観点から、事業活動を通じての企業の「社会的責任」にも注目が集まり始めました。 環境問題などの社会への影響と企業というのは、切っても切れない相互依存関係があります。 環境問題や社会問題が世間に認知されるようになったことで、企業は「より良い環境や社会づくり」に力を入れることが1つのブランド力の指標となりました。

出典:マケフリ

企業の社会的責任をメッセージ化する

買い手は商品を購入するにあたって、購入する理由があります。 「お腹が空いているから」「前から欲しかったから」などのシンプルなニーズから、「環境に良いから」「誰かのためになるから」という間接的な理由まで、商品を買う理由はさまざまです。 ここでいう間接的な理由が、マーケティング 3.0で求められる会社のブランド力です。 「環境に良い」「エコ」など、その製品に合ったうたい文句を付けることで社会的責任を果たしているブランドであるとアピールする企業が増えました。

出典:マケフリ

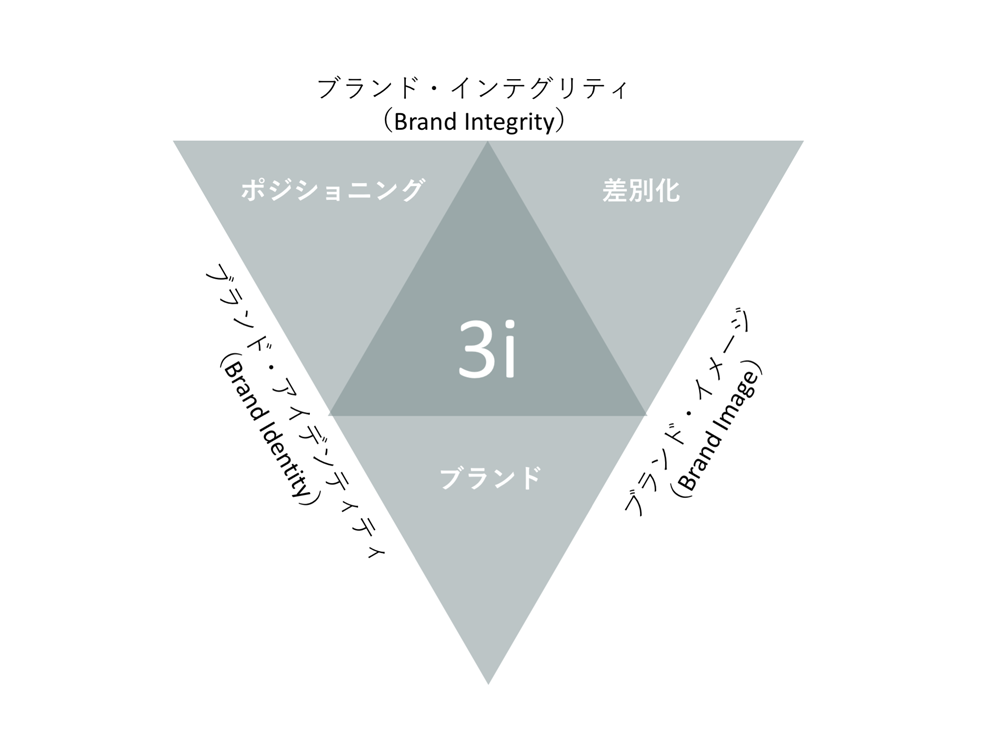

企業価値を図るマーケティング3.0のフレームワーク

マーケティング3.0では「ポジショニング」「ブランド」「差別化」という3つの側面から見る「3iモデル」というフレームワークの下で企業を評価するようになりました。

3つのiはそれぞれブランド・アイデンティティ(identity)、ブランド・イメージ(image)、ブランド・インテグリティ(integrity)を指します。

ブランド・アイデンティティは、買い手に対してポジショニングを明らかにしながらブランドを認知させることで成り立ちます。ブランド・イメージは、ブランドと差別化によって、買い手のニーズを満たしながら、買い手にとってより好ましい感情を与えることで成立します。

ブランド・インテグリティは、ポジショニングと差別化によって買い手の信頼を作り上げることで成り立ちます。出典:マケフリ

マーケティング4.0(2010年代〜)

⇒デジタルへの転換

2010年代になると、市場には環境に配慮するような製品も増えてきました。 コトラーは、買い手の購買プロセスがさらに変化したことを受け、「マーケティング4.0」を提唱しました。

2016年にシリーズ第2作となるMarketing 4.0: Moving from Traditional to Digital(『コトラーのマーケティング4・0──スマートフォン時代の究極法則』)を書いた時、われわれはサブタイトルが示すように「デジタル」への方向転換を示唆したのです。

同書では、「デジタル世界におけるマーケティング」を、単なるデジタル技術を活用したマーケテイングのデジタル・マーケティングと区別しました。デジタル世界におけるマーケティングは、デジタル・メディアやデジタル・チャネルだけを使うわけではないのです。

デジタル・ディバイド〈情報通信技術を利用できる人々と利用できない人々との間に生じる情報格差〉は、いまだに解消されていないので、マーケティングはオンラインに加えて、オフラインのチャネルも使うオムニ・チャネル・アプローチをとる必要があるのです。

このコンセプトは、製造業の分野でフィジカルとデジタルを融合させたシステムが使われるインダストリー4・0──ドイツ政府の高次の戦略──から一部ヒントを得たものだのです。

『マーケティング4・0』におけるテクノロジーの使い方はかなり基本的ですが、同書はカスタマー・ジャーニーの全行程でハイブリッドの──フィジカルとデジタルの──タッチポイント〈顧客との接点〉を実現するための、新しいマーケティングの枠組みを紹介したのです。

同書はこれまでに世界各地の24の言語で翻訳、出版されており、企業がマーケティング活動にデジタル化を取り入れる後押しをしてきました。

しかしながら、マーケティング・テクノロジー〈マーテック〉の活用の仕方は、ソーシャル・メディアでコンテンツを配信するとか、オムニ・チャネルを構築するといったことより、はるかに幅広い。人工知能(AI)、自然言語処理(NLP)、センサー技術、モノのインターネット(IoT)などは、マーケティングのやり方を一変させる大きな可能性を秘めているのです。

『マーケティング4・0』ではこれらの技術を除外していますが、同書を執筆していた時点では、これらの技術はまだ主流になっていなかったためです。さらに、マーケターはまだデジタル世界への移行・適応期にあったのです。

しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、企業のデジタル化を確実に加速させてきました。ロックダウン政策が実施され、フィジカル・ディスタンス〈物理的距離〉をとることが推奨される中で、マーケットもマーケターも非接触でデジタルの新しい現実に適応せざるをえなくなり、結果として、デジタル世界におけるマーケティングへと移行したのです。

したがって、今こそMarketing 5.0: Technology for Humanity〈マーケティング5・0──人間のためのテクノロジー〉の出番だと、われわれは思っている。企業がマーケティングの戦略、戦術、実行で先進技術の力をフル活用する時が来たのである。

マーケテイング5.0は、スマート技術に支えられたサステナブルな社会へのロードマップを含んでいるソサエティ5・0──日本の高次の構想──からも、一部ヒントを得ている可能性があります。

テクノロジーは人間のために活用されるべきだという考えに、誰もが賛同しており、『マーケティング5・0』は、マーケティング3・0の人間中心という要素とマーケティング4・0のテクノロジーによるエンパワーメント〈力の付与〉という要素の両方を含んでいるのです。いよいよマーケティング5・0の出番の到来です。

マーケティング5・0は、世代間ギャップ、富の二極化、デジタル・ディバイドという3つの大きな課題を背景に登場したのです。態度や選好や行動が大きく異なる5つの世代が地球上でともに暮らしているのは、今が史上初めてなのです。

私のようなベビーブーム世代とX世代は、まだ企業でリーダー的地位の一部を占めており、他の世代より高い購買力を持っている。しかし今では、デジタルに精通しているY世代とZ世代が、最大の労働力人口はもちろん最大の消費市場も構成しています。

ほとんどの決定を下す年配の企業役員と、もっと若い管理職や顧客たちとの断絶は、重大な障害になることを本書では想定しているのです。マーケターは慢性的な不平等と不均衡な富の分配という、市場を二極化させる問題にも直面し、高収入の仕事を持つ上流層は増加しており、ぜいたく品市場を活気づけているのです。

もう一方の極であるピラミッドの底辺も拡大しており、低価格の値打ち品を求める大きなマス市場を形成しています。ところが、中間の市場は縮小しており、消滅しつつあるとさえいえる状態で、企業は生き残るために上流層か下流層のどちらかにターゲットを移さざるをえなくなっています。

さらに、マーケターは、デジタル化がもたらす可能性を信じている人々と、そうでない人々とのデジタル・ディバイドを解決しなければならないのです。デジタル化は未知のものに対する恐怖に加えて、雇用喪失の脅威とプライバシー侵害の懸念をもたらし、その一方で、爆発的な成長と人類のよりよい生活という明るい見通しももたらします。

企業は技術の進歩が持続するとともに、怒りの対象にならないようにするために、デジタル・ディバイドを打ち破らなければならないのです。出典:マケフリ

デジタル世界でマーケティング5・0を実行するときマーケターが直面するこれらの課題については、来週以降の私のブログの中で、取り上げていきたいと思います。

マーケティング4.0は「消費者自身を満たすこと」が必要

マーケティング4.0の概念は「自己実現のマーケティング」です。 「環境への配慮」のような社会的価値だけでなく、「自己実現」のような精神的価値を満たす製品が求められるようになりました。最近では、ソーシャルメディアやブログなどの普及により、買い手が自ら情報発信をできる環境が整ってきました。多くの消費者が、自分で買った商品をソーシャルメディアやブログを通じて情報発信しています。そのため、企業のマーケティング活動は製品購入までのプロセスだけでなく、買い手の購入後のプロセスまで考える必要が出てきました。「共有・拡散」を含んだSNS時代の消費行動モデル「SIPS」についてSIPSとは、ソーシャルメディアを頻繁に活用する消費者の行動を表した、「生活者消費行動モデル」です。

出典:マケフリ

企業の狙いは消費者に製品のファンとなってもらうこと

コトラーによると、マーケティング4.0では、顧客の購買プロセスを従来のものから「5a理論」に変えて考えるべきです。 マーケティング4.0における5a理論は、認知(Aware)、訴求(Appeal)、調査(Ask)、行動(Act)、奨励(Advocate)という5つの段階から成り立つフレームワークです。

出典:マケフリ

マーケティング4.0の究極の目標は、ただ製品を認知してもらうだけでなく、製品のファンになってもらい、顧客自ら製品の推奨をしてもらうことです。 最初のA章で述べたクリスプ・サラダ・ワークスも「熱狂的なファン客を作っていく」のが使命、Missionでした。 これから成功するあらゆるビジネスには、熱狂的なファン作りが欠かせないと思います。

出典:マケフリ

最後に

今回はマーケテイング5.0というテーマで深掘りしていますが、今回のブログを書く私の最大の目的は、私自身がマーケテイング5.0の理解、そして、社内のスタッフへの情報提供、更には麺ビジネスを成功させたいお客様に宛てて書いています。

変化が速く、非常に複雑で難解な現在では、世の中の変化にいち早く対応し、複雑な時代の勝者になり、長く生き残ることが重要な時代になってきました。

私がこんなにマーケテイング5.0に熱中する理由は、1995年に遡ります。

その年、社内にPCを一斉導入し、デジタル化はそれなりに早く行なえたのですが、その後のインターネットの時代には完全に乗り遅れてしまったためです。

36年前の1989年の世界時価総額ランキング上位50社では、1~5位が全て日本で、50社以内に日本の会社が32社、半分以上を占めていましたが、2024年の同じランキングでは、日本の会社は1社だけで39位のトヨタだけです。

過去35年間に起きた変化の経済界の地殻変動の大きさを感じざるを得ません。

そして、その大きな地殻変動を起こしたエネルギーは、インターネットに関連した様々な派生ビジネスです。

上位10以内のうち、9社までがアメリカ企業で、ITジャイアンとのGAFAは全て含まれています。

インターネット時代に要求されるのは、スピードの速さです。

これからの麺ビジネスの世界にも同様に、スピードの速さは非常に重要な要素であると思います。

今週も皆さまの役に立ち、皆さまの麺ビジネスが進化するような情報を提供致しました。

来週も楽しみにして下さい。

_上半身のみ_resize-300x283.png)