ページコンテンツ

前回記事、先週のマーケテイング5.0の本質はいかがだったですか。

マーケテイング5.0の本質でも一部触れていたように、マーケテイングとお客さまの年齢構成、その年代の持っている価値観、ライフスタイルは深い関係があります。

私は特に1948年生まれでベビーブーム世代の真っただ中に生まれたので、余計にこのことを念頭に置かざるを得ませんでした。私の世代は日本では団塊の世代と呼ばれ、小学校は一組が60名あまりで、全6組ありました。

中学校では、2つの小学校が合併していたので、一組が約60名で2倍の12組もあったのですが、今ごろの若い人たちに話をすれば、非常に驚かれます。

従って、入学試験、就職試験、結婚に関しても、常に競争を意識していたことを思い出します。また、人口が一番多い世代だったので、その当時のマーケテイングにおいても、常にターゲットにされた世代でもありました。

特に外食分野では、日本マクドナルドが1号店を銀座に開店したのは、1971年7月で、今から54年前(私が22歳)のことでした。すかいらーく、ロイヤル等のファミリーレストランチエーンが日本で創業したのも、ほぼ同じ頃の1970年頃のことでした。要するに、団塊の世代が20歳代の前半が日本の外食産業の黎明期に当たり、その後、外食産業は右肩上がりで、次に居酒屋文化が始まったのが1980年から盛んになり、団塊の世代が家庭を持ったころで、会社の中での中堅社員として部下を連れ、居酒屋でストレスを発散していた頃に当たります。

日本の外食産業の発展の歴史は、団塊の世代の年齢、生活スタイルに合わせて進化、成長、衰退の歴史を辿ってきたのです。全てが、最も人口の多い団塊の世代に焦点が合っていたのです。

その後、日本の外食産業は、ピークの1997年までの27年間伸び続けました。1997年は団塊の世代の私の年齢が49歳の働き盛りですが、子供たちが高校、大学と進み、人生の中で最もお金のかかる時期であったのです。

因みに、私の長男はその当時22歳、次男が19歳、長女が15歳でした。バブルのピークは1989年だったのですが、バブルがはじけた後も約8年間は、外食産業は伸び続けてきたのです。

外食産業の市場規模のピークは1997年で、外食産業はピークの後、市場規模は縮小を続けたのですが、2000年頃からはなまるうどん、丸亀製麺等のセルフのうどんチェーン店が麺ビジネス市場を拡大し、現在に至っています。

子供の教育等のお金のかかっていた団塊の世代にとって、セルフのうどんチェーン店は、その当時、財布に優しいランチであったことが伺えます。

その後、団塊の世代の子供たちも独り立ちし、団塊の世代は現在、後期高齢者ですが、健康で活力のある団塊の世代は、現在、品質に拘った市場を形成しています。以上の様に、今まで麺ビジネス一筋に、50年の長きに渡り麺ビジネス市場を見続けてきた者として、外食産業並びに麺ビジネスに取って、お客さまの年代による市場規模の盛衰を感じざるを得ないのです。

私は現在、日々マーケテイングに携わっていて、今回は新しいマーケテイング5.0を学び始め、毎週、ワクワクしながら、取り組んでいます。マーケテイング技術は、ビジネスに関連する人々を幸せにする技術であり、産業革命後の現在は、更に、工業化が進み、ITの進化と共に、ネットワーク化も進み、さまざまな要素が非常に複雑に絡み合い、そのような複雑化した時代に、成果を上げていくためには、新しい知識を学び続ける必要が欠かせないのです。

その中でも、特に欠かせない要素として、マーケテイングとイノベーションが挙げられます。どちらが欠けても、強く長く生き残ることが出来ないことを私は今までの事業を通じて、学び続けてきました。

5つの異なる世代と一緒に働く現実

われわれが生きている2025年現在は、過去に例のないようなことが起きている時代でもあるのです。

それは、下記の様に、生まれた時代背景により、価値観、ライフスタイルの異なる5つの世代が同時にビジネスの対象になっている時代でもあるのです。このような時代は、過去において1度も経験していないのです。

5世代の年齢分布(2025年時点)

| 世代名 | 生まれた年(開始~終了) | 現在の年齢幅(2025年時点) |

|---|---|---|

| ベビーブーム世代 | 1946年~1964年 | 61歳~79歳 |

| X世代 | 1965年~1980年 | 45歳~60歳 |

| Y世代(ミレニアル世代) | 1981年~1996年 | 29歳~44歳 |

| Z世代 | 1997年~2009年 | 16歳~28歳 |

| α世代 | 2010年~2025年 | 0歳~15歳 |

当社には、ベビーブーム世代の私を筆頭に、上記の全部の世代が勤務しています。それぞれの世代の違いにより、世代の考え方の違いが鮮明に分かります。特に、デジタルネイテイブのZ世代と、その他の世代のギャップは大きいのが良く分かります。

今日、多くの組織でこのような世代間のずれが起こっていて、世界中のマーケターが5つの異なる世代、すなわちベビーブーム世代、X世代、Y世代、Z世代、それにアルファ世代に対応するという課題に直面しているのです。これらの世代のうち最初の4つは、現在の労働力人口を構成していて、ベビーブーム世代の大多数はまだ働いていますが、世界的に見て今ではX世代がリーダー的役割のほとんどを占めているのです。

Y世代(ミレニアム世代)は今では労働力人口の最大の割合を構成しており、一方、Z世代は労働市場へのもっとも新しい参入者です。これらの世代はテクノロジーに対する精通度がそれぞれ異なっていて、世代というレンズを通して市場を見ることは、マーケターがテクノロジー主導のマーケティング5・0を実行する最善の方法を理解する助けになるのです。

さまざまな世代に対応するという課題

どの世代もそれぞれ異なる社会文化的環境と生活経験によって形づくられていて、例としてX世代を考えてみると、彼らの両親は離婚しているか、2人とも働いているかのどちらかだったので、彼らは最小限の養育しか受けずに成長したのです。

彼らは他の世代よりワーク・ライフ・バランスを重視しており、他の世代より自立心が強くクリエイティブとみなされています。インターネットのない世界とある世界の両方を大人として経験したので、伝統的な職場にもデジタル化の進んだ職場にも、うまく適応することができるのです。

製品・サービスに対する選好や態度も世代によってそれぞれ違っており、マーケターは異なるオファリングや顧客体験(CX)、さらには異なるビジネスモデルで対応するよう迫られます。たとえばY世代は、所有より体験を重視し、自動車を持つよりウーバーのカーシェアリングを利用するほうがよいと思うのです。

この選好があらゆる種類のオンデマンド・サービスの登場に繫がっていき、ビジネスモデルも、製品の販売から、サブスクリプションの販売に移行しているのがこの原因です。Y世代は音楽アルバムを買うより、スポティファイのストリーミングサービスを利用するほうがよいと思うのです。

但し、それぞれの世代特有のニーズを理解しているにもかかわらず、ほとんどの企業がそのすべてに対応する体制を整えていないのが現状です。

企業は概して、それぞれの世代向けにカスタム化することができない、硬直的な製品・サービス・ポートフォリオを抱えています。そのため1度に2つか3つの世代だけに対応する方針をとらざるを得ず、若い世代のニーズやウォンツが絶えず変化することによる製品ライフサイクルの短縮化にも、企業はうまく適応できずにいます。

さまざまな産業──自動車、エレクトロニクス、ハイテク、消費財、ファッション──の多くの企業が、新製品を迅速に開発し、短期間で利益を上げなければならないという圧力を感じているのです。

ターゲティングもジレンマを生んでいる。

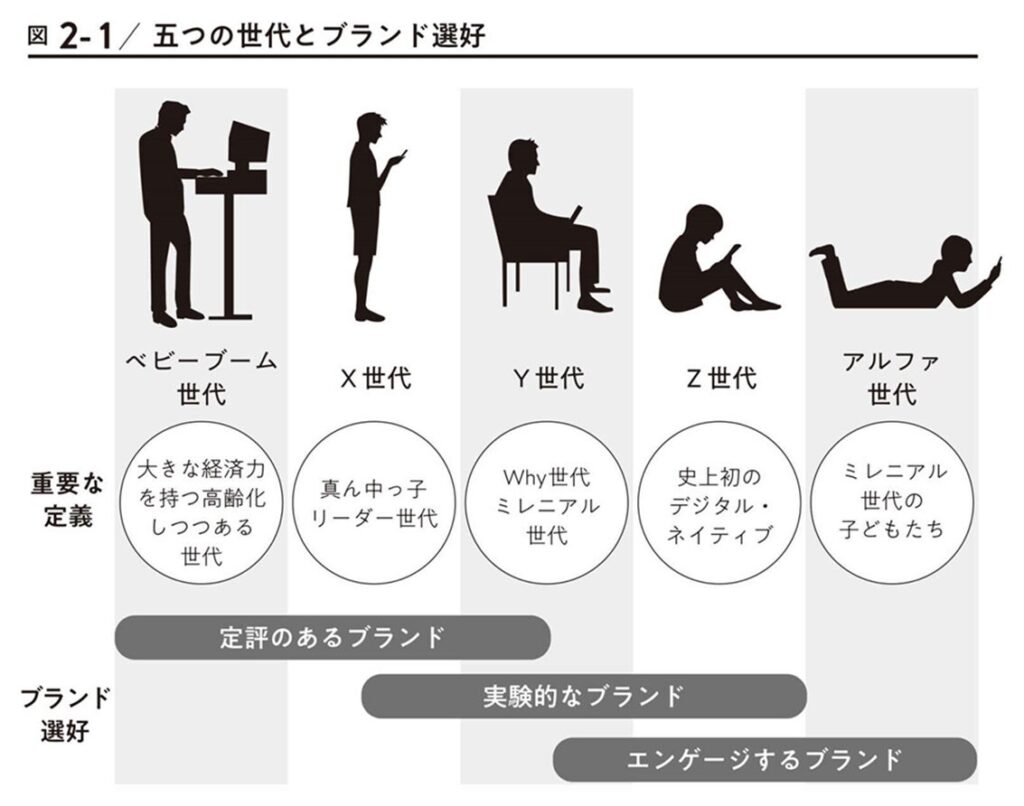

ベビーブーム世代とX世代の大きな資力と高い支払意思額(WTP:Willing to Pay)により、最大の売り上げが生み出されているのは、まだブランドがこれらの世代に対応しているためです。

しかし、ほとんどのブランド・エクイティは、Y世代とZ世代が、彼らのクール要素とデジタル能力によって、ブランドを推奨することで生み出されています。

また、もっとも重要な点として、Y世代とZ世代は、ベビーブーム世代やX世代に属する親たちに、多くの購買決定で影響を与え始めています。企業は2つの目標、すなわち現在の価値創造を最大化することと、未来に向けてブランドのポジショニングを開始することとのバランスをとる必要があるのです。

5つの世代とブランド選好

どの顧客も唯一無二であり、マーケティングは技術の支援を得て、いずれは個人レベルでのカスタム化やパーソナル化を伴うワン・トゥ・ワン・マーケティングになると、コトラーは思っていて、将来的には、それぞれが独自の選好や行動を持つセグメント・オブ・ワンに、マーケターは対応するようになるだろうと予言しています。

とはいえ、企業が将来対応するであろう主流の市場に注目することによって、マーケティングの進化の方向を理解することは有益であり、市場における全体的な人口統計学的変化の理解は、マーケティングがどこに向かうかを予測するもっとも基本的な方法なのです。

世代集団による細分化は、マス市場をセグメント分けするもっとも一般的な方法の1つといえます。その根拠は、同じ時期に生まれ育った人々は同じ重大な出来事を経験しているということです。

だから、彼らは同じ社会文化的経験を持ち、似通った価値観、態度、行動を備えている可能性が高く、今の時代は、5つの世代集団──ベビーブーム世代、X世代、Y世代、Z世代、アルファ世代──がともに暮らしているのです

①【ベビーブーム世代】大きな経済力を持つ高齢化しつつある世代

ベビーブーム世代の人々は1946年から1964年の間に生まれで、「ベビーブーム」という言葉は、第二次世界大戦終結後のアメリカ、及び他の多くの国々における高い出生率に言及したものだったのです。

今日、彼らは前の世代より健康長寿になっているので、退職を遅らせて65歳のずっと先までキャリアを続ける人が増えています。一部のベビーブーム世代はまだ企業で幹部に就いており、新技術の採用や従来のビジネス知識の打破に消極的だと若い世代からよく批判されている場合もあります。

しかし、ITリテラテシーの高い一部のベビーブーム世代は、学び続けることを止めないで、若い人以上に新しい時代に合った見識を磨き続けている人もいて、長く、深い経験と本質を理解する理解力で、大手のグローバル企業のトップとして、君臨しているのも事実です。そして、これらの人たちのほとんどは企業の創業者であるという特徴を持っています。

②【X世代】リーダー的地位を占めている真ん中っ子世代

X世代は1965年から1980年の間に生まれた人々の人口統計学的集団で、ベビーブーム世代とY世代の人口の多さから、両世代の間に挟まれたX世代は影が薄くなってマーケターのレーダーに映らず、「忘れられた真ん中っ子」と呼ばれてきたのです。

X世代の人々は、激動の70年代と不確実な80年代に幼年期と思春期を過ごしましたが、労働市場に入ったときには景気は好転していたのです。彼らは「友人や家族」という概念を好意的に受け取っており、共働き家庭か離婚家庭で育ったので、X世代は子ども時代に家族と過ごす時間が比較的少なく、友人との交流のほうが多かったのです。

私の子供たちもX世代から次のY世代にかけて3人います。これは私たち夫婦の子供たちにとっても全く同じ環境だったのです。私は25歳で結婚し、26歳で長男が誕生し、27歳で独立起業し、寝る間もないような働きづめの50年間だったので、子供たちと一緒に過ごした時間をほとんど持つことが出来なかったのです。

従って、父親よりもむしろ友達と一緒に過ごした時間が長かったと思います。母数の多いベビーブーム世代とY世代の真ん中っ子集団であるX世代は、消費者向け技術の大きな変化を経験しており、その影響で適応力が高く、X世代は青年時代にMTVで音楽ビデオを観たり、ウォークマンでミックステープ〈正規のアルバムではなく自由に音楽を集めた非商用の楽曲集〉を聴いたりしながら成長したのです。大人になってからは、CDやMP3で、またオーディオストリーミングを利用して音楽を聴き、DVDレンタル業の興隆と衰退やビデオストリーミングへの移行も経験した世代です。

もっとも重要な点として、彼らの労働市場への参入はインターネットの成長が著しかった時期と重なり、そのため彼らは接続性のアーリーアダプターになりました。ほとんどのマーケターに見過ごされているが、X世代は今日、労働力人口の中でもっとも影響力のある世代の1つになっています。

平均20年の労働経験と強い労働倫理を持ち、企業でほとんどのリーダー的役割を占めています。ベビーブーム世代が退職を先延ばししているため、社内での昇進が難しくなったことに気づいて、40代で会社を辞め、起業して成功しているX世代も少なくないのです。

③【Y世代】従来の規範に疑問を持つミレニアル世代

1981年から1996年の間に生まれたY世代は、過去20年でもっとも議論の対象になってきた集団です。第二次ベビーブーム期に生まれ、ほとんどがベビーブーム世代の子どもなので、「エコーブーム世代」とも呼ばれています。

彼らは概して前の世代より高い教育を受けており、文化的に多様であり、Y世代はソーシャル・メディアの利用と強く関連している初の世代でもあります。職場で仕事のためにインターネットを初めて使ったX世代とは異なり、Y世代ははるかに若い時からインターネットについて知っており、ソーシャル・メディア上で、極めて率直に自分を表現し、往々にして自分を仲間と比較します。

高い教育と多様性、それに無限のコンテンツに触れる機会のおかげで、Y世代は上の世代より考え方が柔軟で、理想主義者です。あらゆることに疑問を持ち、そのため彼らに規範に従うよう求める上の世代と職場で衝突しやすいのです。

ミレニアル世代は往々にして2つのサブ世代に分けられるのです。年長のミレニアルたち、すなわち1980年代に生まれた人々(45歳~)は、2008年のグローバル金融危機とその余波の時期に労働市場に参入しているので、厳しい雇用市場の中で生き残らなければならなかったのです。

若いミレニアル、すなわち1990年代に生まれた人々(35歳~)は、もっと良好な雇用市場を経験し、彼らは私生活と職業生活を融合させる傾向があるのです。つまり、彼らは自分が楽しんでできる仕事を求め、仕事は充実感を与えてくれるものでなければならないのです。

④【Z世代】史上初のデジタル・ネイティブ

マーケターは現在Z世代に関心を向けつつある。X世代の孫に相当するZ世代は、「センテニアル世代」とも呼ばれており、1997年から2009年の間に生まれた人々の集団で、Z世代の多くが親や兄姉の金銭的苦労を目の当たりにしたことがあり、Y世代よりお金に関する意識が高いので、彼らは貯蓄に励み、キャリアの選択で経済的安定を必須要素とみなす傾向があります。

インターネットがすでに主流になっていた時代に生まれたので、彼らは史上初のデジタル・ネイティブとみなされています。インターネットのない生活を経験したことがないため、デジタル技術を日常生活の欠かせない要素とみなしている。

今日、Z世代はすでにY世代を追い越して、世界全体でもっとも人口の多い世代になっています。2025年には、Z世代のほとんどが労働力人口を構成することになり、したがって、製品・サービスのもっとも重要な市場になるでしょう。

⑤【アルファ世代】ミレニアル世代の子どもたち

アルファ世代は2010年から2025年の間に生まれた人々で構成され、したがって、まさしく最初の21世紀の子どもです。

今日、アルファ世代はまだ巨大な購買力を持ってはいませんが、すでに他者の支出に対して強い影響力を有していて、アルファ世代が世界中のマーケターの関心の的になるのは時間の問題だといえます。

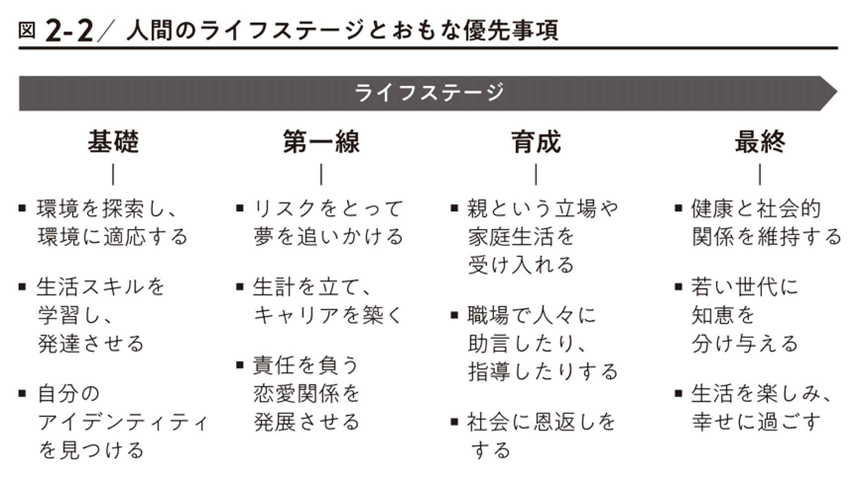

最初のライフステージは基礎ステージで、関心の中心は学習で、2番目のライフステージは第一線ステージと呼ばれています。

3番目の育成ステージに入ると、人は腰を落ち着けて家庭を築くようになり、2番目のライフステージでのストレスの多い生活から、より健康的なライフスタイルに戻る傾向があります。今日では、ほとんどのベビーブーム世代が最終ステージにいますが、引退を遅らせて活動し続け、充実した生活を確保しようとしており、X世代もかなり似通ったライフステージの歩み方をしているのです。

Y世代は若干異なる道筋を歩んでいて、彼らは結婚や出産など、伝統的な人生の節目に上の世代よりはるかに遅い年齢で到達するのです。彼らは人生の他の大きな節目、とりわけキャリアや社会貢献における節目に上の世代よりはるかに若い年齢で到達しているので、それと引き換えに遅くなるというわけです。今日、彼らはまだ第一線ステージにいると推定されるが、一部の者はすでに育成ステージの考え方を持っています。

Y世代の生活はテクノロジーに取り囲まれていますが、育成ステージの基盤である人間対人間のやり取りをより重視するでしょう。Z世代とアルファ世代もライフステージが短くなっており、したがって、上の世代より若い年齢でより成熟した考え方を持つようになっています。

彼らはリスクをとることと経験学習に──基礎ステージと第一線ステージの事実上の融合──より積極的です。こうしたライフステージの短縮化は、マーケティング・アプローチにとって深い意味を持っているのです。Z世代やアルファ世代──次の10年のもっとも重要な2世代──に対応するためには、単なるテクノロジーの利用では済まされず、人間中心の解決策を可能にするためにテクノロジーをどのように使うかが重要なのです。

上記のライフステージで、過去の私に最も不足していたのは、子供たちの育成でした。27歳で起業し、ビジネスを軌道に載せるために、日夜を厭わずに働き通しの私は、子供の教育を家内に任せきりで、子供たちのことを省みる余裕がなかったのです。会社を始めてからも、技術者としての取組みを優先し、社員の育成への取組みが非常に遅れたことが現在の大きな反省です。このようにしてみると、マーケテイングの研究における人間の大きなライフステージの研究は、非常に重要な意味を持っていることが改めて、良く分かりました。

世代間ギャップとマーケティングの進化

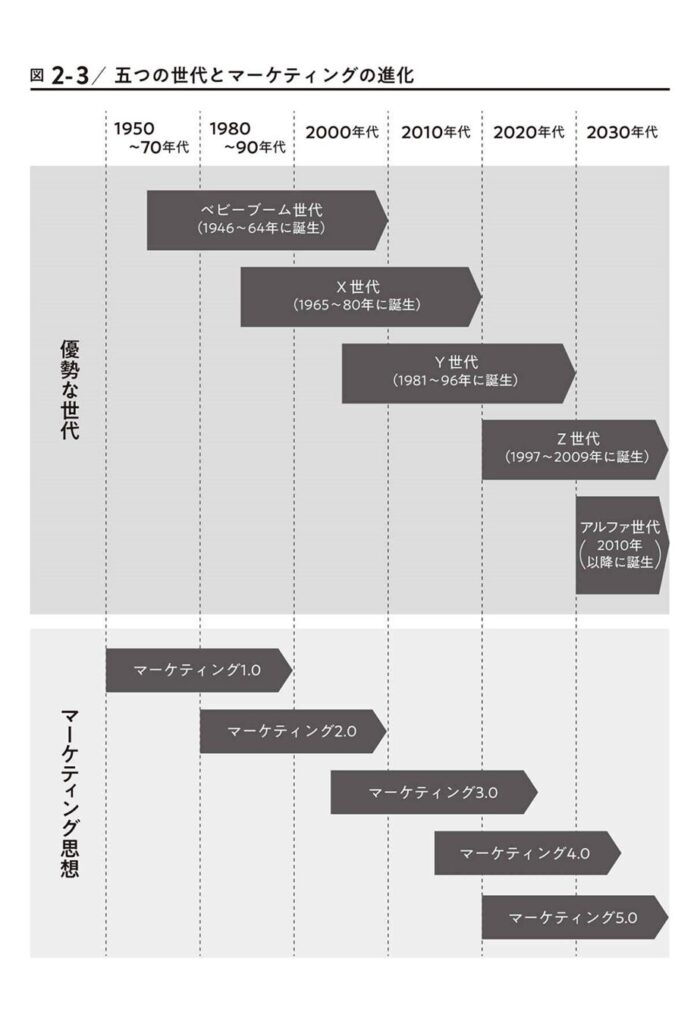

①マーケティング1・0 製品中心のマーケテイング

1950年代にアメリカで始まったマーケティング1・0は、主として裕福なベビーブーム世代とその親たちに対応するために開発されたのです。

おもな目的は、顧客のマインド内で最高の価値をつくり出すための、完璧な製品・サービスの創出だったのです。マーケティング1・0時代の最大の問題点は、企業が往々にして顧客に不要なものを消費させ、それが消費主義文化を生み出したことだったのです。

②マーケティング2・0 顧客中心のマーケテイング

1960年代半ばから1970年代半ばにかけてのカウンターカルチャー運動と反消費主義運動に続いて、マーケティングはより顧客中心の考え方へと進化しました。

その考え方は、消費者の購買力を大きく低下させた1980年代初めの景気後退により、さらに強化され、後期ベビーブーム世代とX世代の節約姿勢が、マーケターにとっておもな課題になりました。

余計なものを取り除き、消費者のニーズやウォンツに基づいて厳選した製品特性に焦点を合わせたのです。価格においても、意図したターゲット市場にとって適切な水準に設定され、顧客を繫ぎ留め、顧客が競合他社にスイッチするのを防ごうとし、目的が顧客満足から顧客維持に変わったのです。

③マーケティング3・0 人間中心のマーケテイング

2000年代末のY世代の台頭とグローバル金融危機は、マーケティングの2度目の大きな進化を促進し、情報への自由なアクセス権を手に入れるとともに、金融産業の不祥事にかき乱されたのです。

Y世代は、利益だけを動機とする企業をあまり信頼しなくなり、彼らは企業に、プラスの社会的・環境的影響をもたらす製品やサービスや文化を生み出すよう要求したのです。こうして、人間中心のマーケティング、すなわちマーケティング3・0の時代が登場しました。

④マーケティング4・0 従来型(アナログ)からデジタル化へ

マーケテイングを促進するために、新しいテクノロジーであるデジタル技術が取り入れられたのが、マーケテイング4.0で、マーケテイングを加速させるのに、役立ったのです。

デジタル化は人間中心へのトレンドをさらに際立たせ、従来型からデジタルに移行して、マーケティング4・0を実行するようになったのです。マーケテイング3.0から4.0のデジタル化の期間は短くなり、1.0から進化するごとに変化の速度は非常に上がっているのです。

⑤マーケティング5・0 人間のためのテクノロジー

Z世代とアルファ世代の登場により、マーケティングがもう一度進化する時が来た。もっとも若いこれら2世代の最大の関心と懸念は、1つは、人類にプラスの変化をもたらし、人間の生活の質を向上させることだ。

もう1つは、人間の生活のあらゆる面で技術の進歩をさらに推し進めることです。Z世代とアルファ世代に対応するためには、マーケターは人間の生活を高めるためにネクスト・テクノロジーを導入し続ける必要があり、つまり、マーケティング5・0は、マーケティング3・0(人間中心)とマーケティング4・0(テクノロジーというイネーブラー)を統合したものになるのです。

まとめ

ベビーブーム世代から始まり、X、Y、Z、アルファ世代に対するマーケティングは、次の10年には、X世代がマーケティングの世界で、ほぼすべてのリーダー的ポジションを占めるようになるでしょう。

X世代はマーケターとして、さまざまなライフステージでマーケティング1・0、マーケティング2・0、マーケティング3・0、マーケティング4・0を採用してきた唯一の世代であるのです。Y世代の中間管理職に支えられて、X世代は組織のリーダーとして、Z世代とアルファ世代に対応する企業のマーケティング戦略の先頭に立つ世代になります。

Z世代とアルファ世代は、マーケティング3・0とマーケティング4・0を統合し、マーケティング5・0の促進剤になることが予想されます。この2つの世代は、テクノロジーがどのように人間に力を与え、よりよくできるか、すなわち人間の生活を向上させ、幸せを生み出せるかに大きな関心を持っているためです。

要するに、マーケティング5・0の時代には、Z世代とアルファ世代の信頼を得られる企業が競争に打ち勝つことができ、まだ、社会の中では力強い高齢者としての存在感のあるベビーブーム世代、次の組織のリーダーであるX世代、中間管理職のY世代、デジタル・ネーテイブのZ世代、α世代と全ての世代を巻き込んだ壮大なマーケテイングドラマが繰り広げられる世界が、もうすでにわれわれの目の前に開けているのです。

従って、これからのマーケテイング従事者は、これらの全ての世代の特徴に精通する必要があるのです。

考えるべき問い

□ 問1. 自社(あなた)は現在、どの世代に対応しているか?

自分はその世代の選好や行動を十分理解しているか?

□ 問2.自社(あなた)は未来のために体制を整えているか?

つまり、自分は自社にデジタル・ネイティブのZ世代やアルファ世代に対応する準備をさせているか?

マーケティング5.0をわれわれのビジネスに適用して、ビジネスを大成功させるために

今回も、難解な内容にも関わらず、最後までお付き合い、お読みいただき、本当にありがとうございます。今回は、新たな理解は、価値観、ライフスタイルのそれぞれ異なる5世代の理解です。

現在は、さまざまな事柄が複雑な方向に向かっていますが、マーケテイングにおいても、5世代を同時に、マーケテイングの対象として扱わなければいけなくなったこと、さらに、さまざまな医療技術の発達で、平均寿命と健康寿命が伸び続け、人生100歳のマーケテイングに取り組む必要性にも迫られています。

そのために、本来であればマーケテイングの対象から外れていくはずのベビーブーム世代が、さらにマーケテイングの対象となるだけでなく、ビジネスの世界で更にリーダーシップを取り続ける人たちが多く残っているのです。

したがって、マーケテイング5.0では過去では例を見ないような、年齢的には非常に幅広い年齢の世代がマーケテイング対象になり、同時にマーケテイングの主導者にもなるのです。私は、ベビーブーマーの最盛期に生まれた人間ですが、こんなワクワクする素晴らしい時代に遭遇することが出来たことに感謝します。

次はこれらの世代間のギャップ他について、深く迫っていきます

_上半身のみ_resize-300x283.png)