ページコンテンツ

はじめに

本記事から、マーケテイング5.0は、アフターコロナ時代の変遷と共に変化する、以下のようなマーケテイングのさまざまな課題に取り組みます。

メインテーマは、われわれを取り巻く現状での富の二極化とマーケテイングの関連です。そして今回は、下記の項目について、詳述していきます。まず、マーケテイング5.0では、Inclusivityを「包摂性」とわれわれに馴染みのない日本語に訳しています。

包摂性を深く理解するためにネットで調べてみると、以下の情報が見つかりました。包摂性(インクルージョン)とは、多様な人々を歓迎し、貢献を求める環境、またはその取り組みを指します。

本記事では、マーケティング5.0がどのようにアフターコロナ時代に適応しているかを解説します。特に、時代の変化と共に生まれるさまざまなマーケティング課題に焦点を当てます。

今回のメインテーマは、「富の二極化」とマーケティングの関連です。現代社会における経済格差がマーケティング戦略にどのような影響を与えるのかを掘り下げていきます。

また、マーケティング5.0では「Inclusivity(インクルージョン)」を「包摂性」と訳していますが、この言葉はあまり馴染みがないかもしれません。

包摂性(インクルージョン)とは、多様な人々を歓迎し、貢献を求める環境、またはその取り組みを指します。

包摂性の意義

- 多様性を認め、活用するための実践的な環境作り

- 誰もが排除されることなく、自分らしく生きることができる社会を目指す考え方

- 異なる意見や立場、文化や価値観などを受け入れ、調和を図ることを指す

- 創造性や革新的な発想を促進し、組織全体の成長と発展に寄与する

具体的には以下のような考え方が含まれます

1.多様性を尊重し、活用する環境づくり

・性別や国籍、価値観など、異なる背景を持つ人々が共に活動できる環境を整えること。

2.誰もが自分らしく生きられる社会を目指す

・社会の中で誰一人として排除されず、自分らしさを発揮できるようにすること。

3.異なる意見や立場、文化や価値観などを受け入れ、調和を図る

・意見や文化の違いを尊重し、お互いを理解し合う姿勢を持つこと。

4.創造性や革新的な発想を促進し、組織全体の成長と発展に寄与する

・多様な視点が新たなアイデアを生み、組織全体の発展につながるという考え方。

包摂性の実践

- 多様な人材を登用する

- 包摂的なリーダー(インクルーシブリーダー)を育成する

- 学校での取り組みを行う

- 職場環境において、個人の特性を尊重し、すべての人が安心して自己を表現できる状況を構築する

- 過程、活動、意思決定や方針決定に、これまで排除されてきた個人やグループを確実に参加させる

包摂性と多様性は、社会問題だけでなく、ビジネス上の必須条件にもなっています。次に包摂的アプローチのメリットです。

包摂性を実現するためには、以下の取り組みが重要です。

1.多様な人材を積極的に登用する

・性別や国籍、年齢、バックグラウンドを問わず、多様な人材を活用することで組織の活力を高めます。

2.包摂的なリーダーを育成する

・包摂性を意識し、多様なメンバーが活躍できる環境を作るリーダー(インクルーシブリーダー)を育てることが求められます。

3.教育機関での取り組みを進める

・学校などで、多様性や包摂性について学ぶ機会を増やし、次世代のリーダーを育成します。

4.職場環境を改善し、個人が安心して自己を表現できる状況を作る

・それぞれの特性を尊重し、すべての人が働きやすい環境を整えることが重要です。

5.これまで排除されてきた人々を意思決定に参加させる

・活動や方針決定の場において、これまで関わりが薄かった個人やグループを確実に参加させます。

包摂性と多様性は、社会問題への対応だけでなく、ビジネスにおいても不可欠な要素となっています。次に、包摂的アプローチがもたらすメリットについて説明します。

①多様性の尊重と受容

包摂的なアプローチは、異なる背景やニーズを持つ人々が平等に参加できる社会を目指します。

これにより、すべてのメンバーが自分の価値を感じ、貢献できる環境が促進されます。

②創造性とイノベーションの向上

多様な視点を取り入れることで、新しいアイデアやソリューションが生まれやすくなります。異なる経験や考え方が交わることで、革新的な発想が促進されます。

③社会的公平性の促進

包摂的なアプローチは、社会的に疎外されがちなグループにも機会を提供するため、不平等を減少させ、社会的公平性を高める効果があります。

④組織の評判向上

包摂的な取り組みを行う企業や組織は、社会的責任を果たす存在としての評価が高まり、ブランド価値の向上や顧客・投資家からの支持を得ることができます。従って、包摂性とサステナビリティを実行することは、これからの組織に取って欠かせない要素だったのです。

現在の企業活動で成果を上げる場合に避けて通ることが出来ない大きな課題は富の二極化で、以前の日本は総中流化社会と言われたのですが、今では日本もすっかり富の二極化が定着してしまったのです。その結果、富めるものと下流層が明確になり、その傾向がますます強くなっているのです。これを象徴する面白い映画「プラットフォーム」が冒頭で取り上げたストーリーです。

以下、マーケテイング5.0第3章より抜粋、映画「プラットフォーム」〈2019年製作〉は、何百階もある高い塔の刑務所を舞台にしたディストピア(ユートピア:理想郷の反対)・スリラーです。それぞれの階にランダムにペアを組まされた2人の囚人がいて、彼らの食事は毎日、多種多様なグルメ食品を載せて最上階から一番下の階まで降りるプラットフォーム〈巨大な台〉によって提供され、上の階の囚人は好きなだけ食べることができ、残りが下の階に運ばれます。

上の階の囚人たちの食い意地と身勝手さのせいで、ほとんどの囚人が残り物をかき集めて食べていて、ある階を過ぎると食べ物はもう残っておらず、下の階の囚人たちは飢えることになるのです。しかし、この問題は解決できる可能性があるのです。

囚人は毎月ローテーション方式で別の階に移されるので、飽食の時期と飢えの時期の両方を経験します。それに、食事を配給制にすれば、みんなが食べられるだけの食料があることを、彼らは知っているのです。しかし、誰もがある時点で生き残るために必死にあがいているので、他者に対する共感を持つ者は1人もいないのです。「プラットフォーム」は、人々がそれぞれ自己利益のために行動したら、概して最善の結果は生まれないという、典型的な「囚人のジレンマ」を表しています。

この映画は批評家たちから絶賛されましたが、それは共感を呼ぶメッセージを伝えているからです。社会の中の不均衡とそれを生じさせている社会の無知を象徴していて、最上層の人々は繁栄し、その一方で最下層の人々は苦しんでいるのです。しかも、ほとんどの人がその格差を埋めることに関心がないように見えるのです。

映画が示すメタファーは、われわれが直面しているサステナビリティの問題、すなわち未来の世代に何を残すことになるかを考えずに、現在の世代が環境を搾取しているという問題を表しています。実際、人類のもっとも難しい問題の1つは、富める者と貧しい者の格差が拡大し、生活のあらゆる面で社会を激しく二極化させていることです。

ジェンダー平等やクリーンエネルギーやスマートシティに関する議論は、エリートの間で目立っているにすぎないのです。その間、ピラミッドのもう一方の端にいる人々は、貧困から抜け出して食料や医療や基本的な衛生設備へのアクセスを得ようともがいています。

だから、今までの社会変革は、豊かなアーリーアダプターとあまり豊かではない大衆との隔たりを概して越えられずにいるのです。テクノロジーは土俵を平らにし、すべての人がよりよい生活ができるようにすると主張する人もいますが、しかし、ほとんどの技術ソリューションは、何年もの研究から生まれたものなので、まだ価格が高く、適切な介入がなければ、技術イノベーションはよりよいアクセスを持つ豊かな人々だけに有利になるのです。

たとえば、高い教育を受け、高価値の仕事を持つ人々はオートメーションを使って豊かになることができ、その一方で、もう一方の端にいる人々は職を失ない、今日、人間のためのテクノロジー利用は最上層に集中しすぎているのです。

当然ながら企業はお金を追い求め、儲かる可能性が高いセグメントに技術を投入します。だから、AIアルゴリズムは選ばれた少数の行動をマッピングすることに焦点を合わせすぎており、その少数が大多数の人々と似通っていると想定しているのです。

先進技術はほとんどの人にとって、関係のないものになりがちですが、この状況は変わる必要があるのです。技術のアクセシビリティ〈利用可能性〉とレレバンシー〈関連性〉を高めることは、マーケティング5・0が機能するために必要不可欠なのです。

以上より、いかにこれからの時代は、学び続けることの大切さが訴えられているのです。私自身のことに触れると、私は国立高松工業高等専門学校5年制を卒業し、川崎重工航空機事業部、機体設計課に入社したのです。学生時代は運動に明け暮れ、ほとんど勉強をしておらず、成績は常に欠点と追試で何とか卒業出来たのですが、私が本格的に学びの重要性に気づいて、学び始めたのは社会人になってからです。

それから学びの大切さを理解して、本音を言えば、今回も私の学びのために、毎週ブログを書いているようなものです。

従って、読者の皆さんは私の学びの犠牲になっている人達だったのです。しかし、今回の学びは私だけでなく、皆さんのお役に立つので、ぜひ、このままお付き合いください。

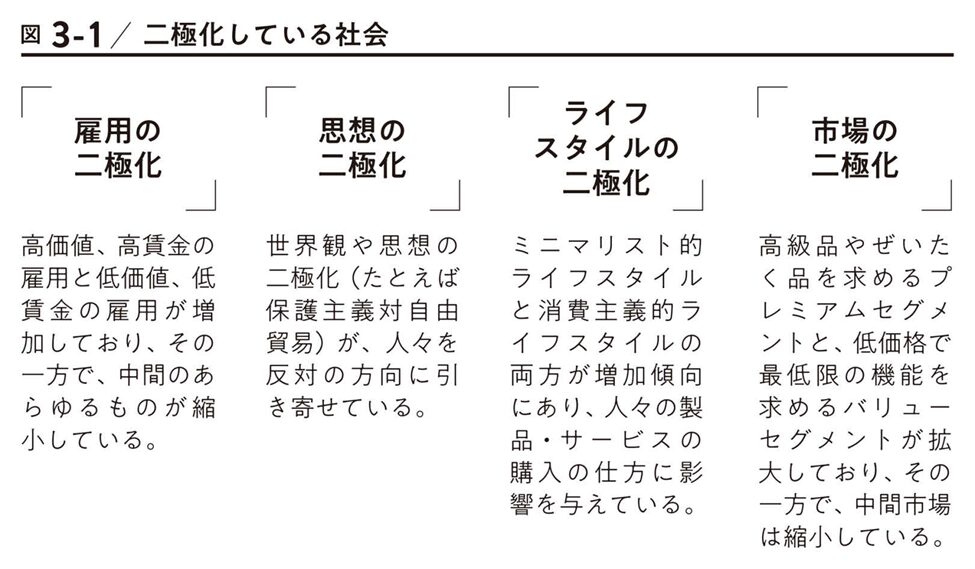

二極化した社会

多くの大手企業は過去数十年にわたり莫大な富を生み出してきたのですが、最初はそれほど極端でもなく、過去日本では総中流社会と言われてきました。しかし、徐々に、その富の分配は不平等で、人々を両方の極に引き寄せてきたのです。

中間のセグメントはゆっくり移動して、ピラミッドの頂点に登るか、底辺に落ちるかのどちらかになりつつあります。それは社会の形を正規分布から──ウィリアム・オオウチや大前研一が述べているような──M字分布、すなわち上層と下層にもっとも多くの人がいる分布に変化しています。

上層の人々と下層の人々は、それぞれ相容れない人生の優先事項や思想を持っており、そのため2つの層は互いに反目している【図3―1】。

雇用の二極化

富の不均衡を生じさせているおもな要因の1つは、富を得る手段が非常に細分化していることです。例えば、企業内の場合は、最上層の人々が自分と他の全ての人々の賃金水準を決定し、交渉したりする大きな力を持っていることが、企業構造に内在する特徴なのです。

アメリカのシンクタンク、エコノミック・ポリシー・インスティテュートの報告書によると、過去40年間に最上層の経営幹部の報酬は1000パーセント以上増加したのです。

いずれにしても、経営幹部の賃金の伸び率は、平均的従業員の賃金上昇率の100倍に近く、富の格差を拡大しています。もう1つの要因は、社会が非常に複雑化すると共に、富を得る手段や能力やスキルが複雑に変化していることで、経済協力開発機構(OECD)が報告しているように、高価値・高賃金の雇用と低価値・低賃金の雇用はどちらも増加しており、その一方で、中間のあらゆるものが縮小しているのです。

これこそが、雇用の二極化の大きな要素なのです。需要の多いスキルを持つ人材は──ホワイトカラーの職種でもブルーカラーの職種でも──必ずしも賃金水準の高い雇用ではないとはいえ、他の人々より雇用を得る可能性が高いのです。

アメリカ労働統計局の予測によると、次の10年には、代替エネルギー、情報技術、医療、データ分析に関連する技術職の雇用がもっとも増加し、これらの雇用の中には高い報酬を伴うものもあるが、わずかな賃金しか得られないものもあります。

こうした賃金格差が、雇用構造をますます二極化させるのです。アメリカのような先進国の場合、グローバル化とデジタル化の両方が雇用の二極化をさらに推進、悪化させます。グローバル化によって企業は低スキルの雇用を海外に移転し、その一方で、高スキルの専門技術の開発に集中して、それらを新興諸国に輸出することができるのです。

また、デジタル化、とりわけ製造業のオートメーションのデジタル化は、反復作業の職種を消滅させ、その一方で、より高技術の職種に対する需要を増大させました。

思想の二極化

グローバル化は上記で説明したような経済的包摂性を必要とします。グローバル化によって得をしている一部の国がある一方で、多くの国がグローバル化によって打撃を受けています。全体的にみれば、日本の多くの大企業はグローバル化で非常に潤っているのです。

海外に進出し、国内よりも海外に豊かな富を蓄積しているのです。多くの国の人々がグローバル化を不平等の原因として非難しているのは、緊張に対処する中で、人々はどちらか一方の側につくようになり、二極化した信条や世界観に引き寄せられているためです。

国境のない世界を受け入れれば、より大きな価値がもたらされると考えている人もいれば、もっと障壁の多い保護主義を求める人もいます。ブレグジット〈イギリスのEU離脱〉の過程やドナルド・トランプの大統領としての動きに見られたように、政治家は有権者に対する自らの訴求力を高めるために、より閉鎖的なモデルの代弁者になろうとして分裂を増幅させています。

直接的な影響として、世界各地でアイデンティティ政治〈アイデンティティに基づく集団の利益を代弁して行う政治活動〉が勢いを増しています。

その副作用は、立場や決定が必ずしも共通の利益のためではなく、政治的アイデンティティというレンズを通して判定されるようになっていることです。そして往々にして、事実ではなく感情が会話の二極化を促進しています。

ライフスタイルの二極化

二極化は、ライフスタイルの選好でも起こっていて、片方の端では、断捨離に代表されるようなミニマリスト運動が次第に支持されるようになっています。

日本の片づけコンサルタント、近藤麻理恵(こんまり)は、住まいを片づけるミニマリスト的手法を提唱することによって世界的な著名人になりました。ミニマリズムの背後にあるのは、モノが少ない暮らしはストレスを減らし、重荷から解放し、本当に重要なことを追求する自由を与えるという考えです。COVID-19のパンデミックと失業によって、もたらされた経済的困窮のせいで、本当につましい暮らしをせざるをえなくなっている人もいます。

彼らは生活必需品に以前より重きを置き、裁量支出を減らし、高い購買力を持つ裕福な人々の中にさえ、以前より控えめなライフスタイルを選び、過度な買い物を避けている人がいます。彼らはさらに、自分の二酸化炭素排出量を意識し、世界の貧困に思いをはせて、モノを所有しようとすることを差し控えています。そして、意識的消費、サステナブルな衣類、責任ある旅行習慣を守る暮らし方をしています。

対照的にもう一方の端では、消費主義のライフスタイルも増加していて、一部の人は豪華なライフスタイルやぜいたくな買い物を見せびらかしたいと思っています。社会階層の両方の端にいる人々は、自分のライフスタイルが幸せをもたらしてくれると信じていて、消費主義者もミニマリストも、新しいライフスタイルから利益を得ることをめざすマーケターたちを引き付けます。

中間のものはすべて消滅に向かっているだけに、実際のところ、彼らは今、追求する価値のある二大市場となっています。

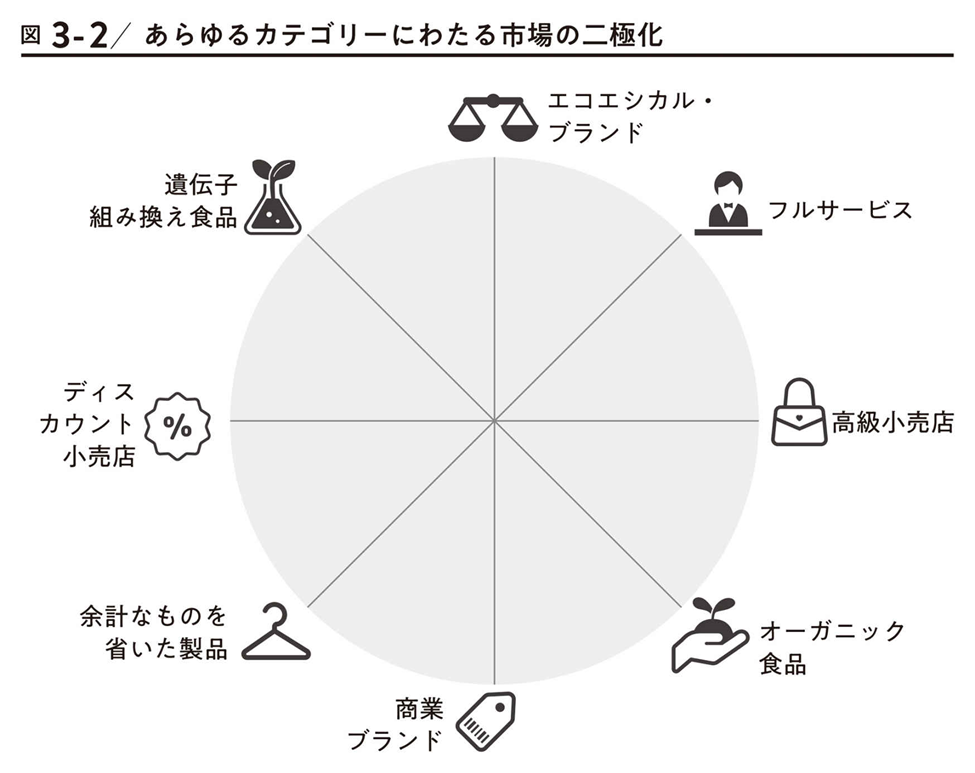

市場の二極化

市場はもっとも安価なものからもっとも高級なものまで含んだ幅広いオファリングで構成されてはおらず、トップとボトムの両極に分かれ始め、中間のセグメントは消滅しつつあります。良質だが余計なものを省いたオファリングか、より高級でぜいたくなオファリングのどちらかに人々が移行しているからです。

例えば、ユニクロ、GU、しまむら、ワークマン等が日本では、このジャンルをけん引しているのです。反対に、トップブランドで日本で最も成功している事例はアップルです。

その結果、トップとボトムのプレーヤーが増加しており、重要性を維持するのに苦労している中間市場のプレーヤーを追い出しつつあるのです。しかも、この傾向は食料品やファッションから、食品サービス、航空会社、自動車まで、すべての製品カテゴリーで起こっています【図3―2】。

経済危機、とりわけ今回のパンデミックに伴う経済危機は、低所得の顧客の支出に長期間に及ぶ影響を与えたように思われます。このトレンドは、最近の低コスト製品の品質向上と連動していて、低コスト製品は、より低コストで、より効率的な製造技術のおかげで、極めて優れたものになっているのです。

その一方で、高所得の顧客は危機の影響をさほど受けず、危機から利益さえ得たのです。危機とパンデミックは彼らに健康の大切さを改めて痛感させ、したがって彼らはまさに健康を提供する特別な製品・サービスに向かいました。

収入の増加が概して支出の増加と等しいことも、とりわけニューリッチ層については依然として当てはまります。

なぜ包摂性とサステナビリティが重要なのか

ここで、再度、包摂性の意義と包摂性の実践について、復習してみます。

【包摂性の意義】

- 多様性を認め、活用するための実践的な環境作り

- 誰もが排除されることなく、自分らしく生きることができる社会を目指す考え方

- 異なる意見や立場、文化や価値観などを受け入れ、調和を図ることを指す

- 創造性や革新的な発想を促進し、組織全体の成長と発展に寄与する

【包摂性の実践】

- 多様な人材を登用する

- 包摂的なリーダー(インクルーシブリーダー)を育成する

- 学校での取り組みを行う

- 職場環境において、個人の特性を尊重し、すべての人が安心して自己を表現できる状況を構築する

- 過程、活動、意思決定や方針決定に、これまで排除されてきた個人やグループを確実に参加させる

要するに、包摂性とは、二極化によって起きるさまざまな弊害を緩和し、少なくする行為でもあるのです。従って、包摂性を企業の理念に取り組み、これからの社会を二極化による弊害から防ぐことは社会的に大きな意味のあることなのです。

富の格差の拡大から生じる社会の二極化は、人間の生活の面に深い悪影響を与える可能性があり、生きるのがやっとの人々と、グローバル化とデジタル化の中で繁栄している人々との分裂は無視されないほど、大きいのです。

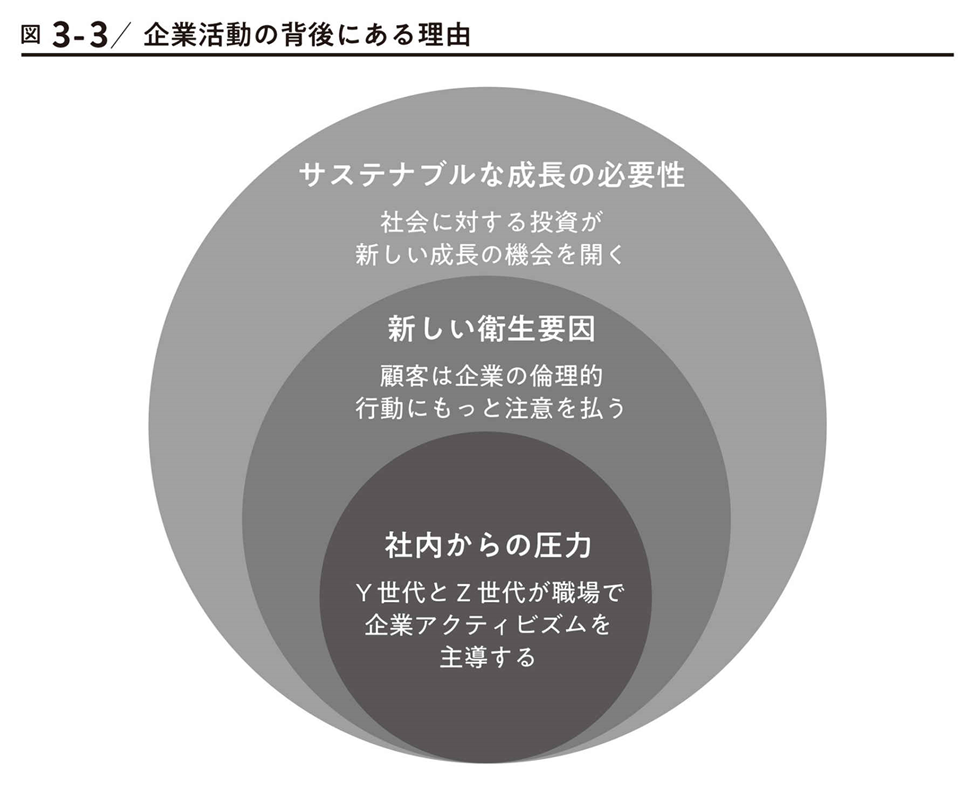

政治の不確実性や社会の不安定さ、それに経済の崩壊は、解決されずに放置されたら大きなリスクになります。企業は不平等な富の分配に部分的ではあるが責任があるのです。市場は企業に、成長追求へのより包摂的でサステナブルなアプローチによって、富の分配の問題を解決する主体になることを期待しています【図3―3】。

サステナブルな成長の必要性

多くの企業は近年、新しい成長市場を見つけにくくなっています。その多くの理由が、市場が大きく変化しているにも関わらず、今までの延長線上の考え方で経営しているのが、大きな原因です。

次に、市場にはものが溢れ、購買力を持つ未対応の市場は希少になり、もっともうまく経営されている企業でさえ、市場の拡大と新製品の投入によって組織的成長を生み出し、維持するのに四苦八苦しています。おまけに、これは今後も手ごわい課題であり続けるのです。今のままいけば、経済学者たちは、世界の経済成長は次の10年間は鈍化し続けると予測しています。

市場の飽和状態、新規競合の急増、購買力の低下、複雑すぎる業務など、共通の障害が、停滞に近い状態の原因になってきたのかもしれないのです。その状態はおそらく、企業が生態学的観点だけでなく社会的観点からも、まもなく成長の限界に達するという注意喚起のメッセージだったのです。

地球の環境の収容能力には限界があり、当然、市場の収容能力にも限界があります。企業はかつて、利益の一部を社会の発展のために再投資したら、急速な成長を犠牲にすることになると思っていました。実際にはその反対が本当であることを、企業は理解しなければならないのです。

ビジネスをするにあたっては、負の外部性を考慮に入れる必要があります。即ち、何十年もの積極的な成長戦略は、環境を劣化させ、社会を不平等にしてきました。要するに、漁業で言えば、乱獲で漁場を衰退させたようなものです。

漁業でも最近は、漁獲量を制限し、魚が育つ漁礁を設けて、育てる漁業を目指している漁協が増えているのです。活力が失われ、衰退している社会の中では企業は繁栄できないのです。成長だけに重点が置かれ、社会開発が無視されるなら、企業はすぐに限界に達するのです。富の二極化が進む中で、市場、とりわけ下半分の市場は、より野心的な成長戦略を吸収することなどできないでしょう。

成功するのは、負の外部性を修復するだけの力を持っている企業だけで、自分で市場を育てることが出来る企業だけです。だから、企業がサステナブルになるためには、成長計画に社会開発のおもな要素を盛り込まなければならないのです。

企業によるソーシャル・アクティビズムは、将来の成長という観点から優良投資であることが証明されるでしょう。十分に対応されていない何十億人もの人々が貧困から脱し、もっと教育を受け、もっと高い所得を得るようになれば、世界中の市場が大きく成長します。それまで開拓されていなかったセグメントが、新しい成長の源泉になり、そのうえ、より安定した社会とサステナブルな環境の中で、ビジネスをするコストとリスクがはるかに低くなるのです。

新しい衛生要因(清潔衛生の衛生ではなく、社会、経済の健康を促進する)

10年前にマーケティング3・0が発表された際、人間中心のビジネスモデルは、アーリーアダプターに競争優位を与えるという比較的新しい差別化の源泉でした。プラスの社会的影響を持つ活動を行っているブランドをある顧客集団が支持し始めたら、少数の企業が人間中心のアプローチを採用して、それを中核的なビジネス戦略にするようになりました。

それらの成功事例が、ザ・ボディショップやベン&ジェリーズなどの先駆的なブランドは、クールとみなされ、これらのブランドのビジネスは、社会問題に対するいくつかの解決策を組み込んでいて、顧客が参加できるようになっていたのです。

その当時の人類のもっとも難しい課題は、これらの企業にとっては最大のビジネスチャンスだったのです。今日では、この人間中心というトレンドが主流になっています。何千もの企業が自社の社会的・環境的影響をとくに重視しており、それをイノベーションの重要な源泉として積極的に利用している企業さえあります。健康志向のライフスタイルを促進する、二酸化炭素排出量を最小限に抑える、新興市場国の供給業者とフェアトレードを行う、適正な労働慣行を確保する、ピラミッドの底辺で起業家精神を育てるなどによって、多くのブランドが忠実な支持者を獲得してきました。

自社の短期的な利益だけにとらわれない広い視野や使命や価値を持っていることは、企業のハイジーン・ファクター〈衛生要因、すなわち満たされないと不満の要因になるもの〉になっており、それがないブランドには競争するチャンスが与えられないのです。

責任ある慣行を取り入れられない企業は、見込み客に見過ごされるリスクを冒していることになります。顧客はますます、企業の倫理的行動に対する自身の認識に基づいて購買決定を下すようになっており、今日、顧客はブランドが社会全体の利益のために活動することを期待しており、企業もそれを認識しています。

以前に、マイクロソフト、スターバックス、ファイザー、ユニリーバ、それに他の何百もの企業が、フェイスブック〈現メタ〉にヘイトスピーチや偽情報の扱い方を改善するよう求めてフェイスブック上での広告を取りやめました。

つまり、企業は短期的な株主価値だけでなく、長期的な社会的価値も高める責任があるとみなされているのです。それに、インターネットのおかげで、企業は絶えず注視されており、顧客が企業の倫理的側面を監視することはかつてより容易になっています。

企業が自社の活動によって生じる経済・環境・社会的インパクトを定期的に開示するサステナビリティレポートで自社の前進を測定、公表することは、今では標準的な慣行といえるのです。

社内からの圧力

外部のトレンドだけでなく、社内の動きも重要な要素になっており、社会的インパクトは比較的若い人材の心に強く響きます。

企業は従業員の要求に応えて、企業価値に社会的使命を盛り込むようになり、労働力人口の中でもっとも人数が多いY世代の従業員は、長年、社会の変革を促進してきました。彼らは顧客として購買力を使うことによっても社内から社会変革を唱えることによっても、影響力を行使します。

また、今ではZ世代が労働力人口に参入し始めており──まもなく新しい多数派になる──社会的、環境的に責任ある慣行を求める社内からの圧力も高まっているのです。職場における多様性、包摂性、機会の平等は、人材争奪戦の必須アイテムになっており、採用、報酬、人材開発の慣行に大きな影響を与えています。BCG〈ボストン・コンサルティング・グループ〉やマッキンゼーやヘイズが行った多くの調査によって、それらの慣行が、より健全な文化、より優れた創造性、より豊かな視点を通じて、実際に企業の生産性や財務実績を高めることが明らかになっています。

企業は誠実さを示し、自社が説くことを実践しなければならないのです。従業員は不誠実な約束やご都合主義的言動をいとも簡単に見抜いてしまいます。

価値観の実践は、慈善的寄付や博愛的行為のレベルで止まってはならないのです。サプライチェーンや製品開発や流通から人的資源慣行に至るまで、事業戦略全体に影響を及ぼさなければならないはずです。

戦略を持続可能な開発目標と整合させる

社会をよりよくする上で、個々の企業の役割は極めて重要ですが、しかし、ほとんどの企業が独自の資源を投入し、企業アクティビズムを戦略の中心に据えたとしても、その影響は世界を変えるには十分ではないかもしれません。

相乗効果を生み出すためには協調行動が必要で、諸国の政府と市民社会と企業を参加させるグローバルな連携プラットフォームがあれば、ビジョンを持つ企業が志を同じくする組織を見つけて世界中で協働することが可能になるでしょう。

この点で、持続可能な開発目標(SDGs)が重要な役割を果たします。

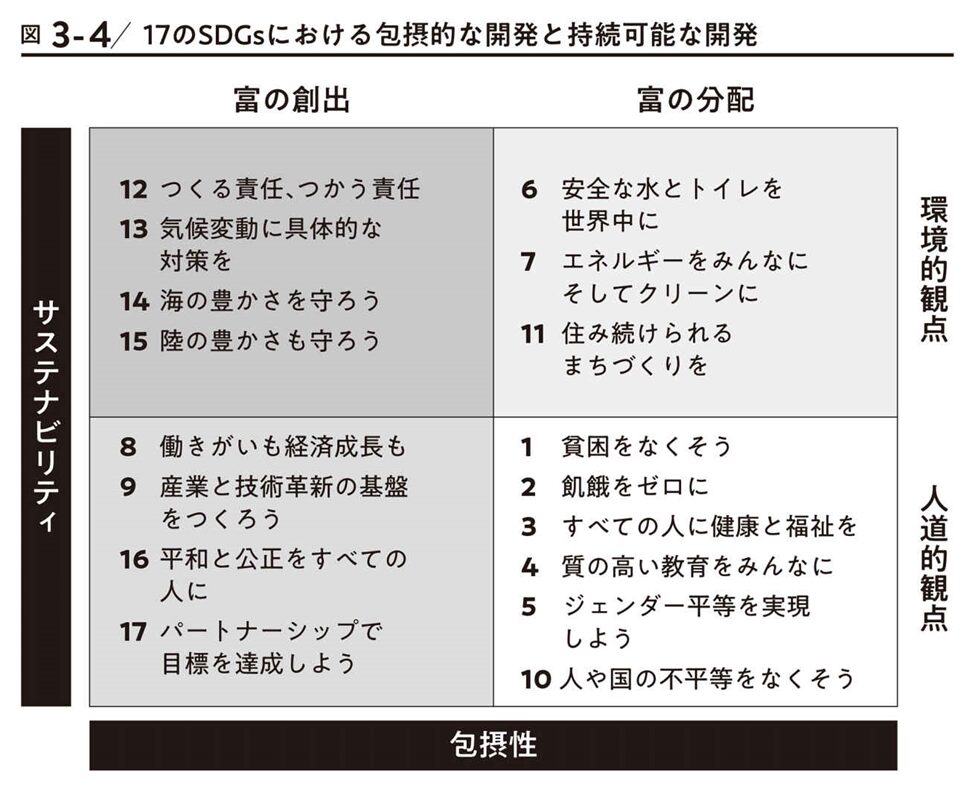

国連加盟国は2015年に「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を採択し、SDGsとして知られる17の目標を達成することを誓いました【図3―4】。

SDGsはミレニアム開発目標(MDGs)に代わって共通のビジョンとなり、もっとも差し迫った社会的・環境的課題に取り組むにあたって、おもな利害関係者の指針となる標準設計図の役割を果たします。

SDGsの実行は、いくつかの課題に直面しています。それらの課題は、主として自分たちの生活との関連性があまり認識されていないことから生じています。

世界経済フォーラムが委託した調査で、世界の市民の約74パーセントがSDGsについて知っていることが明らかになりました。しかし、彼らのほとんどが、食料、水、健康、エネルギーなど、自分たちの生活に切迫して関連する目標だけを支持する傾向にあります。この親和性の欠如を改善するための企業の役割は明白です。

企業はSDGsを自社のマーケティング活動や他のビジネス活動に盛り込むことによって、これらの目標を顧客の生活にすんなり溶け込ませる手助けができます。そうすればSDGsは、政府の構想というより、どこの家庭でも当たり前の目標になります。

単純化して言うと、企業はSDGsを2つの大きな視点、すなわち人道的視点と環境的視点からとらえなければならないのです。世界をよりよい場所にするためには、一方では、地球上の人々にとっての可能性を高めること、すなわち人々に基本的な生活必需品、基本的なライフスキル、それに平等な機会を提供することが必要です。

もう一方では、環境を保全・保護すること、すなわち環境を未来世代のためのサステナブルな住処にすることも必要で、SDGsはさらに、富の創出と公正な富の分配の両方を促進します。

具体的な目標として、みんなが繁栄するために最適なエコシステムと最適な状態を生み出すことをめざしています。質の高いインフラと安全な住宅を開発することや犯罪や汚職を減らすことは、こうした目標の例です。

まとめ:社会のために包摂的でサステナブルなマーケティングを生み出す

以上の様に、企業のマーケターが今日直面しているおもな課題の1つは、雇用から思想、ライフスタイル、市場に至るまで、人間の生活のあらゆる面で極端な二極化が起こっていることです。その根本原因は、社会経済階級の最上層と最下層の格差の拡大です。

中間の市場は、下降するか上昇するかのどちらかになって、消滅し始めています。あらゆるものが二極化しているとき、ブランドや企業のポジショニングを決める意味のある方法は〈包摂性とサステナビリティという〉2つしかない。

二極化は企業が活動できる市場を限定します。だが、もっとも重要な点として、二極化は、とくに経済が鈍化し、プレーヤーが急増している中で、成長の機会を限定してしまいます。

持続可能な開発計画(SDGs)と整合する包摂的でサステナブルなマーケティングは、よりよい富の分配を通じてこの問題を解決するでしょう。そして、それによって社会は元の形に戻り、企業は人間中心というコンセプトを自社のビジネスモデルに組み込んで、目的を持って社会に投資し、同時にテクノロジーを活用しなければならないのです。

テクノロジーは進歩を加速し、すべての人に機会を開くことによって、大きな役割を果たすからです。

考えるべき問い

□自分は組織内で人間中心というコンセプトを積極的に利用し、自分のビジョンや使命や価値観に社会的インパクトを組み込んでいるか?

□自社の戦略を持続可能な開発目標(SDGs)と整合させることによって、どのようにより大きなインパクトを生み出せるかを考えよう。

17の目標のうち、どれが自社の事業に関連しているか?

最後に

今週も難解な文章に最期までお付き合いいただき、ありがとうございます。

マーケテイング5.0自体が内容の濃い、難解な書物なので、私も自分なりに理解するために、さまざまな道具を使いました。

同時に、今週の二極化について学ぶうちに、これからもまだまだ進行する極端な二極化が中間から下層の多くの人たちの幸せを奪っていることを理解出来ました。

それを防ぐ最も良い手段が包摂性とサステナビリテイで、これを推進することが、これからの多くの企業の役目だと言うことも理解出来ました。更に、二極化の方向だけに追随するようなマーケテイングとか、ビジネスだけを追っていくと、余計に二極化の方向を推し進め、結果、人々を幸せから遠ざけてしまいます。

そうではなく、上図3.4のような包摂性とサステナビリテイへの取組みが次の新時代を作っていくと思えます。

それは10年前のマーケテイング3.0が提唱されたときに、多くの企業が難しい問題を抱えていた時に、ザ・ボディショップやベン&ジェリーズなどの先駆的なブランドは、クールとみなされ、これらのブランドのビジネスは、社会問題に対するいくつかの解決策を組み込んでいて、顧客が参加できるようになっていたのです。

以上の様に、人間中心のビジネスモデルは、アーリーアダプターに競争優位を与えるという比較的新しい差別化の源泉でした。

今回のマーケテイング5.0でもマーケテイング3.0の時と同じような、現象が起きる可能性は十分あるのです。

それには、このような大きな世の中の変化の理解が欠かせないのです。次は、マーケテイング5.0のテクノロジーの重要な要素、デジタルについて深く迫っていきます。

_上半身のみ_resize-300x283.png)