ページコンテンツ

熟成はなぜ必要なのか?

最高に美味しいうどんの製法を学ぶ手段は、色々考えられます。

先輩方が経営するうどん店で修業する、小麦粉メーカーの技術者の指導を仰ぐ、うどん製法にかかわる書物やインターネット等を見るなどがあります。

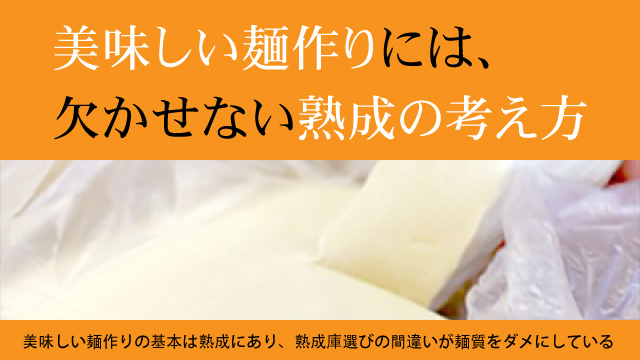

最近ではどんな手段であれ、美味しいうどんを製造していくうえで、熟成という工程が「大変重要である事」は大抵知ることができます。

では、その熟成という現象がいったいどのような生地の変化であるのか、というとほとんどの場合その説明がなく、「昔からこんな風にやってきた。だからこのようにするのが当たり前…」という具合です。

ところが、自分で工夫して「もっと美味しいうどんを製造しよう」と考えた場合、生地を寝かすタイミング、時間、温度等、本当に適正なのか?

もっと良い熟成のやり方があるのでは?という疑問が浮かんできます。

では、実際に寝かし方やタイミングを変えて色々始めてみると試行錯誤の世界に迷い込んでしまいます。

試行錯誤のお好きな方は、何通りかの熟成の仕方を、或いは何十通りもの方法を試してみて方向性が見つかれば幸いです。

しかし場合によれば、「鍛えれば鍛えるほど…」のような思い込みに囚われてしまっては、とんでもない方向に向かってしまいます。

パン生地も上手に熟成(醗酵)させると美味しいパンが焼けるわけですが、パン生地の場合、見た目にふっくら膨らんだパン生地を焼くと、ふっくらしたお案が焼けることが直観的にわかるように思いますが、うどん生地の場合は、そのような「目に見える変化に乏しい」ため、適切な熟成の判定が難しいわけです。

しかし、熟成という現象を理論的に充分に理解して頂けると、述べているような迷路に迷い込まず、「美味しいうどん」への最短コースがたどりやすいと信じます。

多くの食品、食べ物が熟成工程を経ることによって美味しくなるのはなぜか?

食品の美味しさを創り出す工程のひとつ目が発酵技術で、日本が得意とする技術です。

発酵工程は、酵母菌等の菌の作用によって、起きる食品の中の変化を利用します。

発酵とは別に、食品を内部から美味しくする別の要素が、食品自体がもともと持っている酵素の働きによって、食品の美味しさを改善するのが熟成です。

最近では、熟成肉とか、或いは以前からこの季節であれば、果物の柿が熟し、甘さが増し、美味しさが増すのも熟成の結果です。

2.うどんも含め、麺における4つの熟成効果とは?

大和製作所で説明している麺生地における、基本的な熟成の効果は4つあり、それらが相互に係わりながら熟成という現象が進行していきます。

小麦粉の水和の過程

水和作用のことで、ミキシング工程において、小麦粉の粒子一粒、一粒に対して水分が完全に行きわたり、水和するには時間の経過が必要です。

この時間が経過して水和する過程も熟成の効果の結果です。

麺生地の脱気作用

熟成することによって、徐々に麺生地に含まれている空気が脱気されて、かさ比重が重たくなります。

製麺工場で良く使われている真空ミキサーは、熟成における脱気作用だけを代用する機械なのです。

グルテンの緩和

熟成することによって、ミキシング、鍛え工程、或いは複合工程において、麺生地に加えられた外力によって引き起こされた、麺生地の中に溜まっているストレス(内部応力)を緩和します。

従って、熟成前の生地はストレスによって麺生地が硬くなっていますが、熟成後は麺生地が柔らかく、しなやかになります。

酵素の働きによる食味の改善

酵素の働きによる食味の改善で、小麦粉に含まれている澱粉分解酵素、蛋白分解酵素が澱粉とか蛋白を分解し、アミノ酸等に変化させます。

その為に、味覚の改善が行われます。

うどんを始め、小麦粉を使った麺類、或いは小麦粉を使った食べ物には、多く熟成工程が取られています。

さぬきうどんの本場香川県は、昔からさぬきうどんが多く食べられていましたが、昔のうどん製法と現在の製法は大きく異なります。

その大きな原因は小麦粉の材料の違いなのです。

昔の小麦粉は、水車製粉による全粒粉だったので、酵素活性が高く、熟成がほぼ不要だったのです。

現在の蕎麦粉とほぼ同じようなものだったのです。

ところが現在の小麦粉は灰分が低く、色も真っ白で、酵素活性が低いので、 充分な熟成時間を取らないと、熟成効果が得られないのです。

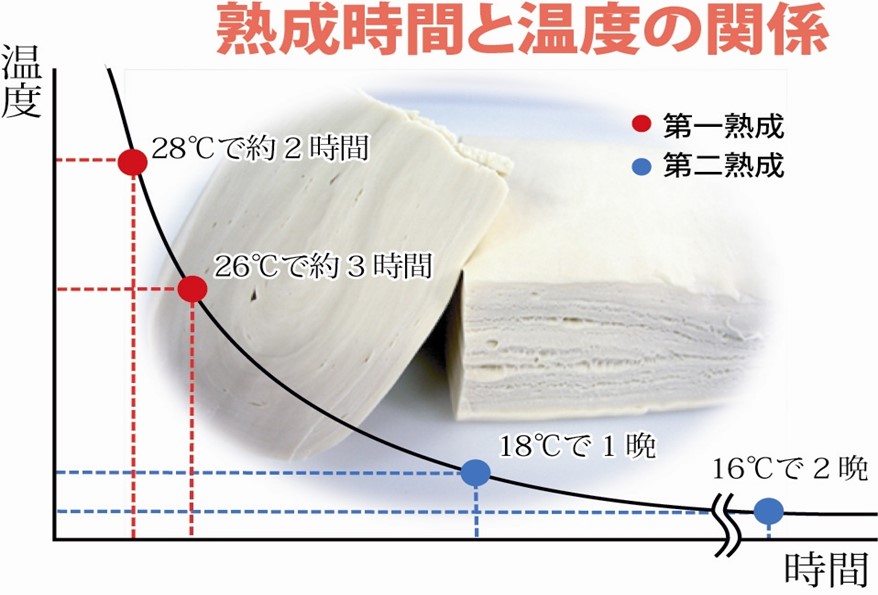

うどんを含め、麺類の理想的な熟成時間と熟成温度の違い

うどんの場合、小麦粉を塩水と捏ね併せて、麺生地にします。

その場合は、大きな塊の場合もあり、表面の温度と麺生地の中心温度は、当然異なり、熟成を均一に行なうのは、麺生地の中心まで、同じ熟成温度に統一する必要があります。

同時に、麺生地の外から、中心まで温度を同一にするには、時間がかかります。

それらの均一化する最も良い方法は、熟成時間をゆっくりすることです。

加水の違いと熟成時間の違い

うどんの場合は、ラーメンのような中加水、少加水がありませんので、熟成時間と温度の関係はほぼ同一です。

しかし、ラーメンの場合は、加水の低い少加水もあれば、多加水との中間の中加水もあり、 熟成時間はそれぞれ、異なります。

また、ラーメンの場合は、最初のミキシング後は、そぼろ状態での熟成ですが、複合工程の後は、麺帯に巻き取った状態での熟成になります。

ラーメンの製麺工場では、大型自動製麺機で麺を大量に作っており、以前の製麺機は熟成時間をほとんど取っていなかった場合が多かったのですが、最近は、熟成の大切さが理解され、大型ラインでも製麺の途中で熟成工程を取る場合が多くなってきています。

熟成に対する理解の不足が引き起こす麺質の問題

うどん業界において、熟成の概念を最初に提唱したのは、当社、大和製作所で、この業界で最初に熟成庫を作ったのも当社です。

熟成庫に取って非常に重要な要素のひとつが、庫内温度の安定化です。

一般的に、熟成庫は冷蔵庫を改造して作られているので、上下に背の高い構造になっており、上部と下部の温度差を一定にするのは、なかなか難しいのです。

特に、熟成庫の中に麺生地が入ると、庫内の空気の循環が悪くなり、上部の温度は高く、下部は低くなります。

これを一定にするために、熟成庫には特殊な技術が盛り込まれています。

従って、熟成の原理原則を理解していないと、本当に性能の良い熟成庫は作れないのです。

更に、熟成庫の庫内の温度を早く正確に一定にするために、比例制御という難しい温度コントロール技術が使われています。

従って、最近でも当社の熟成庫と他社の熟成庫では、熟成度合が異なってくるという指摘がお客さまから報告されました。

結論

うどんを始め、全ての麺は生きものです。

最高に美味しい麺を作るためには、その工程、工程で適切な温度管理は欠かせないのです。

私が美味しい麺作りにおいて、熟成工程が欠かせないことを理解したのは、創業間もない頃、真打でうどん作りをしていた時でした。

私は、真打でうどん作りを始めた当初より、麺の美味しさを常に手打ちと比較したり、最高に美味しいと言われているうどん店のうどんと比較したりしていた。

さぬきうどんの本場、香川県には、昔から朝練り即打ちという、うどん作りの言い伝えがあり、うどん作りは早朝から始まり、 早朝に練り、練った生地を足で踏んで鍛え、麺棒で圧延して、カットして麺線にして、すぐに茹でる工程でした。

ところが、その工程通り、幾らうどんを作っても、本当に納得できるような美味しいうどんが出来ず、コツンと硬いうどんになりました。

そこで、なぜ、硬くなく、ソフト感があり、粘り強いうどんにならないのかと、書物を紐解いたり、試作を繰り返しているうちに、練ってから、寝かしておくと、美味しいうどんになることを発見しました。

昔からの言い伝え通りではなく、練ったあとに、寝かす工程を取ると美味しいうどんが出来るのかを原因を突き止めたのです。

その結果、わかったことは、昔の小麦粉と現在の小麦粉の違いだったのです。

昔は、水車製粉で小麦粉を挽いていたので、全粒粉でしたが、現在の小麦粉は小麦の中心部分しか使っていない、色も白い、酵素活性の非常に低い小麦粉を使っているので、熟成時間を十分に取らないと美味しい麺にならないということだったのです。

要するに、昔の小麦粉には、小麦全体を挽いていたので、不純物も多く、酵素活性が高く寝かせる必要がなかったのです。

従って、小麦粉を使う麺作りは、熟成と非常に密接な関係があり、現代の小麦粉で作られた麺は基本的に熟成工程が必要です。

また、デジタルでの数値管理も非常に重要です。

数値で管理すれば、誰が作っても、いつ作っても、同じような高品質が麺が年中提供出来る様になるのです。

_上半身のみ_resize-300x283.png)