ページコンテンツ

うどん製麺における、どの様な煉り方が、最高に良い煉り方か?

うどん、ラーメン、蕎麦等の麺作りの基本は、小麦粉等の粉の手練りから始まったのです。

人間の手は、非常に器用に出来ていて、手のひらに5本の指が付いていて、それぞれが自由に動き、サルの様に、モノを掴むことが出来るのです。

このことが、人類が他の哺乳動物と異なり、大きく進化の歴史を歩む様になった要因と言われています。

例えば、手打ちうどんの場合は、手は小麦粉を練るだけでなく、麺生地の成型、鍛え工程、圧延工程、カットに至るまで手作業で美味しいうどんを作る技法を作り上げてきたのです。

しかし、産業革命以降、全ての産業、ビジネスにおいて、生産性が問われる時代になり、手作業では、誰でも気軽に食べられる価格での提供が難しくなり、必然的に今まで手で行われていた作業が徐々に、機械に置き換わる様になったのです。

うどんの場合は、まず、ミキサーが発明され、ミキサーが手の延長として、新しいテクノロジーとして麺市場に広まったのです。

従って、ミキサーはそれまで手で練っていた麺作りの工程のまず第一歩なのです。

それでは、一体、煉り作業の本質とは何でしょうか?

煉り作業とは、小麦粉の一粒、一粒に水分が偏らずに、均等に加水を含ませる作業です。

子育ての様に、「麺生地」はデリケートですから、いい子(麺生地)に育てるには、まずは最初(のしつけ)が最も肝心です。

生地を傷めると元にもどらないのは、麺生地作りは「子育て」と同じです。

うどん粉を手練りした場合は、慣れないと水分が多く、生地が塊になった部分と、そうでない粉っぽい部分が混在して、均一に練られていないことが多いのです。

これでは、最高に美味しいうどんを作ることは難しいのです。

それを避けるために、当社ではミキサー内で、小麦粉だけを先に、水を加える前に約1分間空煉りして、小麦粉全体に空気を均一に含ませます。

その後、ある程度の早い回転数で、加水を均一に穴の開いた加水タンクを使って、小麦粉に水分を加えていきます。

加水は2回に分け、最初の加水は小麦粉重量の20%だけを加えます。

すると、加水量が十分ではないので、全体に加水の少ないパン粉状の麺生地がミキサー一杯に広がります。

加水が少ない状態で、小麦粉全体に均一に加水が行きわたった状態になります。

次に2回目の加水で、残った塩水を加水タンクに加えていくと、ミキサーの中では、小麦粉の粒が小さい粒から徐々に大きい均一の塊に変化していきます。

これを当社では、攪拌造粒を呼んでいます。

要するに、加水が加わった小麦粉の粒が徐々に、攪拌されながら、大きな粒状に変化していく工程です。

当社の場合のミキシングの合計時間はたった5分で、これが麺生地を最も壊さないミキシング時間なのです。

あなたの持っている製麺機の特徴を理解して使っていますか?

製麺機はそれぞれのメーカーの人間が作ったものなので、設計者の設計時の考えが色濃く反映されており、特徴と併せて、欠点があります。

特に欠点を理解しての製麺作業が重要なのです。

これは、車のような工業製品を運転する場合も全く同様です。

そして、古い車より、最近の車は進化して、過去の欠点が少なくなってきています。

製麺機も同様で、新しい機械ほど、古い欠点が修正され、麺の品質、使い勝手等、全てで進化して来ています。

特に、進化しているのは、麺質と生産性、安全性等です。

私は、この業界に最も長くいる人間の1人なので、他の製麺機メーカーの機械、ミキサーの良いところ、欠点も全て知り抜いています。

ミキサーメーカーの中には、ミキサーで練る工程だけでなく、次工程に当たる麺生地の鍛え工程も同時に行なっているメーカーがあります。

そのような場合の一番の問題は、ミキサーで小麦粉に加水をして煉った場合に、小麦粉の麺生地には、手練りでは加わらない、大きな外力がミキサーから加わり、麺生地の組織が内部的に破壊されてしまっている場合が多いのです。

麺生地も人間と同じで、一度破壊されて死んでしまったものは生き返らないのです。

従って、6分以上の長時間うどん生地を煉っていると、麺生地の組織が破壊され、こつんと硬いうどんになるだけでなく、適切な製法で作られたうどんと比べて、茹で時間が約2倍になってしまいます。

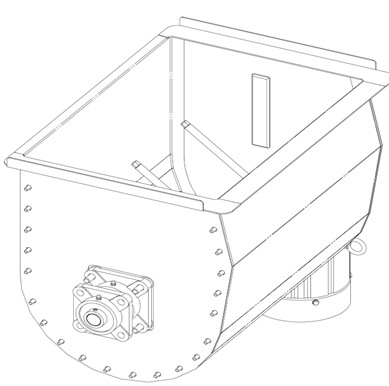

ミキサー胴の形状で、多角形の形状で、麺生地があらゆる方向に方向を変える「シルキーミキサー」

ミキサーはもともと、手練りの手作業の代わりで、手の延長上のテクノロジーなのです。

従って、手作業をいかに正確に機械に置き換えることが出来ているかが大切なのです。

上記2.で述べた様に、当社は攪拌造粒の原理をミキサーに応用しています。

手で小麦粉を捏ねる場合、先ず水分が全体に、均一に分散する様に、出来るだけ小さい粒になる様に、指先で、生地を分解します。

この時点で、塊を作ってしまうと、この塊の中の水分が、他の水分が少ない部分へ行き渡らなくなるのです。

従って、この「指先の役目をいかにミキサーが再現できるか」が大切になります。

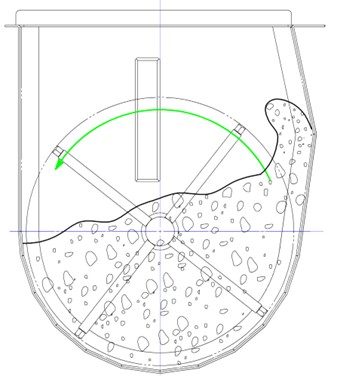

下図が当社のシルキーミキサー概念図で、ミキサーの回転方向に対して、麺生地がミキサー胴の中で、羽根の動きに合わせて、ミキサー胴の右側部分で、麺生地がミキサー胴から離れて、麺生地の中に放り込まれる構造になっています。

この構造が、煉った麺生地が非常に細やかで、均一な粒状になり、少加水の場合は、パウダースノウ状に煉りあがります。

ミキシング時の状態と、ミキサー胴全体図

ミキシング作業での大きな間違い

長時間のミキシングは問題

まず、ミキサーで捏ねるにも、捏ねすぎるとグルテン組織をねじ切ってしまいます。

長時間ミキシングなんかは、もっての外! 生地が傷んで、茹で時間が長くなってしまいます。

当社の試験で、

a)「ミキサーで5分捏ねる」

b)「ミキサーで15分捏ねる」

という比較試験をしました。それぞれ、小麦粉、加水率、熟成、カットサイズ(厚さ3mm×巾4mm)等は同じ条件です。

そうすると、茹で時間がa)の場合8分、 b)の場合16分となりました。

ミキサーは大変大きな力を出しますから、長時間捏ねるとグルテン組織を傷めてしまう訳です。

余談ですが、ニーダーをご使用の場合は、回転が遅いので、5分のミキシングでは、粉でパサパサの部分があったり、水が多く、どろどろの部分ができます。

結局、麺の茹で時間は、16分~20分が普通となります。

回転が遅くても、長時間のミキシングは大変問題です。

ミキシングは、5分で終える

5分のミキシングでも、生地の中のグルテン組織は、ほぼ極限まで緊張しています。

これ以上ミキシングを続けたり、ミキシング直後にプレスを行うと、緊張したグルテンは、緊張に耐えられなくなり、破壊してしまいます。

この辺が「鍛えすぎると生地の組織を破壊する」という現実なのです。

長時間練りのミキサーをご使用の方には大変申し訳ない話ですが、長時間ミキシングではどうしても生地のグルテン組織が破壊されてしまうので、後の製麺工程をどのように改善しても、茹で時間を短縮することはできません。

茹で時間が長いと、燃料費がかさむのは勿論、麺の旨味も茹で釜に逃げてしまう。

客も待たされて逃げてしまいます。

ミキシングする際の粉(生地)の量

小麦粉に一度に水分を加えると、水分の多い塊が出来ます。

この塊(かたまり)をミキサーの羽根が分割し、水分の少ない部分と混合する事で、水分が均一に分散します。

生地の中を移動するミキサーの羽根との相互作用で生地に力が加わり、生地が煉られる訳ですが、生地が多いと、生地の重さが掛かっている中をミキサーの羽根が移動するので、相互作用(煉る力)は強く働きます。

ところが、生地の量が少ないと、この相互作用が弱くなるので、ミキシング時間を長くする必要が生じます。

加水率や、粉の量で状態が変わりますので、生地の様子を観察しながら、ミキシング時間をコントロールします。

手打ち式の生地を作る場合、一般的には、ゴルフボールサイズのダマが出来るのを目安としています。

適切なミキシング時間が生地を守る|捏ねすぎによるダメージを防ぐ方法

これまで述べてきたように、捏ねすぎ、鍛えすぎは、かえって生地を傷めてしまう訳で、捏ねる時間が長すぎると、グルテン組織を傷めてしまいます。

当社のミキサーにおいても、捏ね時間は、5分に止めるわけですが、捏ね始めは、用意した加水を1/2だけ加えます。

このままで、最初の4分をミキシングします。

この時点では、まだまだ加水が少なく、生地はパサパサ状態です。

ここまでは、小麦粉と塩水を馴染ませるわけで、いわゆる「捏ねる」というようなグルテン組織を鍛えるには加水が不足する状況です。

この時点では撹拌造粒という理論に基づいて、ミキサーの胴の中に均一な小さい粒々を作っていきます。

この後、残りの1/2を加水します。

そして、この時点から、小さい粒々がだんだん大きくなりながら、更に大きな粒になっていきます。

この時間は、1分間で終わらせるわけです。

そうすることで、生地を傷めることなく、良好な状態で練り上げることができます。

何度も申し上げますが、この程度が、十分な鍛えであって、これ以上のミキシングは、生地の破壊となってきます。

ミキシングの間違いが引き起こし麺質の問題

小麦粉に水分が入ると、グルテンが出来ます。

このグルテンは、次第に結合し、網目状の組織を形成しますが、力が加わり続けると、緊張(ストレス)が発生し、やがてグルテン組織の破断に至り、麺質が悪くなるため注意が必要です。

グルテン組織を成長、展開させるには、一旦生地を寝かせ、グルテンの緊張を解く必要が有るので、程よいミキシングの後、生地を寝かせます。

これが、いわゆる「寝かせる」工程です。

寝かせることで、緊張していたグルテンが、緩んできます。

そうすると次の鍛えを受け入れる準備が整ったことになるわけです。

この時の寝かせを大和製作所では、「第一熟成」と呼んでいます。

ラーメンの熟成について詳しく解説した記事はこちら

(参考:美味しいラーメンの麺生地を作るために1回目の熟成)

熟成をはじめて提唱したのは「大和製作所」です。

また、業界初の「熟成庫」を作ったのも「大和製作所」です。

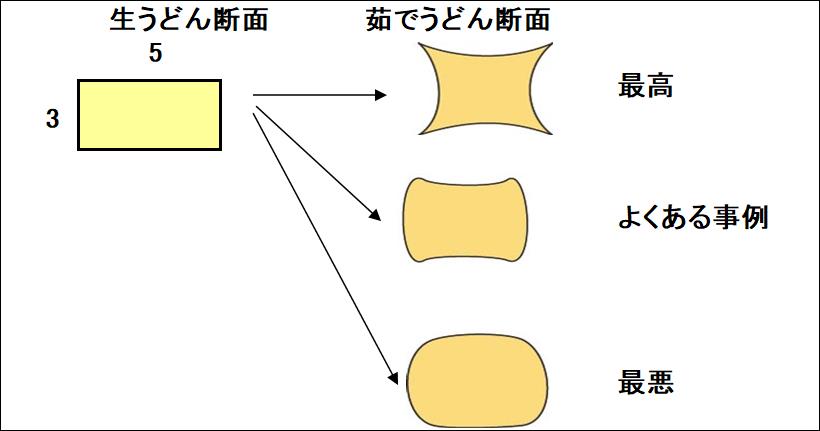

理想的な煉りによる美味しい麺の形状とは

美味しいうどんを見分けるのは簡単です。 食べてみる必要はありません。

茹でたうどんの麺を見るだけで簡単に分かります。

見分け方は上記のとおりです。

前歯で噛んでみる、噛み切れない粘りの強いうどんほど良いのです。

_上半身のみ_resize-300x283.png)